ひとりの人間の心の中に潜む善心と悪心の葛藤、せめぎあい

このページは二重人格の代表的な傑作『ジーキル博士とハイド氏』についての書評です。

この二人の人物については、もちろん二重人格を描いた作品として読むことができます。

しかし同時に「ひとりの人間の心の中に潜む善心と悪心との葛藤、せめぎあい」とも捉えることができるのです。

さすがに歴史に残る名作とされるだけあって、読んでいて非常に面白かったです。

【書評】『ジーキル博士とハイド氏』について

あらすじや要約した主題からは何も生まれません。

観念的な言葉で語らず、血の通った物語にしたことで、作品は生命を得て、主題以上のものになるのです。

と、私は考えているので、いきなりネタばらしです。

社会的に尊敬されているジーキル博士と、悪人として社会から忌み嫌われているハイド氏は、実は同一人物です。

ええ~っ! そうなの!? ショック!! 知りたくなかった!! ……っていうあなた、マジっすか? はじめからそんなこと知っていましたよね?

私は『ジーキル博士とハイド氏』を読んだのはこれがはじめてです。

これまで一度も読んだことありませんでしたが、二人が同一人物であるということは、教養としてとっくの昔に知っていました。

アガサ・クリスティーの『オリエント急行殺人事件』の犯人が容疑者全員だというのと同じぐらい、普通、誰でも知っているんじゃないかな。

教養ですよ。教養。

しかし同一人物だということは知っていても、クスリを媒介にして、顔や性格だけでなく体の大きさまで変わってしまうとは、知りませんでした。

想像以上によくできています。

SF作品というよりは、文学作品とさえ、言えるのではないでしょうか。

ある日、語り部のアタソン弁護士は、エドワード・ハイドという男の悪い噂を聞きました。

社会に憎まれて逃亡しているハイドという男のことをアタソン弁護士は知っていました。

友人の医学博士ヘンリー・ジーキルが「私に何かあった場合、遺産は全てハイドに差し上げてくれ」という遺言状を保管していたからです。

ハイドの隠れ家はジーキル博士の裏出口と繋がっています。なにか、あやしい……。

友人のジーキルが悪人ハイドに脅されているのではないかと心配して、アスタンは事件にかかわっていきます。

そしてとうとうハイドは国会議員ダンヴァース・カルーを殴打殺人するという事件を起こしてしまいます。

ハイドは捕まれば死刑確実です。それと同時にジーキル博士はなぜか人前に姿を現さなくなっていました。

アタソン弁護士は心配して、ジーキル博士が鍵を閉めて閉じこもっている自宅の部屋を斧で打ち壊して中に入ります。友だちを助けたい一心でした。

しかし中からは「たのむから見逃してくれ」という悲痛な声がします。

扉を壊して中に入ると、なかではジーキルではなく、ハイドが服毒自殺していました。まだ死んだ直後でした。扉が壊されて中に押し入られることを知って慌てて自殺したのです。

アスタンは残された二枚の手紙からジーキル博士の真相を知ります。

ジーキルは社会的な名士として過ごす一方、つねに欲望を押し殺していました。

パブで酔っぱらって正体をなくす欲望。女性と遊ぶ欲望。自由に過ごす欲望。

ジーキル博士は、名士と仰がれる一方、抑圧の生活でした。

理想が高く、高潔な生き方をしてきました。

尊敬される地位にいるジーキルには叶えられない欲望や快楽の生活を押し殺して。

自由への欲望は募るばかりです。二重人格に引き裂かれそうになったジーキルはこう結論します。

ひとつの肉体に二つの人格が宿るから問題になるのだ。善と悪の心がそれぞれ二つの肉体を持てばいいのに。

それを医学博士であるジーキルは化学によって解決しようとします。クスリを発明したのです。

その薬を飲むと、ジーキルは骨がバラバラになるような痛みとともに、醜悪な小男のハイドになってしまうのでした。

ハイドになった博士は、誰も知らない人物だからと安心して、羽目をはずすことができました。

それだけではありません。

ハイドは骨の髄まで悪でした。ジーキル氏の悪の部分だけを純粋抽出したような性格だったのです。

ちょっとした悪徳の欲望をかなえてオシマイというわけにはいきませんでした。

ハイドは哀れみもなく、人を殺すことも何とも思っていません。自分のことしか考えない性格なのです。

人は善と悪の心をそれぞれすこしづつ持ち合わせている存在です。

普通の人は善と悪の混合体なのに、ハイドはこの世にただ一人の完全な悪の抽出体だったのです。

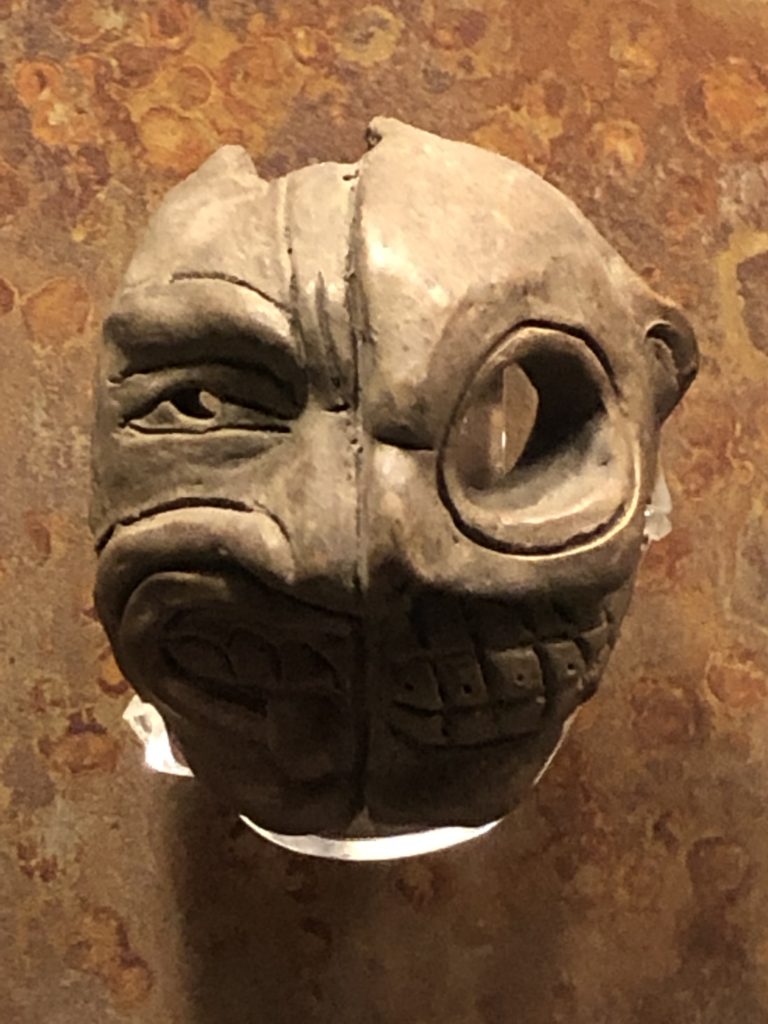

ハイドはなぜか人を不快な気持ちにさせる奇形な顔を持っていました。それはこれまで誰も見たこともない悪だけの顔、悪の結晶の顔だったからです。ハイドの醜さは、心と合致していました。

はじめはクスリによって立派なジーキル博士と、悪に放埓なハイドとを上手に切り替えていたのですが、ある日、驚愕の事件が起きます。

目覚めるとクスリも飲んでいないのにハイドになっていたのです。欲望が湧くと変身するようになってしまったのです。

その後も、生活の中にハイドが占める割合がふえていきました。

ジーキルに戻るにはクスリが必要なのに、ハイドになるにはクスリがいらないのです。

ジーキルとしての評判は落とさぬまま、本心の欲望を果たす、それが当初の計画でした。

しかし悪はそんな借り着は脱ぎ捨て、自由の悪徳の海に頭から飛び込もうとしました。

尊敬される禁欲生活か、嫌われものの自由放埓か。どちらかを選ばなければならない時です。

ジーキルは正常な生活の安心感を選びました。

ジーキル博士の生活を選び、ハイドを封印しようと決意しました。

しばらくはうまくいきました。

けれど自由への渇望はやみがたく、結局、ハイドが姿を現してしまったのです。

ハイドの自由とは悪への欲望でした。

エドワード・ハイドと名乗ったのはジーキル博士自身でした。ハイドは隠れるという意味です。

でももう隠し切れません。

アスタンが踏み込んできたとき、ハイドはとっさに毒を飲んで死んだのです。

ハイドが捕まれば国会議員殺しで死刑です。それはジーキルの死でもあります。

ハイドの死への恐怖、生きる事へのこだわりをジーキルは感じていました。

しかしジーキルは自殺でハイドの命を絶つことができることも知っていたのです。

ハイドが毒を飲んだのは、死刑にさらされることを恐れたハイドの判断だったのでしょうか?

それとも自分の評判を落としたくなかったジーキル博士の判断だったのでしょうか?

「変身もの」としてもとらえられる作品

とくにジーキルの告白が、欲望を抑えようと苦しむ弱い市民生活者そのもので、とても面白かったです。

ゲームがやりたいのに受験勉強をしなければならない受験生、家族と過ごしたいのにたまった仕事をこなさなければならないサラリーマンだったら、ジーキル博士の気持ちがわかるのではないでしょうか。

私たちは誰でもジーキル博士のような心をもっています。

たとえば泥酔して暴言を吐いてしまう国会議員とか、女性の下着を盗撮してしまう大学教授とか、美人の奥さんがいながら不倫して人気商売を干されてしまうタレントとか。

社会的地位を得るのはたいへんです。

しかし上り詰めていくときはまだがむしゃらだからマシですが、いったん地位を得た後には、その地位なりの甘い汁を吸いたいと思う人も多いだろうと思います。

たとえばビートたけしのような芸能界で地位のある人が、国会議員なんかに転身するはずがないと思います。たとえ同じだけの収入が保障されていたとしても。

暴言を吐いたり、不倫したら叩かれてしまうような社会的地位に、自由な彼がなりたがるはずがありません。

社会的地位は得るよりも、守る方が辛いのかもしれません。ずっと人の目がそそがれていますから、窮屈なのでしょう。

ジーキル博士もそうでした。だからおのれのひそかな欲望をひっそりとかなえようとしたのです。

本人のままでは無理なので、すこし変身して。

そういう意味では『ジーキル博士とハイド氏』は『怪傑ゾロ』のような「変身もの」だと言えるかもしれません。

『怪傑ゾロ』や仮面ライダーが仮面をかぶるのは、普段の日常生活を壊されたくないからです。

正体がばれてしまったら、いつ襲われるかわかりません。おちおち眠れなくなってしまいます。

人間が誰でも持っている変身願望をいびつにかなえてしまったがゆえの悲劇。

それが『ジーキル博士とハイド氏』という作品でした。

神のさだめた絆を断ち切ってはならない。私たちはいつも風と荒野の子供でいよう。

物語とは何の関係もありませんが、作品冒頭の献辞が気になりました。

「神のさだめた絆を断ち切ってはならない。私たちはいつも風と荒野の子供でいよう。

たとえ遠く故郷を離れていても、北国ではいつも君と私のために、エニシダが花を咲かせてくれるのだから」

作者スティーブンソンは、スコットランドで生まれましたが、生まれつき病弱だったため、ヨーロッパを転地し、アメリカ合衆国を経て、南太平洋のサモアで亡くなったそうです。

こちらの献辞は、故郷スコットランドを思い出しながら描いたものだそうです。

物語を書きながら、旅に生きた人生でした。

『ジーキル博士とハイド氏』は1886年の作品です。

いつも風と荒野の子供でいよう。と書いたのは死ぬ8年前の36歳のことでした。

『宝島』もそうでしたが、おそろしく献辞のうまい作家です。

献辞というよりひとつの詩です。

『ジーキル博士とハイド氏』には冒頭の献辞から引き込まれました。

そして最後まで引き込まれっぱなしでした。

ご一読ください。本の楽しさを教えてくれる作品です。