わたしはロングステイを求めているのか、それとも放浪を求めているのか。

海外放浪を考えています。一週間ていどで戻ってくる旅ではなく、数か月単位でずっと外国にとどまるというスタイルの旅です。そういう分野の本をあさっていると「海外ロングステイ」という系統にぶちあたります。でも読んでいると……なんか違うんだよな。

海外ロングステイというのは、家具つきキッチンつきのコンドミニアムを借りて、ひとつの都市に拠点をもってそこで長く暮らそうというスタイルです。もちろんの他の都市にも出かけるのですが、基本的にはワンデートリップ、エクスカーションになります。拠点のコンドに戻ってくるというスタイルです。

これかなあ、私が求めているのは? なんか違うような気がする。わたしが求めているのは、ロングステイなのでしょうか、それとも放浪なのでしょうか?

拠点を決めてそこで暮らすことを求めているのか、それとも気の向くままに明日はどこで何をしているのかわからない暮らしを求めているのか?

移動に次ぐ移動。旅をしながら生きること。それこそが望みなのでは? そんな気がします。別に気に入った一都市にとどまりたいわけではないのでは? そういうことは国内でやればいいのでは?

そこで思い出したのが沢木耕太郎の『深夜特急』です。この際ですからもう一度読み返しておきましょう。自分が何を求めているのかを知るために。

実際の旅と、執筆完了までの時間差。

『深夜特急』には、実際の旅と、執筆完了までの時間差があるといいます。

26歳で旅をして香港からロンドンまで1年2か月ぐらいの旅でしたが、本が完成したのは、17年後の43歳で完成しています。代表作が43歳というのはかなり遅いのではないでしょうか。

昨今のブロガーのように旅をしながらその日の出来事をネット上で配信し、それをまとめたような即時スタイルの本ではありません。ノートに原稿を書いて、帰国してから清書するという執筆スタイルをとっています。

『深夜特急』の内容

第一章 朝の光 発端 インド

千九百ドル。千五百ドルのトラベラーズチェックと四百ドルの現金。デリーからロンドンまで乗り合いバスを乗り継ぎながら、行けるところまで行ってみよう。この地球の大きさを知覚するための手がかりのようなものを得たい。

日がな一日、ぼんやりと人やリキシャの往来を眺めている。

ベッドから動かぬ若者。自分から話しかけなければ誰からも話しかけられない。

いくらかでも倹約するために朝食を抜き、かわりにチャイを一杯だけ飲む。インドの暇人といっしょに時間をかけてすする。

最も繁華な場所。何かしらに出くわすことになる。

目は背筋が冷たくなるほど虚ろだった。しかし起きたところで何をしたらいいというのか。どこにでも自由に飛び立てるはずなのに、安宿に沈殿し、動く意欲すら失う。

ロードパーミッション。国境を陸路で越えようとするものが必ず持っていなければならない許可証。

ロンドンの中央郵便局からワレ成功セリ、いや、ワレラ成功セリ、とでも電報を打つか。

まるで何の意味もなく、誰にでも可能で、しかしおよそ酔狂なやつでなくてはしそうにないことをやりたかったのだ。

なんといういい加減な野郎だ。どうにも憎み切れないところがある。七時半のバスに乗るのはとっくに諦めていた。このランバートと明日の朝まで一緒にいたとしても文句は言うまい、という心境になっていた。

大勢の方がかえって安心だ。街路や駅前広場で一夜を過ごした。

第二章 黄金宮殿 香港

ビルマという鎖国体制の国があり、通り抜けは不可能。

ストップオーバーができる。東京・デリーのチケットを、東京・香港・バンコク・デリーのチケットに作り替えてもらうことにした。

一週間の滞在延長ごとに、イミグレーションオフィスでビザ代として三十香港ドルづつ召し上げられる。

値段にこの不安がプラスされてはじめて釣り合いがとれる。ロンドンどころかデリーにもいかれなかったんだってさ、あいつ。

これからの長い旅を思えば無駄な出費は極力おさえなくてはならない。

行けば何とかなるだろう。予定など一切たてるまい。今夜香港で泊まる宿すら決まっていない。

Tシャツ、パンツ三枚。半袖、長袖シャツ一枚。靴下三足、水着とサングラス。洗面一式、抗生物質と正露丸、シュラフ、カメラ、地図三枚、本三冊。それが荷物のすべて。

部屋を見せてくれないか。ここには私の胸をときめかせる何かがある。連れ込み宿。これは面白くなった。私はゾクゾクしてきた。

自分はゲイではない。どうしてそのように親切にしてくれるのかわからなかった。親切は親切としてうけいれてもいいような気がしてきた。

言葉をどうやって覚えたんですか? 耳を澄ませて聞いたんです。

食の習慣というのはきわめて拘束力の強いもの。

店、品物、人、そのとてつもない氾濫が、見ているだけのものを興奮させてしまうほどのエネルギーを発散している。どこへ行っても、誰かがいて、何かがあった。熱気が、こちらの気分まで高揚してくれる。毎日が祭りのようだった。行き当たりばったりに歩く面白さ。

太陽と海とは決して金では買えなかった。

見事な手際でたかられた……とがっかりしたが、失業している若者におごってもらっていたのだ。自分が情けないほどみじめに思えてくる。なさけないのはおごってもらったことではなく、一瞬でも彼を疑ってしまったことである。

ペナンの女は最高ね。

一指も触れなかった女にどうして助平などとののしられなければならないのか。そうか、だから助平なのか、となぜか深く納得してしまった。後悔したが、あとの祭りだった。

言葉については自分がほとんど不安を持たなくなっている。大事なのは伝えようとする意があるかどうか。

貴重品の類を部屋に残しておくことに平気になった。信頼していいことがわかってきたからだ。

第三章 賽の踊り マカオ

前の壁を一枚だけ残してすべて潰え去った。

丁か半かの博打的な生き方には強いあこがれを持ち続けてきたが、博打そのものへの関心が向かなかった。

賭け、結果を待つ。そんな単純なことが、これほど面白いとは思ってもいなかった。明かりがつく瞬間のゾクッとするような快感。

自分の考えついた方法で賭け、負けたという事実に変わりはなかった。

ギャンブル、やらないがいいよ。負けるから。

問題はどこで見切るかということだ。

旅の偶然の恩恵ばかりこうむってきた私には、旅の偶然にひとつぐらいはこたえる義務があるように思えた。

あそこで賭けられるかどうかが博打の才能の有無

興奮が燠のようなものとなってまだ熱を放っていた

徹底した酔狂の側に身を委ねようとしたはずなのだ。心がさわぐなら、それが鎮まるまでやりつづければいい。

博打が公正に行われるはずはない。そこにインチキがあるのはむしろ当然。私は凶暴な気分になってきた。自分が小さな破局に向かってまっしぐらに進んでいるらしいということには、むしろ意外なほどの快感があった。博打の天国と地獄を垣間見ることができた。狂熱のレールにいつでも自在に跳び乗れる。乗るか乗らないかは単なる選択の問題にすぎなくなった。またひとつ自由になれたような気がした。

誰もが寂しいのだ。

第四章 メナムから

いずれなんとかなるだろう、という妙な度胸。まあどうにかなるだろう、と腹を据えた。

ただほっつき歩くためだけに異国に来ている若造が、よその国に、飛行機に乗って遊びに来て、金がないなんて台詞が通用すると思ってんのか。

金がないということを売り物にするのはやめよう。

異国の女と暮らしながら生きるということは、想像するほどロマンティックなものではなさそうだった。

せいぜい微笑みをかわす程度。あれから話しかけてこようとはしなかった。どこを歩いても、誰に会っても、胸が熱くなることがない。何かが足りない。あの浮き立つような気分が感じられなかった。

ムエタイの熱狂。博打の対象として許されているから。

もうこれ以上ここにいても仕方がないのかもしれない。

第五章 娼婦たちと野郎ども

「なにもないところさ」「それはいいや」

ソンクラーはいいぞ。パタヤなんかよりずっといい。

目が合ったのでなにげなく笑いかけると、たどたどしい英語で話しかけてきた。

ベンチは野宿する人に占領されている。「寝るところぐらいすぐに見つかるさ」ベンチをはじめとして寝る場所ならあるという意味。

中国詩人。李賀。二十七歳で死んだ。私もまた間もなく二十七になろうとしていた。

私にとっての問題は静かさよりも料金だった

プールで日光浴

思う存分日本語で話せるのが楽しくて。

乗り合いタクシーをもっと利用すべきだった

タイという国へのチップと思うことで諦めた。

ペナン。絵にかいたような売春宿。ここは信じられないくらい面白い宿。長旅の途中でただここに泊まっただけ。ペナンが一番さ。ペナンイズベスト。

日がな一日ブラブラしている。私の部屋は暇な女たちの休憩所といった観を呈するようになった。ああ、ヒモさんな。自分の女が別の男と寝ている部屋の前で眠る。驚きを通りこして感動すらしてしまった。

少年時代を過ぎてから大勢で遊ぶことがあまり得意でなくなってしまった私にとって、自分でも意外なくらいのふるまいだった。数年遅れで青春とやらの渦中に放り込まれたのかもしれない。

暇といったら、女たちよりはるかに暇なのだ。あんた、寝るなら、この男のワイフ、ナンバーワンな。突然、トリップの話し。

日本人は、日本人がいると安心な。必要としているのは通訳ではなく、ただそこにいるというだけの日本人だった。

こちらが働いている傍らでサッカーをして遊んでいる。

なのに、じゃない。だから、なのさ。女の稼ぎをかすめて生きているお前がそんなこと言えた義理かよ。私が彼を友人とみなし始めたからではないだろうか。

マラッカの人々は夜型人間であるらしい。

第六章 海の向こうに シンガポール

こんなものを買う人がいるのだろうか。世の中は広い。

抵抗感をおぼえなくなった。旅に出て鈍感になった。またひとつ自由になれた。

宿について困ったら中華街を探せばいい。

旅先で出会う人を必要以上に警戒しないほうがいい。新しい世界に入ったり、経験をしたりするチャンスを失ってしまいかねない。

三年か、四年。寄り道をする面白さとは別に、すさまじいスピードで日が過ぎていく。半年でロンドンに行かなければならない理由はなにひとつなかったのだ。急ぐ必要はないのだ。行きたいところに行き、見たいものを見る。心を残してまで急ぐよりは、どれだけいいかわからない。

日本を出る、とにかく出る、ということに夢中になっていた。

フリーランスのライターだった。ルポルタージュのライターは何種類もの人生を味わうことができる。出てこられることが保証されれば、どんなに痛苦に満ちた世界でもあらゆることがおもしろく感じられるものなのだ。

たった一日で会社をやめてしまった。三分の一は好きなことをして暮らす。

仕事の依頼が極端に増えはじめた。仕事の依頼をすべて断り、旅に出た。執行猶予。私がこの旅で望んだものはそれだった。何かが固定してしまうことを恐れたのだ。わからないからこそ出ていく。

物にほとんど興味のない私。退屈な状況。物足りなく刺激に乏しいシンガポール。香港のコピーを求めていたらしい。香港があまりにも素晴らしく、一日として心が震えない日はなかったほど興奮し続けていたために。良くも悪くも強烈な臭いのある街へと急ぐべきなのかもしれない。

すべてはもう手遅れだ。人生と同じように、旅もまた二度と同じことをやり直すわけにはいかないのだから。

第七章 神の子らの家 インド

私は頭の中で懸命に英語の文章を組み立て、臆面もなく並べ立てた。

昼には簡単なことでも、夜になると存外難しいことがある。

飛行機が遅れたために乗り継ぎに失敗してしまった。当然それは航空会社の責任なので泊まるところを用意してもらった。

並みの旅行者では、いくら何度も来たことがあるからといっても、これほど流暢に話せはしない。

路上には腰を下ろし、うずくまり、横たわる沢山の男たちがいた。私はゾクゾクしてきた。不安とは別に体の奥底から湧き上がってくる興奮を抑えきれなかった。

どういうわけか女の姿はひとりも見かけなかった。

重くねっとりとした湿気に体を包まれる。

深い闇の中にうごめくものがある。人間だ。ここにも、あそこにもいる。

路上に這いつくばった老人が、片手で私の足首をつかみ、必死の形相で見上げている。

「これがインドっていうわけさ」

人とカラスが一緒にゴミをあさる。そこを一人で歩いていくには勇気が必要だった。

いちど迂回すれば無限に迂回していかなければならなくなる。

サダルストリート。

歩き出すと、叫ぶように言った。これがインド式の駆け引きなのか。

美男美女が存在する確率など、どの人種もたいして変わりがないのだ。

皮膚の色と服装の良しあしとのあいだには、かなり深い相関関係があるようだった。

人によってこれほど受け取り方が違うのか。

カルカッタという街は、ほんのワンブロック歩いただけで、人が一生かかっても遭遇てきないような凄まじい光景にぶち当たり、一生かかっても考えきれないような激しく複雑な想念が湧きおこってくる。なんという刺激的な街なのだろう。いったい自分はどのくらいこの街にいたら満足するのだろう。

蠅。ここで追い払ってもすでに遅い。この種の達観が生きていくうえでどうしても必要なのかもしれなかった。

旅というのは相棒がいるとずいぶん便利なものだ。

明日また来てくれ。明日は明日のことだ。

交換するときに決してドルを先に渡さないこと。汚れた札はババ抜きのババのようなもの。ドルを持っている私が明らかに強い立場にある。

香港以来の熱狂に見舞われた。いくら歩いても飽きそうになかった。廟街に初めて遭遇したときのように体が芯から熱くなってきた。

この地上に存在するあらゆる病が巣食っているようだった。この病気に自分がかかっていないのは、単なる偶然なのかもしれない。

ドブネズミの大群がやみくもに走っている姿は、まるで地面が動いているようだった。

解釈というものがまったく不用なのかもしれない。ただひたすら見る。カルカッタにはすべてがあった。

ただ体を動かしていればよかった時代の幸せ。

体を買ってくれないか? 名づけようもない感情が喉元まであふれてきた。

まったく意に介さず毎日やってきた。彼の厚顔さにはインド人独特のものがあるようだ。

目をそらさず見つづけた。目をそらしては一歩も先に進むことができない。

どうしてそんなに親切にしてくれるのかわからない。単に異国人だからというのがその理由のすべてだとしたら、日本での自分を振り返って恥じ入らざるをえない。

風に吹かれ、水に流され、偶然に身を委ねて旅することに、ある種の快感を覚えるようになっていた。

乗り過ごしたらそれはその時のことだ。私は覚悟を決め、目を閉じた。

なるべく家族連れが寝ているようなところを探しシーツを敷いた。

臆面もなく二ルピーの約束だったと言い出す。乗る前と同じような長い交渉がはじまってしまう。まさにこれがインド風なのだな。

泊めてもらえないだろうか。居候生活を楽しんだ。

共同生活は武器を伴わない戦争のようなものだった。

ハックルベリーがひとりで膝に顔を埋めて泣いている。その姿のあまりの孤立無援さに胸をつかれた。

偶然に流されてここまで来たのだ。偶然に誘われてそこへ行ってみるのも面白いかもしれない。

放心したような表情の奥に、もう自分の身にどんなことが起ころうと驚きはしない、といった絶望的な無関心さが隠されているように感じられた。無感動な表情。

大学での研究生活よりこのアシュラムでの生活に魅力を感じてしまったようなのだ。

次第に物から解き放たれていく。それが快かった。

もう帰ってしまうのかと言ってうすく涙ぐんだ。

おカネを払ってどうして自分たちの現実を眺めなければならない理由があろう。

ヒンドゥー語にない言葉。ありがとう。すいません。どうぞ。使われない理由はやはりカーストにあるらしい。

第八章 雨が私を眠らせる カトマンズからの手紙

カトマンズはモロッコのマラケシュ、インドのゴアと並ぶヒッピーの三大聖地のひとつ。

妙な味付けをするぐらいならまったくしない方がいいのだ。

これほど激しく恋することができるというのはなにかであるはずだ。恋は成就すればいいけれど、しなければしないでもいいような気がします。

雨に降りこめられ、部屋でぼんやりする。ベッドの上でグダグダしているばかり。誰もが疲れ切っている。与太話をするぐらいしか時間をやり過ごすすべはない。

ヒッピーたちが放っている饐えた臭い。長く旅をしていることからくる無責任さ。彼らはただ通過するだけの人。深い虚無の穴があいている。自分自身の命をすら無関心にさせてしまうほどの虚無です。

第九章 死の匂い インドⅡ

バーイ。部屋のみんなに明日ここを出ていくと告げた。グッドラック

インドではただ待つ、とにかく待つしかないのだ。

来なくともどうにかなるだろうと思った。

思いきり手足が伸ばせるしあわせ。

誰かに聞いて連れて行ってくれないか。それが約束だろ

それほどまでされて黙っていることはない。私が本当に腹を立てていたのは、要領のいいオッサンではなく、言いなりになってしまう気弱な男の方だった。

猥雑さと喧騒に満ちた街。すべてが無秩序に演じられている劇場のような街だった。敬虔な祈りの直後にそれをぶち壊すような滑稽なドタバタの幕間劇を見せられる。

カーストというものは絶対的な支配力がある。ニーランニャムおまえもか。

無数の死に取り囲まれていると、しだいに私の頭の中は真っ白になり、体の中が空っぽになっていくように感じられる。

自分の体が溶け、崩れていく、というような不快な夢を見てしまう。

払ってしまった。噓なら嘘で見事な手品を見せてもらったのだから。

自分の体と旅の歯車が壊れかけている。一気に、激しく、襲い掛かるようにやってきた。呻いてしまいそうになるほど頭が痛む。熱と頭痛で眠ることもできない。脳髄を鈍器で殴られるような痛み。頭が破裂しそうに痛む。

日本を出るときに貰った抗生物質があった。

金髪女の背中は月の光を浴びて白い肌が蒼く輝いている。背中の産毛のそよぎまではっきりと見える。その現実離れした美しさ。

どこかに通い合うものが感じられる。心を動かされてしまいそうな気がするが、行きずりの縁にしかすぎない。ここでお別れだ。

たとえこれが毒で、彼に一服盛られたとしてもたいしたことではない。熱を帯びた何の現実感もない頭でそう考えた。その笑いが悪魔的に歪んでくるように感じれてくる。

第十章 峠を越える シルクロードⅠ

フランス人の若者の虚ろな目。ここではないどこかへ行こう。

男の座りション。いつ見ても男の孤立無援さをよく表しているようだった。

水痘か天然痘。ギクッとしなかったと言ったら嘘になる。もう抱いてしまったのだ。五分や十分急いだからといってどうなるというものでもない。伝染るものなら伝染っていよう。

ある種の諦観。ただ歩いているに過ぎない私が感染したとすれば、その病気によほど縁があったと思うより仕方がない。

金は使うときに使わないと結局損をすることになる。

インドの貧困や不潔さへのあからさまな嫌悪の表明。何かはっきりとしたことを言える自信がなくなってくる。なぜ物乞いを否定できるのか。なぜ不潔であることが悪いのか。わからなくなってくる。無限の「しかし」が重ねられることになる。

彼はこれから私が向かおうとしている未知の国々を通過してきたのだ。

パキスタンとはなんと豊かな国なのだろう。遠い異邦の人間に対する親切と、身近な隣人への残酷さ。

悲鳴を上げそうになる。チキンレースそのままなのだ。俺はロンドンの土を踏めないかもしれない、と半ば観念しかかった。ああ、と目をつぶり、再び目を開けると、どうにかなっている。交通事故に関するこのいい加減さ。

九月の三十日。ラマザンのあいだは六時から六時までいっさいの食物をとってはならない。老人の頑固さが快かった。たとえ他国ものだとしても、この国では食べてはならぬという老人のほうが正しいような気がした。

ハシシの回し飲み。バザールが刺激的。閉まるのが早いのが、夜の長い旅人にとってはいささか退屈なことだった。

このまま警察署などに連行されたらどんなことになるかわからない。「英語の喋れる人はいませんか」私は必死で訊ねた。やめろ、早く立ち去れ。人前でメンツをつぶされた警官がどんなことをするかは、どこの国でもわかったものではない。

バスは不安になるほどおんぼろだった。

アフガニスタンにあるのは国家ではなく部族だ、法律ではなく掟だ。

チャイの飲み方も国によってずいぶんと違う。

印僑は世界のどこにでもいる。

駱駝をひきつれた遊牧の民

第十一章 柘榴と葡萄 シルクロードⅡ

カブールでしばし長旅の疲れを癒す。

バザールのあるところ、きっと安い商人宿があるに違いない。

ザックから寝袋を引っ張り出した。

カブール河の長い堤防の上に腰をかけてぼんやりしている。黙ってただ座っている。日がな一日ぼんやりと日向ぼっこをしている。

ヒッピー宿のマネージャー、カマル。困るのは日本人だ、そのほとんどが英語を上手に喋れない。お前も英語が下手だ。

そこを往き来する人を眺めているだけでも暇つぶしになった。

無為に旅を続け、無為に日々を送っているかのように見える。カマルの嫌悪感。なんのために旅行しているんだ。楽しむためだろう。それなのに楽しむための金さえもっていない。

彼には英語を喋る能力はあっても書く能力はなかったのだ。書けないだけでなく、読むことすらできなかったのだ。どれがアルファベットかの識別すらできなかったのだ。

こんなふうに荒んだまま、本当に、どうして旅をつづけなければならないのか。

ヒッピーの集まるところ、必ずロックとドラッグと西洋食が手に入る。日本人がベッドに座り、陶酔した表情で歌っていた。ハシシが染み入ってきて、心が溶けていくように感じられてくる。私は久しぶりに酩酊した。

おそらく自分の部屋でぽつんとひとりでいたくないのだろう。誰もが寂しいのだ。そこからもれてくるかすかな光を見ると、心を動かされそうになる。

ヨーロッパの冬は寒いぜ。宿に帰っても誰もいないという寒さなんだ。

フランスの少年とドイツの船乗りはただニコニコ笑って見ている。

ほんとに、ハローグッバイだな。何か大事なものが過ぎ去っていってしまうという、若い旅人に共通の深い喪失感がこもっていないこともないように感じられた。

日本語の会話に飢えていた。言葉が言葉を呼ぶダイナミックな会話の喜びから遠ざかってもう何週間にもなる。

自分が外界に対してほとんど好奇心を失っていることに驚いてもいた。

人々の親切が旅の目的そのものになってしまっている。いつの間にか名所旧跡などどうでもよくなっている。旅にとって大事なのは、その土地で出会う人びとなのだ。ヒッピーとは人から親切をもらって生きていく物乞いなのかもしれない。

砂漠を疾走してくる犬たちに、心が震えることもあった。突然、涙が流れてきた。

ヒッピーバス。行き帰る者を募り、安い運賃で連れて行く。たった一台のバスで一山当てようといった連中。それが間違いのもとであった。一発屋のパキスタン人たちは許可証を完備させていない。長い放浪生活に疲れ果てたような顔つき。バスの中での共通語である英語。

フランスのヒッピーたちは、どういうわけか多くがその瞳の奥に深い退廃を宿していた。

ヒッピー宿の汚さに耐えられなくなってきた。独特の臭いがあまりにも強烈なために、不感症になっているだけにすぎない。

ヒッピーが開拓した宿や食堂がかなりある。子供たちがまとわりついてきた。手を差し出し、金を要求する。うしろにつき、離れようとしない。

ロッテルダムの男。長い粗食生活。必ず誰かから食べ残しをわけてもらっていた。あいかわらずの文無し。

何百、何千の物乞いに手を差し伸べられたことだろう。そのたったひとりにすら金を恵んでやることができなかった。やりたいときにやり、恵みたくないときには恵まなければいい。その結果、自分にあらゆるものがなくなれば、今度は自分が物乞いをすればいいのだ。誰も恵んでくれず、飢えて死にそうになるのなら、そのまま死んでいけばいい。自由とはおそらくそういうことなのだ。

勝手にしやがれ、だ。いくつかの偶然によって、共に怪しげなバスに揺られ、今この眩しいほどの夜空を眺めている。

草むらの中に用を足す。長く不自然な格好で寝ていた体には快い。

どのように頑張ったところで門閥がない限りイランでは成功できない。

こちらがペルシャ語を理解しないことなど意にも介さず話しかけてくる。

乗客も文無しならば、運ぶ側にもカネがない。

不思議なほどいら立ちがなかった。永遠に終わりのこない遠足をしているような気分になってくる。いつかは着くのだろう。早ければ早いほど青春そのものといった日々から足早に遠ざかってしまいそうな気がする。故郷で待っているのはまっとうな生活だけだ。

大盤振る舞いをもっとも頻繁にしたのは、意外にもあのフランスの三人組だった。

From youth to death。青春発墓所行。

× × × × × ×

本書の内容

・「ユーミン主義(遊民主義)」→ 限りある時間の人生を、遊びながら生きていく方法。

・「プアイズム(ビンボー主義)」→ お金を使わないからこそ、人生はより楽しくなる。

・「新狩猟採集民としての新しい生き方」→ モノを買うという行為で、どこででも生きていける。

・「お客さまという権力」→ 成功者にも有名にもならなくていい。ただお客様になればいい。

・「スマホが変えた海外放浪」→ なくてよし、あればまたよし、スマートフォン。

・「強くてニューゲーム」 → 人生ゲームをもう一度はじめからプレイする方法。

・「インバウンド規制緩和」→ 外国人の感受性が、日本を自由に開放してくれるのだ。

× × × × × ×

第十二章 ペルシャの風 シルクロードⅢ

それほどあからさまに欠食児童風の顔をしているのか。

なぜイスラムの民だけが、偶像なしでやってこれたのか。偶像拒否の精神。

テヘランの町を歩き回った。これまで通過してきた都会の中でも最大級。

自分にはあのように話せる相手がこの町にはひとりもいないのだ。

中年の疲れと衰えがにじみ出ている。

飽きが来てしまった。バザールが退屈なせいだった。旅人を惹きつける魅力に欠けていた。ペルシャ人のとりつくしまもないような無愛想さと、なま物を置いていないせいかもしれない。

交渉は時間を使う覚悟さえすれば、それはそれでけっこう楽しい。

町についてまず最初にしなければならないことは、安くて、いくらかは心地の良い宿を探すことだ。

温水、たったそれだけの些細なことに有頂天。つましい旅を続けさせる原動力。

彼が訊いてこない以上、話しはそこで途切れてしまう。アドレスを交換するという習慣。「僕たちはさっき会ったばかりだ。アドレスを交換するほど親しくなっていない」錯覚でも、大部屋で一緒に暮らすには必要な錯覚だった。

本を交換してくれませんか? 恋しくなるのは日本語である。言葉であり、活字だった。『さぶ』『ペルシャ説話集』

廃墟より、やはり生きている人間のほうがおもしろい。

私はその台詞を聞かなかったことにした。あの若者を見捨ててしまったのではないか。いや、あれは単なる行きずりの人に過ぎないのだ。明らかに彼は私を頼ろうとしていた。いつもあのようにして人から離れてきてしまった。

ザイールのキンシャサ。闘うモハメッド・アリとジョージ・フォアマン。アリも老いた……。アリでさえ老いから自由ではありえないのだろうか。その時はじめてイスラム圏の子供たちにとってアリがどれほど大きな意味をもつ存在になっているかが理解できた。アリは自分にそのまま老いることを許さず、老いを迎え撃とうとしていた。

イスファハンは老人たちであふれていた。なにをするでもなく、ただ座っていた。自分にふさわしい場にいることによる安らぎに満ちていた。

なるほどあれでもまだ十分に儲けのある値段だったのだ。馴れ馴れしさや親しげな様子はいっさい見せようとしなかった。

旅という名のトンネルの向こうにあるものと、うまく折り合うことができるかどうか。

若いうちは若者らしく、年をとったら年寄りらしくせよ。

老いの哲学の真理。老いたらひとつ場所に落ち着くよう心掛けよ。老いて旅するは賢明でない。

× × × × × ×

本書の内容

・「ユーミン主義(遊民主義)」→ 限りある時間の人生を、遊びながら生きていく方法。

・「プアイズム(ビンボー主義)」→ お金を使わないからこそ、人生はより楽しくなる。

・「新狩猟採集民としての新しい生き方」→ モノを買うという行為で、どこででも生きていける。

・「お客さまという権力」→ 成功者にも有名にもならなくていい。ただお客様になればいい。

・「スマホが変えた海外放浪」→ なくてよし、あればまたよし、スマートフォン。

・「強くてニューゲーム」 → 人生ゲームをもう一度はじめからプレイする方法。

・「インバウンド規制緩和」→ 外国人の感受性が、日本を自由に開放してくれるのだ。

× × × × × ×

第十三章 使者として トルコ

交渉慣れというよりは、交渉ずれしてきたような気がした。

フランスの子供の外界に対する途方もない無関心の色。さまざまな土地を流れ歩いているうちに、好奇心というものが摩耗してしまったのだろう。

窓にぼんやり映る自分の顔を見ているうちに、胸の奥に小さな痛みが走った。だが、それについては考えないことにして、その向こうの闇を見つづけた。

カネがなくなったらそこで切り上げればいい。

旅を終えなければならなくなることへの恐怖。

釣りをもらおうか、と手を出すと、ニヤッと笑ってコインを放り投げてきた。

便意を催してきた。最低限のものしか食べていないのだ。下痢として無駄に出す余裕はまったくない。絶望にうちのめされた。世界中のありとあらゆる神仏に祈ろうかと本気で考えた。

できれば疲れているので個室に泊まりたかった。安宿のドミトリーでは寝間着に着替えるなどということはほとんどなかった。シミがあっても平気になってしまったというばかりでなく、自分自身がシミをつける側にまわるようになっていた。

禅とは……途上にあること。ビーイング・オン・ザ・ロード。

ザックに入れてきたのは、三冊の本と二冊の地図だけ。

羊肉とナスとトマトの煮込み料理。

老婦人が私に向かってののしり声をあげている。いったい、何が、どうしたというのだろう。ひとりの男性が、いいからもうあっちに行けという合図をする。私はわけもわからず、逃げるようにその場を離れた。

部屋には帰りたくなかった。宿に帰っても誰もいないという寒さなんだ。チャイの代金を払おうとすると、冗談じゃないというように手を振った。そんなものを受け取れるかといった態度。寒いと感じなくなったのは、あの老人たちのおかげ。

写真を撮る機会の有無というより情熱の有無。

彼の好意に身をゆだねよう。街中をぶらぶらしたいだけなのだ。

マネー。そうか金が欲しかったのか。これまでの親切もカネが目当てのものだったのか。日本のコインが欲しい。私は自分の誤解が恥ずかしくなった。記念のものだからひとつで充分だと言っている。私はますます自分が恥ずかしくなった。

目的らしい目的のない旅に、ひとつの目的ができた。使者として日本人先生の愛人に会う。この旅の唯一の義務であり、一種のハイライトであるかもしれないのだ。この人なら、と納得できるような女性であってほしい。会って失望するようなことがなければいいのだが……。

眺めていたのは私の心の奥だったのかもしれない。

ホテルの予約など一度もしていなかったし、これからもするつもりはなかった。

もしかしたらこの人は、若い頃に長い旅をしたことがあるのかもしれないな、と思った。

次に通過しようという国のビザをとるため、さまざまな大使館に行った。

あなたがいちばん好きな場所へ連れて行ってくれませんか?

かつて人生のある時期を過ごした土地を懐かしむ言葉であると同時に、その一時期を共に過ごした人への思いを告白している言葉のようにも聞こえた。

香港のときのようなわき立つような興奮がない。寒さが気持ちを凍らせてしまっている。最大の理由は時間にあった。長い時間がたち、いくつもの土地をめぐることになった。その結果、何かを失うことになったのだ。

本当に旅は人生に似ているのだ。どちらも何かを失うことなしに前に進むことはできない。

バザールも、特に何が欲しいという気持ちの薄い私のような旅人には飽きがきてしまう。

一日の過ごし方にリズムができてきた。意味の分からぬコーランの聖句の響きに心地よく身を任せる。必ず誰かが声をかけてきてくれる。体の奥に暖かいものを感じていることがすくなくなかった。

街での人間の営みがおもしろかった。ハナモチデスカ? トルコ語を教えてもらう。

旅の終わりが不意に現実的なものになってきた。そのことにまったく用意の出来ていなかった私はうろたえてしまった。まだ、旅は終われない。なぜなら、私の心の底で旅の終わりを深く納得するものがないからだ。

心を残しておけばいつかまたここに来られるかもしれないのだから。

第十四章 客人志願 ギリシア

それでは、これにて。

なんとかなる。とりあえず行ってしまおう。

これまでどのような場面でも切り抜けてこられたという自信。自分はどのような状況でも生き抜いていけるのだという自信。危険に対する鈍感さ。自分の命に対して次第に無関心になりつつある。

タクシー交渉。私には国境までの道がわからないというハンデがある。一方、運転手にとっては私しか客がいないという絶対的なマイナスの条件がある。多少安く値切られても乗せたほうがいいに決まっている。

ここで寝ればいい。どうせそこは君たち旅行者のスペースだ。

なんとなくものたりなく感じている。これまでと何かが違っている。

ペットホテルより野良猫として暮らしている方がどれだけ幸せかわからない。

乾いた死臭。何かが足らない。今までだったらきっと何かが起こっただろうに。

私には帰りを急がなくてはならない理由などありはしない。

チャイの国はみんな仲間なのだ。茶を飲む国と、コーヒーを飲む国にわければわかりやすい。

パスポートのスタンプは、私にとってはどのような記念品より貴重だった。

大使館員の高圧的な口調。とたんに私は嫌気がさし、その場で引き返してしまった。

放り投げるようにしてくれた。このように不作法な態度を露骨に示されたことはなかった。

スパルタは何も残そうとしなかった。まったく何も残っていない。いっそ潔い。滅びるものは滅びるにまかせておけばいいのだ。徹底して潔い死。

彼もまた人だけは必要としていた。自分が胸の内で、彼もまた、とつぶやいていた。

ジプシーの少年たちの生命力にあふれた粗野さ。なぜそうした暴力が許されるのか。

ラック。運だ。日本という国がたまたま運がよかったのだ。

十代の時はロングジャンプと短距離の選手だった。本当に体力が落ちていた。変わったのは土地ではなく、私なのかもしれない。

これはすでに経験したことだという奇妙な感じがした。旅には旅の生涯というものがある。私の旅はたぶん青年期を終えつつあるのだ。なにを経験しても新鮮で、どんな些細なことでも心を震わせていた時期はすでに終わっていたのだ。そのかわりに、たどってきた土地の記憶だけが鮮明になってくる。しきりに過ぎてきた土地のことが思い出されてならなかった。

どのように旅を終わらせるか、その潮時を自分で見つけなければならない。

これからどうしようか。

私に声をかけてくるのは、かつて船に乗っていた自分の青春時代が懐かしいからなのだろう。

ただいくつかの偶然によってその土地に立ち寄ることになったに過ぎない。

一冊の旅行記「何でも見てやろう」。こんなだったらな……。それからはひたすらひとりで旅に出ることに熱中するようになった。それがその旅行記を読んだためであるということに、長い間まったく気がつかなかった。

貧しいはずの彼らが、その貧しさの中で最上のものをあたえようとしてくれた。あのような幸福な出会いがあるのかもしれない。

いくら考えても街を散歩するという以上のプランが思い浮かぶわけではなかった。彼にこちらから笑いかけた。彼もにっこりと笑った。どうやら暇なのかと聞いているらしい。もちろん、暇も暇、大の暇だ。ただ路上ですれ違い、笑顔を交わしただけの私。顔を見合わせニコニコしているだけ。この一夜が神さまがあたえてくれた最後の贈り物なのかもしれないな。

第十五章 絹と酒 地中海からの手紙

ウイスキーの空き瓶。黄金色で満たされていたはずのものが、いつの間にか空虚に透き通ったガラスだけのものになり、ほこりにまみれて転がっている。失ってしまったのだ。なにかはわからないが、黄金色に輝く酒の精のようなものを。

長く異郷の地にあることによって、知らないうちに体の奥深いところに疲労が蓄積されてしまうのです。疲労は好奇心を摩耗させ、外界に対して無関心にさせてしまいます。

一歩踏み外せばいっさいが若者をだめにしてしまう。危うさをはらむことのない旅とはいったいなんなのか。

求道のための巡礼を続けている修行僧。その道の途中で見たいものがあるとすれば、仏塔でもモスクでもなく、おそらくそれは自分自身であるはずです。

滅びるものは滅びるにまかせておけばいい。死ななくて済んだとすれば、それはたまたま死と縁が薄かったというにすぎません。

徹底的に自己に淫することができなかったからだ。異様なくらい人を求めたのは、それに執着することで、破綻しそうな自分に歯止めをかけ、バランスをとろうとしていた。

取り返しのつかない刻が過ぎていってしまったのではないか。終わってしまったのです。もはや今までの旅とは同じではありえません。失ってしまったのです。自分の像を探しながら、自分の存在を滅ぼしつくすという、至福の刻を持てる機会を僕はついに失ってしまったのです。

飛光よ、飛光よ、汝に一杯の酒をすすめん。

黙って静かに頷いたのです。僕の言いたいことが正確に彼女に伝わっている。

第十六章 ローマの休日

ローマなら列車で行けばいい。いや、それはわかっているのだが。お前は正気かという表情を浮かべて言った。どいつもこいつもイタリア国鉄の回し者なのではあるまいか。

乗ったバスすべてが生活のためのバス。こんなに楽しいバスの旅は久しぶりかもしれないな。

私が笑いかけたのをきっかけにひとりが訊ねてきた。

異国がやはり夢の対象であるらしい。

これほど楽しいバスの旅は二度と味わえないかもしれないな。

それからの三十分に及ぶ英伊日三か国語交渉の末、めでたく二千リラで合意を見たのだった。

ピエタ〈こんなものがこの世に存在していいのだろうか〉ミケランジェロは、それ以降の長い人生の中で、果たしてこれ以上のものを生み出すことができたのだろうか。

ミケランジェロ『ロンダニーニのピエタ』。天才も老い、すべては未完成に終わる

満席に近いのは安くてうまいという証拠だろう。こんな小さな店が、こんななにげない店が、こんなにおいしいものを出すのだ。

これまでは、どこの国でも、なんとなく珍しい旅人、いわば一種の稀人としての扱いを受けていた。

日本語でテンポのいい会話ができることも楽しみだったし、廊下にあふれている日本語の本を借りられることも嬉しかった。

おなじ客でもイタリア男性の誘い方は上手なんですよ。

あの人には自由が必要なのだ。ある日脳溢血で眠るように死んでいった。

ローマが暮らしやすかったということもあるが、なによりローマとそこに住む人々が面白かったからだ。

インフレが激しくて、いつまで暮らせることか……。

この子! あなたはとても強い星を持っている。

イタリアでは釣りをもらうのもひと苦労なのだ。この機能性と、あの杜撰さが、いったいどう結びつくのかは私には謎だった。

創るということのなんと凄まじいことか。

中国語だってもとはラテン語だ。どうしてそんなに上手に英語を喋れるのだろう。戦争でアメリカ軍の捕虜になってしまったんだ。こんな人と一緒なら退屈しないだろう。戦闘で疲れる前に会話で疲労困憊してしまうかもしれない。

フレンチ・リヴィエラ。モナコ。モンテカルロ。グランカジノ。なぜかこのような美しい月の光は見たことがないという気がしてきた。

総額で500ドルを切っている。我が手勢の刀折れ矢尽きたその状態に軽いショックを受けた。

すごすごと引き上げた。ただジャケットを着ていなかっただけなのに、人格の全部を否定されたような敗北感があった。

イタリアのスパゲティー。一種の禁断症状に見舞われたのだ。

青く、蒼く、碧い……。しかし、どのような文字を当ててもその美しさには追いつきそうもない。〈これはひどいじゃないですか〉このように完璧な美しさを持っている海岸は見たことがなかった。このニースがあの海より以上のものをプレゼントしてくれるとは思えなかった。

もう何もすることが浮かばない。歩いても歩いても何も起きない。かつては出来事が向こうからやってきたものだが、私は何も起きないこの街で透明な存在になったようにただ歩いている。

明日はもうパリなのだ。そう思っても心は浮き立ってこない。この旅もマルセーユが実質的な終点ということになる。〈ここが旅の終わりなのだろうか……〉ここが旅の終わりだということがどうしても納得できない。どこまで行けば満足するのかは私にはわからなかった。ただ、ここではない、ということだけははっきりしている。ここではない。ここではないのだ。

このままでは永遠に潮時を失ってしまうぞ。永遠に旅を終えられなくなってしまうぞ。

第十七章 果ての岬

これまでもすばらしい情景はおまえじゃなくて自分の頭に刻み付けておいたんだぞ。見るもの見るものそのまま通り過ぎてしまうのが惜しくてならなくなった。

いつでも、どこでも、私たち旅人の相手をしてくれるのは老人と子供なのだ。

バレンシアのメルカード。これほど活気のある市場を見るのは香港以来ではないか。

白く砕け散った汐が風に舞う。それはどれだけ見ても見飽きることのない光景だった。

マドリードのプエルタ・デ・ソル。近所のバルのはしご。吞んでいると、必ず誰かが話しかけてきてくれた。酒場を楽しんだ。旅に出て以来、酒場で吞むことの楽しみを味わったのは、これがはじめてだったようにも思えた。ワインを吞んでいると、必ず誰かが話しかけてきてくれた。

ヨーロッパの冬。暗く、寒く、おまけに寂しい。自分がまったく独りきりの存在だと思い知らされる。

街にどこか人を陽気にさせるものがある。他の国で見た親子連れや恋人同士より楽しげに見えるのだ。

蚤の市。そこに行けば、大勢の人がいて、人との関わりがあり、何より独特のぬくもりが感じられた。呆れるほど丹念に見て回るのだ。露店主とマニアとの騙し合いであり、それに負けたからといって同情は必要ない。

日本の若者。滅多に言葉を交わすことはなかった。目が合っても、向こうから視線をそらせてしまうのだ。自分の姿を見るようでいやだったのだ。店内の日本人の群れを見て「ウエッ」というように顔をしかめる。

経験というやつは常に一面的。わかっているのは、わからないということだけ。人々がバルで私に奢ってくれる理由も本当のところはよくわからなかった。自分の旅の話しを売り物にしている芸人のように思えてきた。夜のバルで無邪気な交歓ができなくなると、もうこのマドリードで何をしていいかわからなくなった。どこに行っても話し相手にはこと欠かない。ふいに深い虚脱感に襲われた。

またひとり狂ったやつが来た。自分が自分の命に対していまほど無関心になったことはないな。

女主人もいい人で快適に過ごしてきたのに、最後の最後になって揉めてしまうのが残念でならなかった。150と読めないこともない。

これでマドリードとはお別れだというのに、気持ちがささくれ立つようなことばかりが起きるのが寂しかった。

少女には絶対の哀しみがあるらしく、泣き止まない。イザベルとその若い女性との関係がどのようなものか、イザベルがなぜ泣いていたのかは最後までわからなかった。

俺が旅をしている理由なんかわかるさ。いや、私はそのロンドンからむしろ離れていたのだった。本当に、なぜこんな旅をしているのだろう。しかし、だからといって、この旅と、彼の神とが、どこかで結びついているとは思えなかった。

さあ街を歩いてみようという活気がみなぎっている。街に出て行く気力が湧いてこないのが情けなかった。

リスボンという街が私にとってのっぺらぼうの存在だった。ポルトガルにおける演歌ともいうべきファド。リスボンは海に面しているわけではない。河口に広がる都市。貧しさを感じさせるこのリスボンで、ほとんどただひとつ豊かだったのは太陽の光の量だった。

貨物船の何隻かは若干の客を乗せる。このままその船で帰ってしまおうか……。ロンドンからだって、リスボンからだって、たいした違いはないのだから。私の心は突如揺れだした。

今度は来るんだとはっきり命令した。客引きだとしても、身ぐるみはがれるようなことはないだろう。

いずれにしてもまともな稼業ではあるまい、という以上のことはわからなかった。俺はいつでもこのあたりで呑んでいる。会いたければいつでも来い。

サグレスはユーラシア大陸の一方の果てだった。きっと何もないところさ。それはますます心惹かれる土地だ。

リスボンはどんな場所にも人のぬくもりが感じられた。旅人に過度の緊張を強いないところがありがたかった。しかし、やはりここが最後の土地だとは思えないのだ。私はこのリスボンが最後の地になることに納得していない。

渡り鳥が美しい隊列をつくって飛んでいく。そのあとをだいぶ遅れた一羽がバタバタと不器用に羽を動かして追いかけている。あれで仲間に追いつけるのだろうか。そう思ったとき、なぜか自分がユーラシアの果てに向かっていることを強く実感した。

とにかく行けば何とかなるだろう、といつものように考えていただけなのだ。サグレスの岬でサグレスという名のビールを呑むのだ。食料はあるし、寝袋もある。どこでも寝られる。

身悶えするかのように激しく瞬いている星の光が、澄んだ大気を通して突き刺されとばかりに降り注いでくる。

大きなジェスチャー入りのスペイン語で訊ねた。ジェスチャーを解したらしく、あそこへ行ってみなさいという身振りをする。

日本から。すると彼の表情に驚きが浮かんだ。

不思議な感情にとらわれるようになった。言葉にすれば、ここには以前来たことがあるのではないだろうか、という思いだ。かつて私はここにこうして立っていたことがある。私の内部の深いところから湧いてくる感情だ。この崖、この海、この空、この音……間違いなく、いつの日にか、私はこの崖に立ち、このように海を眺めていたことがある……。

サン・ビセンテ。それがユーラシア大陸の果ての岬だった。私はここに来るために長い旅を続けてきたのではないだろうか。その偶然を神などという言葉で置き換える必要はない。それは、風であり、水であり、光であり、そう、バスなのだ。私は乗り合いバスに揺られてここまで来た。

Cの茶の国から、Tの茶の国。私はCより出でて、今ふたたびCに到ったのだ……。翌日、朝の光の降り注ぐテラスで食事をとりながら、これで終わりにしようかな、と思った。

第十八章 飛光よ、飛光よ 終結

ようやく掴まえた旅の終わりの潮時を失うのを恐れた。

ステンドグラスの技術を習得するためパリに四年ほど暮らしている。

パリは暮らしやすかった。暗く、寒かったが、寂しくなかった。パリで何をするでもなく、毎日ただ歩いていただけなのだ。とにかく歩いて行った。歩くのに飽きることがなかった。

それは句点を打っていない文章のようなものだ。打って終わりにしてしまおう。

ロンドンまでのバスチケットを買った。カレーからドーヴァーまではフェリーだという。

記念にトラブルのひとつやふたつ起こらないものかと思ってしまう。

どうにかなるさ、といういつもの楽観主義。ついに自分の運も尽きたかなという感じがあった。理由もなくこんな取り調べを受けるのは不愉快だ。歓迎されない国を訪れても仕方がない……。怒り心頭に発する。激しい恐怖。異国であるというただそれだけで計り知れない恐ろしさがあるものなのだ。

さて、行くとするか。

日本に帰るということにまったく実感が湧かない。

ワレ到着セリ。ワレラ到着セリ。

ロンドンのどこからでも可能ということになる。いや、もうそこがロンドンである必要はないのかもしれない。

これからまだ旅を続けたって構わないのだ。旅を終えようと思ったところ、そこが私の中央郵便局なのだ。

ワレ到着セズ。

文庫版あとがき

国境なんてものは、やっぱり虚構なんだ。

一日で就職先をやめてしまった。

74年から75年にかけてパリにいた。

根が勤勉。カネがないために異国をうろうろしまくる。うだうだ、うだうだしている。

何でも見てやろう。

書くときには記憶の中をもう一度旅して、その中で見たこと感じたことを書く。

旅から戻って『深夜特急』を書き終わるまでに十五年以上かかっている。

一種の韜晦が色濃くでてくる。

どこへ行くにも地図をもっていかない。一人じゃないとだめ。自由に動いていくうちに頭にだんだん地図ができていく。友だちと一緒だとあまり書くことがなくなってしまう。

二十六歳。十七、八で行くと、女のこととか、それら全部一緒にやらなければいけない。突破すべきものが多すぎてしぼれない。食っていけるなという手ごたえ。

いろんな人に会ったり、トラブルに見舞われたりするたびに、自分の背丈がわかる。訓練、旅のレッスン、経験が乏しい。一種の文化冒険者。文化的な摩擦を通して理解が生まれる外国体験。

ハワイで本を読んでジョギング。

ポルトガルのサグレス。大西洋に心が震えました。もうこれでいいかなと思うようになって。

闘牛。命を落としたりすることをみんなに見せながらお金を稼いでいる見世物。

人並であるということがいちばん気が楽。

青春時代はわりと退屈だった。

自分の人生をゆさぶりたい。

陽気に生きてたなあ。

自分のために生きてみたい。

これからは好き勝手にやりたいな。

やくざな生き方をしてやろう。

定点観測と移動。

こどもと老人だけじゃないですか、旅人と関わってくれるのは。

ぶつぶつと独り言を言って自問自答したことばかり。

単純な肉体的疲労。怠惰とか倦怠の多くは、肉体的に健康で、疲労が取り除ければ消えちゃう。

すべてはどうでもいい。だから出会ったものに一生懸命になってやっていけるようになった。

ひとつくらいは話せることができた。

もうあの旅は僕の中で終わった。

やっぱり日本で生きていくだろう。

無為に耐えられるほど強靭ではなかった。

ほんとに驚くのは、語るより住んじゃう人。女に惚れやすいことが条件。

旅って一回性のもので、後でなぞると失望しますね。

詩人だからね、旅人はみんな。

いつでも帰りたいと思っていたような気がします。

戻ってきた東京すらも定点じゃなく、通過点みたいな気がする瞬間がある。

26歳で旅をして17年後に完成。虚構の深夜特急という旅を十七年かけて旅したという感じ。実際には帰ってきているんだけれども、作品上は帰ってこないという文学作品。

長い旅は大袈裟に言えば一生と同じ。幼年期があって、青年期、壮年期、老年期がある。

西欧という落ち着いた場所になったせいもあって、出来事が向こうから迫ってこない。

人間はいかに生きるべきか、という昔からの問いをこの『深夜特急』に読むという読者は相当いると思うな。

ある出来事に対して自分が行動面、心理面でどういうリアクションをしたか、ということであって、アクションと呼べるようなものはほとんどない。

帰りを決めていない旅をしている人が、どうやってさあ帰ろうと決めるのかということに興味をもっていた。

古人も多く旅に死すあり。旅に出て途中で死ぬことにむしろあこがれを持っていますね。決してそれは失敗ではなく、むしろ旅の完成であるという感覚なんでしょう。

クヌルプよ、それでいいんだ。世の中の多くの人は定住して生きているが、ときにおまえのような存在も必要なのだ。

常に迷子になる可能性をもっていた。予定通りにはなかなかいかない。迷子になる可能性というのが、旅の本質に含まれている。迷子になる可能性がないのは旅ではない。

漂泊の文学表現。芭蕉をはじめ多くの人が腹をくくって漂泊というような存在のしかたを選んだかというと、そこに文学というものが出てくる。漂泊というのは非生産的な行為にもかかわらず、文章を書くという一点において生産性を持ち、それによっていわばマイナスが一挙にプラスに転化してしまう。

変わってる人っていうのはどこかが欠落してるし、バランスがよくないわけだから、その分なにかで埋め合わせるんじゃないですか。

楽観的だし、夢見がち。

僕の簡単な言い方ではセクシャルじゃないということなんです。卑猥なものとか、僕がすごく好きだったり、ちょっと避けてるものはだいたいセクシャルですね。

死にどう対処するかの精神的なものを培っていく。これしか大事なことはないんだ。

生から死に行くところで「しまった、もっと研鑽を積んでおきゃよかった」ということになると厭だな。

香港からロンドンまで1年2か月ぐらい。

誰かと行く方が楽だという人と、寂しい時もあるけどひとりのほうがいい人。

バカラ。一日の日当分を稼いだらやめます。そこに夢なんかを見ていない。日当分でいいんだ、遊ばないんだ。それで勝っても僕にはあまり面白くない。

『深夜特急』で旅した時の記憶っていうのが、二回目に行ったときに全部消えちゃった。まったく思い出さなかった。過去のものは消えちゃったなと思った。

『バックパッカースタイル』著者アリクラハルトの感想

そこがどんなに面白い所でもずっと住んでいるとマンネリは避けられません。退屈を避ける唯一の方法は移動し続けることです。

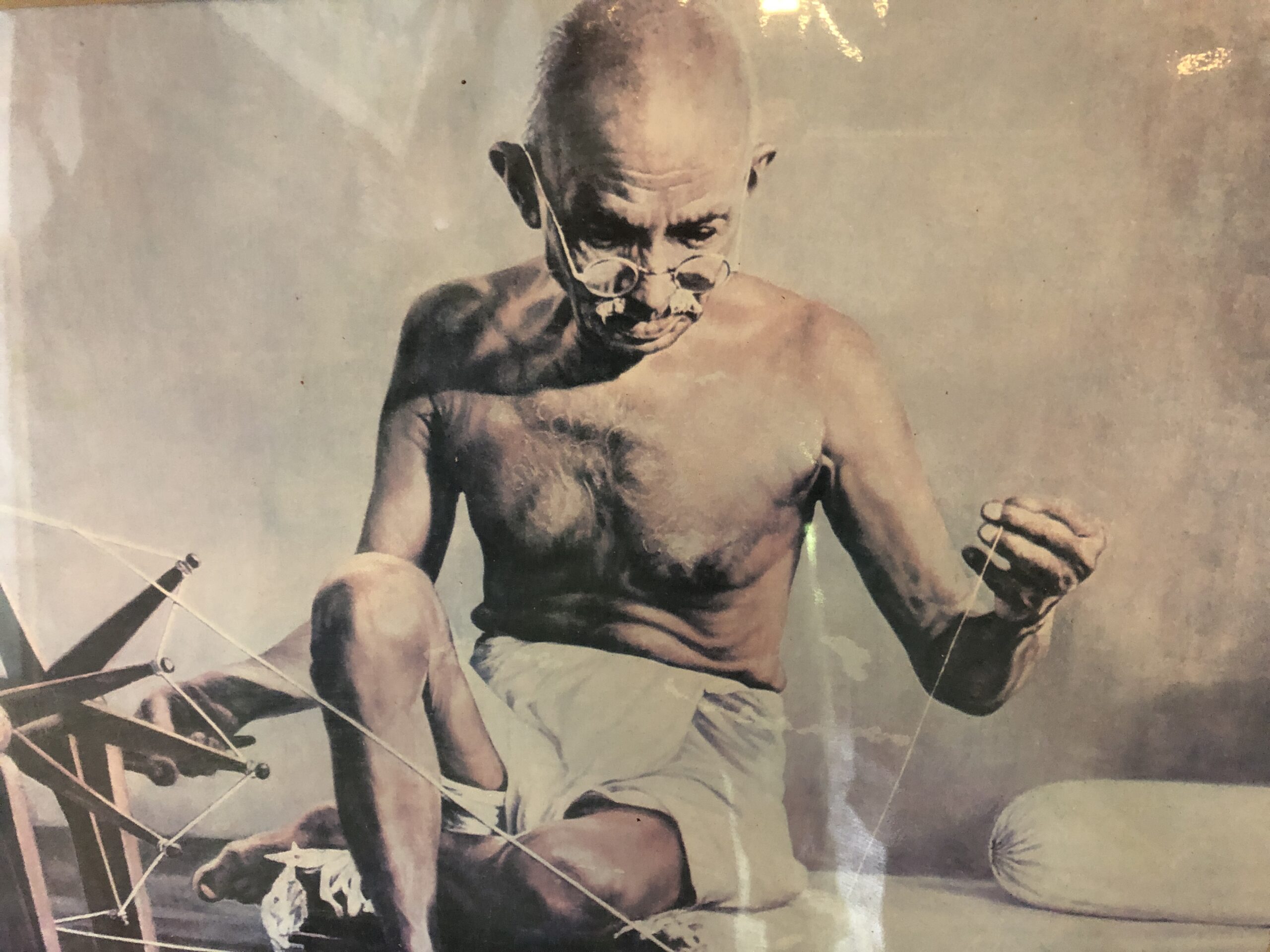

沢木耕太郎がやった深夜特急の旅は1年2か月でした。それと同じ期間を、彼がもっとも心奪われた香港で過ごしていたら、こうして書かれたものよりももっと充実したものになったでしょうか? いいや、そうではありますまい。

私の知人にもフィリピンに移住しようとしている人がいます。それに対して私は「どうかな?」と疑問視する立場です。

本拠地をフィリピンにして年に二三回日本に戻ってくる計画だそうです。そのため日本の一戸建て住宅も売り払ってしまいました。退路を断つねえ、そんなんで大丈夫かしら?

それをやるお金があるのであれば、私はどんどん移動しながらそれぞれの場所で通りすがりの人として生きて行けばいいのではないかという立場です。あくまでもお客さまとして外国とは関わり、本拠地は日本に置く方がいいのではないでしょうか?

私も海外移住ということは真剣に考えました。しかし大幅に環境が変わるといっても所詮は定住です。移住ではなく移動がいいというのが私の結論です。