このページでは明治初期の武士(国家公務員)の一斉解雇と武士の再就職について書いています。

「徴兵令」「廃刀令」でサムライには「戦闘力を売る」という本来の仕事がなくなってしまいました。

武士階級の運命を悟って秩禄奉還に応じた人たちは賢明でした。

やがて秩禄処分により武士は全員クビになり、職を探さなければならなくなったのでした。

「I need job!」サムライたちの声がこだまする時代の変わり目のことをここでは書いています。

国家公務員の早期勧奨退職→秩禄奉還

武士というのは士農工商という身分ですし世襲制だったので「運命」であるかのようにとらえがちですが、立派な仕事でした。俸禄をいただき、ご奉公していたわけです。「就職先」が家によって決まっていたようなイメージです。

藩の時代、ほとんどの武士というのは「藩主(市長)」に仕える「地方公務員」のような存在でした。それが版籍奉還、廃藩置県でサムライたちへの俸禄は新政府から支出されることになりました。この段階で武士は全員「地方公務員」から「国家公務員」になったのです。

しかしこの「国家公務員(武士)」は現代の国家公務員のように事務をこなすわけではありません。江戸中期など平和な時代にはテクノクラートとして使えていましたが、幕末の動乱の時代には武士はまた本職のウォリアーに戻っていました。戊辰戦争を戦った気の荒い戦闘のプロです。

今でいえば自衛隊。せいぜい警察官でしょうか。しかし自衛官や警察官ばかりそんなにいても仕方がありません。

明治新政府にはこの人たち全員に「俸禄を支払えるだけの財政体力がありませんでした」。不必要であるばかりか財政を圧迫する人件費です。それで武士ををクビにすることにしました。

しかしいきなりクビは切れません。

現代の公務員は法律に守られているからクビにできないのですが、当時の公務員(武士)のクビが切れなかったのは、彼らの武力を恐れたからです。

明治6年のことです。明治維新が完成してまだ6年しかたっていません。政権は盤石ではなく、また再び革命が起こるかもしれません。そこで新政府は、今でいう早期勧奨退職制度を用意しました。お金を多めにあげるから公務員をやめてくれ、というわけです。

武士の反乱がおこるかどうかは早期勧奨退職制度の条件次第ということになります。その条件を見ていきましょう。

この早期勧奨退職制度(秩禄奉還)は、人によって違うようなので、ものすごくおおざっぱに説明します。

当時は薩長土肥といって藩閥政治が横行していたし、反乱しそうな藩とおとなしそうな藩もあったろうし、新政府に貢献した藩と反抗した藩もあったわけで退職金の条件は一律ではなかったようですが、いい条件にフォーカスしてごくおおざっぱにいうと「6年分の給与が退職金として支払われた」そうです。そのうち3年分はお米(武士の給与は石高(米本位制)だったので通貨と同じ意味)、残りの三年分は政府が借りていることにして利子8%がつくということでした。現代風にいうと、公務員をやめたら「3年分の早期勧奨退職金と、3年分の国債(秩禄公債)をあげる。国債の利子は8%もあるよ!!」という条件でした。

しかしいかに8%の利子があっても、利子では暮らせませんでした。元本が潤沢なら生活も豊かでしょうが、利子生活できるほど元本が豊かなのは旧藩主クラスだけだったそうです。国債の利子で暮らせるくらいなら最初から召し抱えておくのと何らかわりありませんから当然です。

この秩禄公債は売ることもできました。公債を買った方は年利8%の利子をいただけたわけです。当時としても年利8%は破格だったのでしょう。ちなみに2020年現在、定期預金の金利は0.002%です。

売れば6年分の退職金をいただけたわけです。新政府としては「この金で新しい仕事を探してくれ」というのが本音でした。

どうでしょう、みなさん? 6年分の給料で仕事、やめますか?

公務員をやめなければ毎年の給金をもらえるのに、6年分の給料だけ一括でもらって、それ以降は給金なしになってしまいます。年配者とか、坂本龍馬や岩崎弥太郎のようによほど「ビジョンがある人」以外は応募しそうにない制度ですよね?

ところが、なんと全武士の30%ほどの応募があったそうです。

これは自らの運命を悟っていた賢明なサムライたちが大勢いたということでしょう。

明治維新は民衆からの突き上げではなく、武士階級からの革命であったため、サムライたちも自らの特権の廃止の必要性を理解していたのです。将軍や大名だけ特権廃止して武士だけ特権廃止しないわけにはいかないことぐらいは誰でもわかります。

「サムライの時代は終わる」と予感した武士たちは、秩禄奉還に自ら応じたということです。

同じ年(明治6年)徴兵令が出されます。映画『ラストサムライ』の時代がやってきました。戦いはサムライの専門職ではなく、国民だれでもが兵士になる時代になりました。マシンガン相手に日本刀で勝ち目はありません。サムライには「戦闘力を売る」という本来の仕事がなくなってしまいました。

そんな時代を読んで、サムライの運命を悟って秩禄奉還に応じた人たちは賢明でした。なぜならこの制度は2年で崩壊し、サムライの退職金をめぐる条件はさらに悪くなってしまうからです。

国家公務員の強制一斉解雇 → 秩禄処分

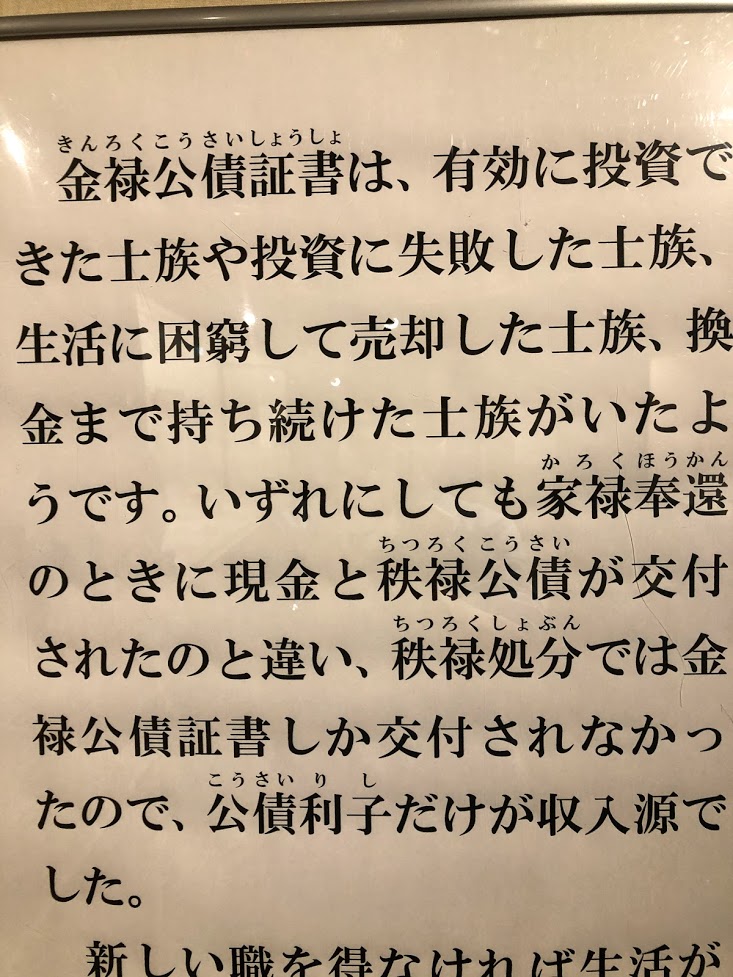

そう簡単にクビにできないことで知られる公務員ですが、明治維新の頃には、それを断行した時代があったそうです。明治9年の「秩禄処分」「金禄公債証書」の時代です。国家公務員であった武士たちを強制的に一斉解雇したのです。

「3年分の早期勧奨退職金と、3年分の国債(秩禄公債)をあげる。国債の利子は8%もあるよ!!」という「秩禄奉還」の制度は2年で破綻してしまいました。新政府の財源が尽きて、約束を続けていくことができなくなったからです。

そこで明治9年に新政府は新しい制度を創設しました。「秩禄奉還」を改悪(サムライ目線)した「秩禄処分」です。

こちらの退職金制度も条件は一律ではありませんでしたが、基本的には(サムライ目線で)「秩禄奉還」を改悪したものです。おおざっぱですが具体的に見てみましょう。

「秩禄処分」とは、俸禄の全面的な廃止です。武士(国家公務員)は全員クビというわけです。そのかわり退職金が出ました。人によって違いますが退職金は悪い条件の人だと5年分の退職金でした。ただしすべてを強制的に国債(金禄公債証書)で支払うことになっています。受け取れるのは利率は年5%の利子のみです。元金は30年以内に新政府が現金で買い上げてくれる、というものでした。

「6年分8%(返済期間7年)の秩禄奉還」にくらべると「5年分5%(返済期間30年)の秩禄処分」が、(サムライ目線で)条件が悪くなっていることがわかります。サムライ目線で条件が悪くなっているということは、政府目線では条件がよくなっているということです。

インフレの時代でした。たとえば5%の金利で明治9年なら「何か」を買えたとしても30年後には同じ「何か」が買えなくなっていました。「何か」の価格が上昇しているからです。これは相対的に新政府の配分の負担感が減ることでした。

このようにして強制的に国家公務員(武士)はクビになったのでした。安穏としていれば毎年の俸禄がもらえると「秩禄奉還」に応じなかった武士たちはあまかったのです。

藩主から直接の沙汰であれば、藩士も文句も言えたでしょうが、旧藩主は強制的に東京に住まわされて、藩士との絆は断たれていました。太政官布告なんて紙切れに命令されては、誰に文句を言ったらいいのかわかりません。

同じ年(明治9年)には「廃刀令」が発布されています。徴兵制で国軍ができたからもう個人が身を守らなくてもいいという大義名分がありましたが、実際にはクビになった武士たちが一致団結して反乱を起こすのを恐れていたというのがホンネのようです。

それでも「秩禄処分」の翌年には不平士族の乱「西南戦争」が起こっています。

武士の再就職

こうして武士は俸禄がなくなりました。クビになったのです。クビになった武士には公務員をやめて民間人になった人たちもいました。

公債証書を売ってしまえば一時金は受け取れますが、しょせんは5、6年分の早期勧奨退職金です。いつかはなくなってしまいます。

家単位でご奉公していた時には息子が同じ額の禄をもらっていたのでそれが年金がわりになったのでしょうが、息子はもう最初から俸禄武士ではありません。

いつかは食えない日がきます。娘を遊郭に出す没落士族というのは、この時代の話しです。

何とかして職をえなければなりません。こうして武士の就職先さがしがいっせいに始まりました。

金禄公債証書は売ることもできたので、それを事業資金にすることもできました。

商売をはじめるも、ふんぞりかえった「武士の商法」で失敗する人もたくさんいたようです。愛想笑いもできないムッツリ侍が商売に成功できるとは思えませんね。

農家に戻った人もいたそうです。もともと武士の大半は半士半農だったのだから先祖返りしただけという感じですね(戦国時代は農繁期に戦争しませんでした。半分農民だったからです)。

もともと武士は礼儀正しく教養のある「武士道」の実践者でしたので、華麗に転職した人たちもいたそうです。先祖がやってきたように「武道」を教える人。寺小屋式に「私塾」で学問を教える人もいました。「教師」になったのですね。

なかには「神主」になった人もいたそうです。頭を下げる相手は天皇家のみというわけです。なるほど武士っぽいですね。

武士の最終先として、いちばん多かったのは「地方の役人」だったようです。もともと大半の武士は地方公務員みたいなものですから、地方の役人になるというのは、ただのスライド就職みたいなものです。

土佐藩に勤めていた者が高知県に勤めるようになったというのは、職場の組織名が変わっただけみたいなものではないでしょうか。あんまり変わらないという気がします。県庁というのは昔の「お城の跡」にあることが多いことを知っていますか?

こうして既得権益を手放したサムライたちですが、諸外国にくらべて「血で血を洗う抗争」にならないところが、サムライの教養というか、日本人らしいという気がするのです。