「太った人」ではなく「痩せた人」のように見られたい願望

マラソン大会などで、たくさんの観衆に見られていると、つい格好つけてしまいますよね?

本当はばてているのに、ちっともそんなことないようなふりをしたり(笑)。

あるある!! わたしもそうでした。

レース中にライバルを抜き去るときも同じです。本当は呼吸が乱れているのに、すこしも苦しくないようなふりをして、余裕な顔して抜いたりとか……。

あるある!! わたしもそうでした。

そういうときには「太った人」ではなく「痩せた人」のように見られたいものですから、ぎゅっとお腹をしぼって走ります。すると腰がグッと高くなって、しばらく調子よく走れます。

もしかしてこのままお腹をしぼって走った方が速くゴールできるんじゃないかしら。

そんなふうにさえ考えます。

しかし残念ながら、これは幻想です。しばらく調子よく走れますが、反動がきます。

痩せた人のように腹をしぼるということは、腹筋をつかって内臓を持ち上げているのです。腹筋が疲労したときに、そのフォームは維持できなくなります。

また肺をしぼることで痩せた人のように見せかけているので肺を目いっぱい使っていません。やがて酸素負債におちいり、呼吸が荒くなります。

周囲の目を気にして「痩せた人」のように格好つけて走るのは、レース全体から見るとパフォーマンスを下げます。痩せている人のように腹はへこませない方がいいのです。

ランニング呼吸術。口からでも、鼻からでも、吸いたい時に吸って、吐きたい時に吐く。

腹がひっこんでいる人でなく、腹が出ている人のように走る

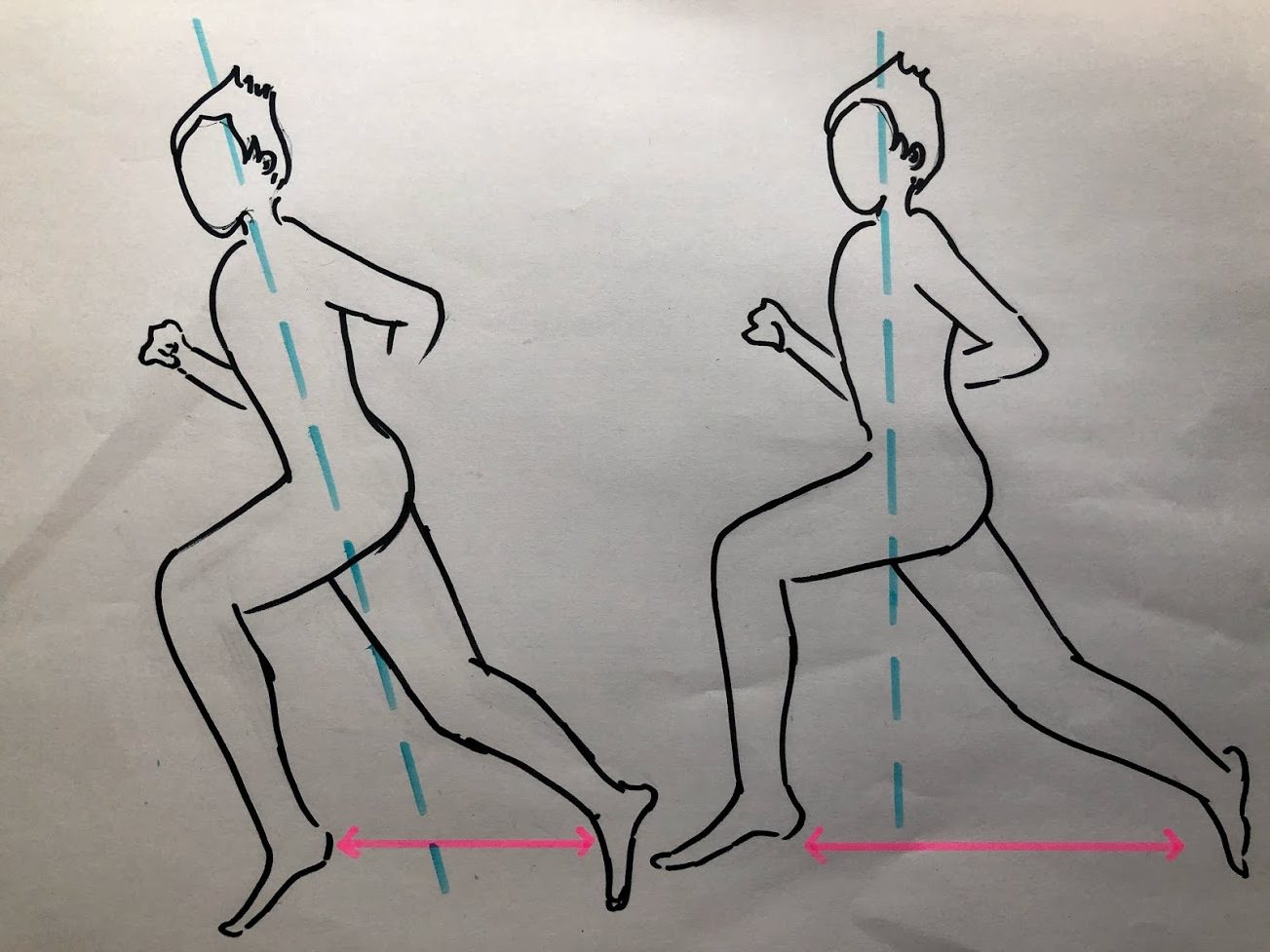

太ももを大きく前に振り出して走るためには、腹をゆるめることが必要です。腹を緩めないことには大腿骨はダイナミックに動きません。

太ももを大きく前に振り出して走るためには、腹をゆるめることが必要です。腹を緩めないことには大腿骨はダイナミックに動きません。

つまり「腹がひっこんでいる人」ではなく「腹が出ている人」のように走るのが正解ということです。痩せた人ではなく、太った人であるかのように走った方が、パフォーマンスは上がります。

ボディーブローで呼吸はとまる。着地衝撃から横隔膜を守るマラソン呼吸法

背の高い人でなく、背が低い人のように走る

わたしたち市民ランナーの走りは「背が高い人」のようにではなく「背が低い人」のように走りましょう。

わたしたち市民ランナーの走りは「背が高い人」のようにではなく「背が低い人」のように走りましょう。

理由は同じです。

背が高い人のように走ると、肺が細長くのびてしまいます。この状態では横隔膜の深いところで深呼吸できません。胸式呼吸になってしまいます。

そうではなく背が低い人のように走りましょう。

そうすれば肺が下がり、横隔膜を使って腹式呼吸できるようになります。内臓を吊り上げる筋肉がゆるんで、ゆとりが生じるためです。

「腹圧をかける走法」です。

背を伸ばすための筋肉というのがあるのです。ぐっと伸びをするための筋肉です。それを伸びるためにつかうのではなく、緩めれば推進力に利用することができます。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×

「フォームを維持することに力を使いすぎてしまう状態」にならないように気をつける。

どうしたって見た目は「痩せた人」「背の高い人」の方が格好がいいものです。そういう人の方が速そうに見えます。だからつい「痩せた人」「背の高い人」を演じて格好つけてしまうのですが、マラソン大会レース本番でそれをするのはやめてください。

それらは肺をしぼりあげることであり、やがて酸素負債におちいります。ベストパフォーマンスが発揮できるフォームではありません。

むしろ腹圧をかけて「太った人」「背の低い人」であるかのように走る方が正解です。

いずれにしても「フォームを維持することに力を使いすぎてしまう状態」にならないように気をつけてください。武道ではよく「自然体」といいますが、このことです。カタ(フォーム)をつくることに必要以上に意識を向けないということです。

いいフォームをつくるために練習しているのではありません。速く、長く走れるようになるために練習しているのです。

いや、格好つけたくなる気持ちは、わたしにもよくわかるんですよ(笑)。

でも本当の格好良さは自分史上最高「ベスト・バージョン・オブ・自分」だと信じて、太った人であるかのようにゴールまで走り切ってください。