- 三島由紀夫の最高傑作『サド侯爵夫人』。

- 放蕩無頼の快楽主義者の貴族にして、自由を奪われた囚人作家

- 作家サドとはどのような人物か。百科全書家。哲学者。そして作家

- フロイトよりも遙か以前に「性欲」を哲学的に研究した作家

- 時代を先取りした人物。絶対に生殖しない同性愛やアナルセックスをしてやろうじゃないかと神を挑発する

- 親をとるか、夫をとるか? 家名をまもる義母と、夫を守る妻の親子対決

- 加虐趣味サディズムの語源になった作家

- ギロチンで血祭り。サディズムの元祖よりも民衆の方がよっぽど残虐だった

- 偉大な人間には偉大な敵がいる。

- アンチ・クリスト文学は、キリスト教文学の中の一範疇

- 闇があるから光がある。三島由紀夫とサド侯爵の共著・奇跡の名作

- フランス革命。正しいものと正しくないものは逆転し、サディズムとマゾヒズムは逆転する

- フランス革命の価値崩壊は、太平洋戦争直後の日本に似ている

- 作家の自由とは、魂の自由のこと。

- 人間の肉体とは限りがある牢獄。私たちはみんな牢獄の中にいる

- 神の天敵は、神のごとき存在。

- コンテンツは芸術家の魂の内側にあるもの。

- 言葉にできない。作品でしかえがけないもの。それが芸術。

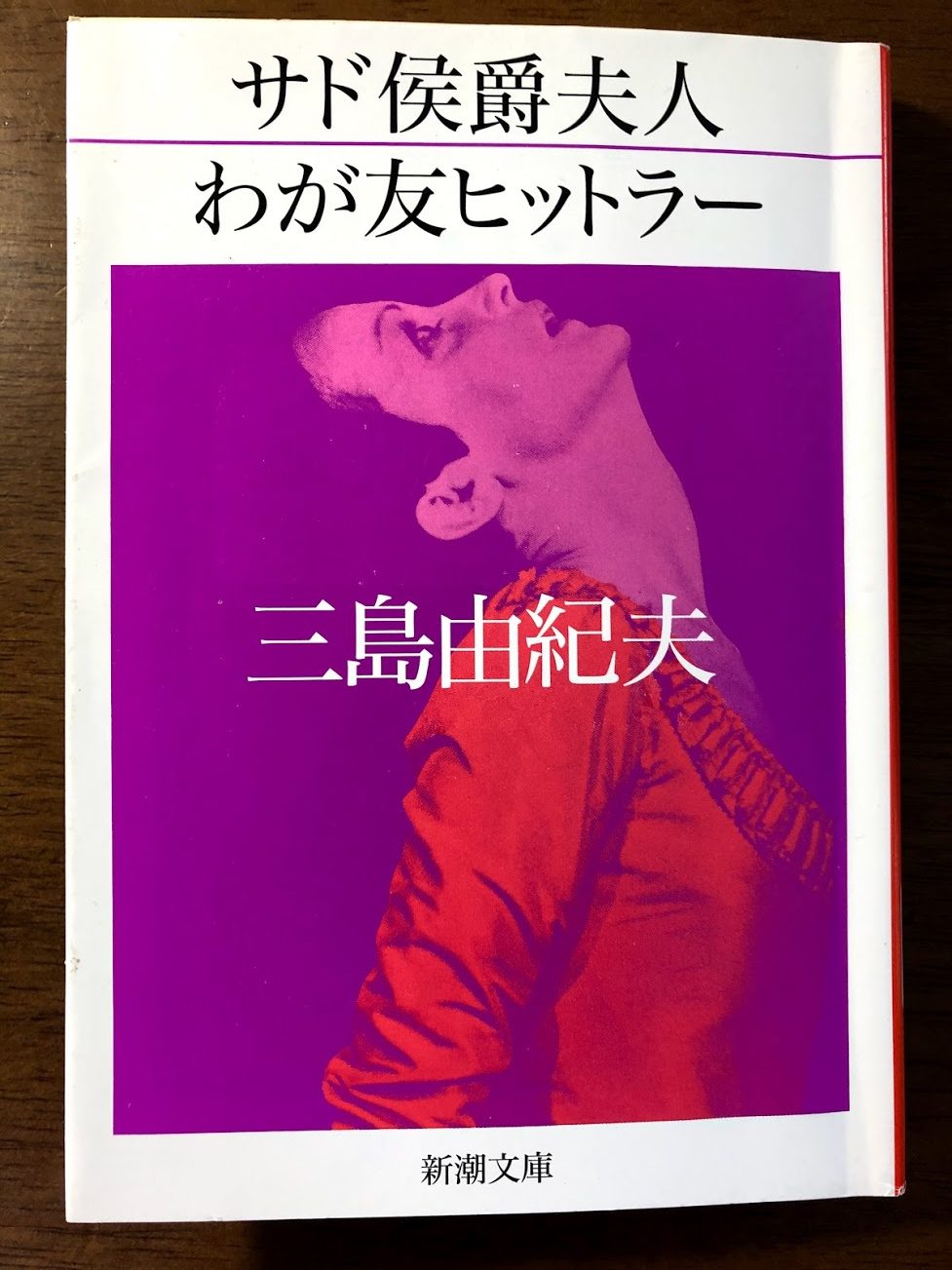

三島由紀夫の最高傑作『サド侯爵夫人』。

『サド侯爵夫人』は、サディズムの語源ともなったドナチアン・アルフォンス・フランソワ・ド・サドを主人公とする三島由紀夫作の戯曲です。

サド侯爵(1740-1814)が主人公ですが、劇中、主人公のサドは一度も登場しません。会話の中で出てくるのみです。サドのことは頭の中でイメージするしかありません。

このことによって、ある人には怪物であり、ある人には光の騎士であるサドのイメージが、爆発的に大きくなります。ひとりひとりが脳内で作り出した怪物には、実際に舞台の上に登場するどんな人物もかなわないからです。

放蕩無頼の快楽主義者の貴族にして、自由を奪われた囚人作家

さて放蕩無頼の快楽主義者の貴族として知られているサド侯爵ですが、実際のところは囚人であり、作家であり、哲学者です。

自由を愛する行動派なのに投獄されて身の自由を奪われたために、作家になるしかなかった自由な魂というのが私のサド評です。

サドが太陽、他の女性たちが惑星のように運行していく芝居です。私は『サド侯爵夫人』を三島由紀夫の最高傑作だと考えています。

作家サドとはどのような人物か。百科全書家。哲学者。そして作家

作家サドをひとことでいうと獄中文学者です。アンチ・クリストであるが、キリスト教文学者といってもいいかもしれません。悪魔が神の文脈の中でしか捉えられないようなものです。ヒトラーが悪であればあるほどチャーチルの評価があがる、というようなものです。

キリスト教を理解しないかぎりサドは理解できません。神の敵について考えれば考えるほど、神についても考えざるを得ないからです。

74年の生涯のうち30年を(精神病院を含む)獄中で過ごしました。30年も行動の自由を奪われ、獄中で読書三昧で過ごしたら、誰だって頭がおかしくなるだろうし、神を呪いたくもなるでしょう。

キリスト教が世界一の信者数を誇る不滅の宗教であるのはなぜなのか?

フロイトよりも遙か以前に「性欲」を哲学的に研究した作家

サドはフロイトよりも遙か以前に「性欲」を哲学的に研究しています。フロイトは性欲を人間のエネルギーの源と捉えましたが、サドにとって性欲は神と戦う武器でした。神が禁欲を宗旨(しゅうし)としていたからです。

西暦2020年の今どき、生殖と結びつかないセックスは駄目とかいう人は誰もいません。むしろ産みたくないなら女性の人権の観点から避妊が積極的に推奨されています。

でも昔のキリスト教はそうではありませんでした。オナニーの語源となったオナンは避妊のために膣外射精をしたら、神に処罰されているのです。聖書のこの一節は、生殖に関係のないセックスは罪だという意味にとらえられて、妊娠中絶・堕胎は罪だと考えられていた時代だったのです。

時代を先取りした人物。絶対に生殖しない同性愛やアナルセックスをしてやろうじゃないかと神を挑発する

サドは時代を先取りした人物でした。

快楽主義者サドは禁欲の宗教に猛然と反発します。だったら絶対に「生めよ、増えよ、地に満ちよ」の子孫繁栄といっさい関係ない同性愛やアナルセックスをしてやろうじゃないかと神を挑発するのです。そしてオナンを罰したように神は罰しないじゃないか、と小説の中で叫びます。神の声を象徴するカミナリは美徳をまもった妹の上に落ち、悪徳の姉はのうのうと生きのびるというストーリーの小説は、やはりアンチ・クリストという視点から見なければその本質を見失うでしょう。

親をとるか、夫をとるか? 家名をまもる義母と、夫を守る妻の親子対決

自由だった時代には、妄想を小説に書くのではなく、サドは実際の行動にうつしました。まだ時代は中世の色を強く残していました。キリスト教を攻撃するのは危険な行為だったのです。

侯爵という貴族最高の地位をもつことから政敵も多く、大スキャンダルによって政敵にはめられてサドは死刑を宣告されます。国外逃亡したのですが、やがて捕縛されたサドは投獄されることになるのです。

サドの義母マダム・ド・モントルイユは家の名誉のためにサドを獄中に閉じ込めておこうとします。放蕩無頼の神の反逆者は侯爵家にはふさわしくないためです。自分の行動が娘のためだと信じていました。

ところが娘のルネは夫のために社会的権力のある実母とまっこうから戦うのです。ならず者の夫のために脱獄の手助けまでします。

自分をどれほど辱めても、家族と世間を敵に回してたった独りで夫のために働き続けました。赦免の哀訴嘆願は無論、紙やペン、インク、本、食べ物の差し入れを欠かすことはありませんでした。

結婚生活の聖者とまで呼ばれたサド夫人の行動は謎に満ちています。三島由紀夫でなくても、この謎には興味をいだかずにはいられません。悪魔のような夫の毒に、きよらかな魂が痺れてしまったのでしょうか。しかしルネはこの上ない純真さを保っていたといいます。

加虐趣味サディズムの語源になった作家

やがてサドはバスティーユ「自由の塔」と呼ばれる監獄に収監されます。この獄中でサド侯爵はとうとうフランス文学史に残る作家になりました。もし囚われ人にならなかったら、あくまでも自由な行動家として、おそらく放蕩無頼のならず者として醜聞だらけの生涯を終えたことでしょう。

サドの作品の大半は、フランス革命のバスティーユ監獄襲撃事件の際に破棄されてしまいました。しかしごく一部が現代まで残っています。

その神に挑みかかるような作中の残虐な描写から、後世、加虐趣味のことをサディズムと呼ぶようになりました。

エディプス・コンプレックスの語源となったオイディプス王のようなものです。

神話の人物のような扱いをされていますが、フランス革命の時代に実在した作家です。バスティーユ襲撃にはじまる「自由・平等・友愛」のフランス革命によって、囚人サドは解放されました。こんな皮肉なことがあるでしょうか。

しかしルネ夫人は自由になったサドに会うことを拒絶して、二人は遂に二度と会うことはなかったのです。獄中のサドに対し、ありとあらゆる便宜を図り、脱獄の手助けまでした愛する夫がやっと自由の身になったのに、夫人がなぜ会おうともしなかったのか?

三島でなくても誰もがあっと驚く夫人の心境の変化の謎です。

サドの人物伝を読んでも、このくだりには、本当に、唖然とします。あまりのことに言葉を失ってしまうほどです。

ギロチンで血祭り。サディズムの元祖よりも民衆の方がよっぽど残虐だった

三島の戯曲『サド侯爵夫人』は、この夫人の心の謎を解明しようと書かれたものです。

圧倒的な筆力と、誰も考えも及ばなかったような聖侯爵へのイメージの愛という形で、夫が妻を訪ねてきた場面で戯曲は終わります。

熱烈なキリスト教信者は、生身の肉体をもったイエスにはむしろ会いたくないと思うかもしれません。おのれのイメージの中の救世主像を信じて殉じたのです。体臭がして息が臭くて髭が生えていて垢まみれで汗をかいて大小便もする生身のイエスには「会わずにおこう」と思う信者もいることでしょう。

戯曲には書かれていませんが、サド夫人と別れた後も現実のサドは生き続けます。

民衆の革命はギロチンによる恐怖時代を迎えていました。みずからもギロチンに倒れるロベスピエールの時代です。

サドの小説を残虐と評した民衆は貴族など上流社会の人々を次々と残虐なギロチンでの血祭りにあげていったのです。サディズムの元祖サドよりも民衆の方がよっぽど残虐でした。

ギロチンの嵐の中、サドは理性を保とうとします。自分を獄中に押し込めた生涯の宿敵モントルイユ夫人の死刑に反対したのです。

そんなサドを反革命的な温和主義者だとして民衆は再び投獄するのでした。

偉大な人間には偉大な敵がいる。

三島由紀夫の戯曲『サド侯爵夫人』ですが、作中の世界観は三島由紀夫のものでしょうか、それともサド侯爵のものでしょうか?

三島自身の自作解題にもあるとおりサド侯爵夫人ルネは貞節を、ルネの母モントルイユ夫人は法・社会・道徳を、シミアーヌ夫人は神を、サン・フォン夫人は肉欲を、妹アンヌは女の無邪気さと無節操を、召使いシャルロットは民衆を代表、象徴し、かしゃくないロゴスとパドスの相克、セリフの決闘が展開されます。

『サド侯爵夫人』は三島由紀夫の作であるため、書かれている内容のすべてが三島由紀夫の主義・思想だと思ってしまう人がいるかもしれません。しかしそうではありません。

戯曲の中の世界観、哲学はどちらかといえば三島の世界観ではなく、サドの世界観です。時にサン・フォン夫人の、時にモントルイユ夫人の口を借りて、サド侯爵の哲学が語られているのです。

ルネ「ああ、自然は結局どれもこれも、ふさわしいものばかりですわ」

モントルイユ「お前の口を借りて、アルフォンスが喋っているようだ」

まさにそのとおりなのです。本当にルネの口を借りてサドが自分の思想を語っているのです。

ある種の腐敗が発酵と呼ばれて人類の役に立つように、サドのような悪徳も人類の役に立つのです。神の栄光に満ちたこの世界にふさわしくない存在なんてありえない。本当に偉大な神がいるのならば、どんなことでも許されるはずだ。そうではないか? 小説家としてのサドはそんなことを作中で延々と問いかけています。

偉大な人間には偉大な敵がいる、というアフォリズムがあります。

サドが怪物と呼ばれるのはキリスト教に徹底的に抗ったからに他なりません。イエスの奇跡に対し、性欲と理性で対抗しました。

その生涯は不幸で無残な敗北だったかもしれません。でも無駄ではありませんでした。

神の敵について考えれば考えるほど、神についても考えざるを得ないからです。だからサドは殉教者と呼ばれることもあるのです。

21世紀の現在、最終的には、理性は宗教に勝利したといっていいのではないかと思います。ちゃんと政教分離されていますし、世界は神がつくったなんて教科書では教えません。ビックバンや、万有引力や、進化論によって、世界はできたと教わります。生殖に関係のない性欲は罪だ、なんていうやつはいません。先駆者としてのサドの戦いは決して無駄ではなかったのだと思います。

アンチ・クリスト文学は、キリスト教文学の中の一範疇

『サド侯爵夫人』はきわめてキリスト教的な作品です。神の敵について考えれば考えるほど、神についても考えざるを得ないからです。

キリスト教が理解できなければ、『サド侯爵夫人』の深さは、本当の意味では理解できません。

牢獄のサドをルネ夫人は必死に助けようとしました。

ルネ「私は六年間、どうしてもひらかない石の扉を叩き続けた。それでもどうしても私の力では扉は開かなかった」たとえば戯曲のこの言葉はキリスト教の「叩けよ、さらば開かれん」という言葉と対になっているのです。でも聖書のとおりにならないではないか、というわけです。

このようにところどころにアンチ・キリスト的な表現が出現しますが、もちろんこれは三島由紀夫ではなくサド侯爵の世界観です。

闇があるから光がある。三島由紀夫とサド侯爵の共著・奇跡の名作

この戯曲は三島由紀夫とサド侯爵の共著といってもいいくらいです。だからこそ奇跡の名作が誕生したのだろうと思います。

闇があるから光があるように、サドの悪徳があるからキリストの美徳がよりいっそう鮮明になる戯曲構造となっているのです。

時代背景はフランス革命前後です。人間は今よりもっと不自由で、もっと縛られていました。

そんな時代背景のことも作品理解の中では考慮しなければなりません。

第1幕では、まだ獄中作家サドは投獄されていません。世間でスキャンダラスな事件を繰り広げている自由な行動者です。

サン・フォン「見えない主に唾をひっかけ、挑発し、怒りをそそり立てようと躍起になるのでございます。それでも神聖さは怠けものの犬です。日向に寝そべって昼寝にふけり、尻尾を掴もうが、髭を引っ張ろうが、吠えることはおろか、目をひらいてさえくれはしません」

モントルイユ「あなたは神を怠けものの犬だとおっしゃるのね」

サンフォン「ええ。それも老いぼれた」

神を挑発するようにサドは快楽を追求します。神を冒涜する暗い喜びがなければ、よろこびを極大化できなかったのでしょう。教会で認められていない行為だからこそ、哲学者の実践には意味がありました。

もし本当に神がいて、教義どおりなら、許されざる行為を行った自分は神のいかづちに打たれて死ぬはずです。

日本でも雷(カミナリ)は神が鳴らず「神鳴り」が語源です。いかづちを鳴らすのは神様だと信じられていました。ギリシアの主神ゼウスは雷神です。

サドは「本当に雷に打たれたらいい」とさえ思っていたかもしれません。そうなれば本当に神はいて、神の国はあると証明されたということですから。サドは最も熱烈なキリスト教信者になったことでしょう。

しかしそうはなりませんでした。サドが投獄されたのは神の罰ではなく、政治の争いの道具にされたからです。

フランス革命。正しいものと正しくないものは逆転し、サディズムとマゾヒズムは逆転する

哲学者サドは作品の中で、キリスト教を理性的に理解できないものとして徹底的に否定しています。

『サド侯爵夫人』の主題のひとつは「(キリスト教が示すような)確かなものなんてない」という価値観の転換・崩壊です。

サド侯爵と同じように作品には具体的には登場しませんが、この作品の劇的転換にはフランス革命が決定的な役割を演じています。

虐げるものと虐げられるものの逆転する、それが革命です。上と下が逆転するのです。天地がひっくり返ります。

それと同じように正しいものと正しくないものは逆転し、サディズムとマゾヒズムは逆転する。それがサドの思想です。

「悪を救うにも法と正義の力だけしか頼りにならないということですよ」モントルイユはいいます。そう信じていたモントルイユ夫人の身の上に、フランス革命がふりかかります。飢えた民衆が最高権力者の国王をギロチンで処刑するという上下の逆転現象が起こったのです。

絶対王政というこれまでの社会の規範、ルールが反転してしまいました。

サド夫人ルネは実母モントルイユを批判します。

ルネ「あなた方は出来合いの鍵と鍵穴です。約束事や世間の望むままの材料で出来上がった、しきたりや道徳や正常さと一緒に寝て、睦言にも御自分たちの正しさを語り合った」

ルネ「かけがえのない? あなたこそ、かけがえのきくことを何よりの誇りになさっている方のはずですのに」

ルネ「それぞれの抽斗に人間を区分けしてお入れになる。モントルイユ夫人には正しさを、アルフォンスにはぞっとする悪徳を。でも地震で抽斗が引っくりかえり、あなたは悪徳の抽斗に、アルフォンスは正しさの抽斗に入れられるかもしれませんわ」

この地震こそがフランス革命でした。

法・社会・道徳を代表するモントルイユ夫人は、フランス革命の後は、すっかり自信をなくしています。

モントルイユ「正しいことと、正しくないことの線は、海の岸辺の潮の差引で移るさかいのように、いつも揺れ動いているのではございませんか?」

この言葉も実際にはモントルイユ夫人の言葉ではなくサド侯爵の思想です。三島が言わせているのです。

モントルイユ「世の中がひっくりかえったおかげで、永いあいだアルフォンスのことで気を遣った世間体というものもなくなってしまった。私が長年信じてきた法と正義は死んでしまった。罪人という罪人、狂人という狂人が、日の目を見るのも今日明日のうち」

フランス革命の価値崩壊は、太平洋戦争直後の日本に似ている

フランス革命による階級社会の逆転。確かなものなんてないという感覚は日本人には理解しやすいかもしれません。

フランス革命の価値崩壊は、太平洋戦争直後の日本に似ています。鬼畜米英の価値観が崩壊し、ギブミーチョコレート民主主義に生きることになった日本人には。

この価値転換は、太平洋戦争の敗戦で若き三島由紀夫が体験したことそのものでした。

国のため、天皇のために死ぬはずだった三島は、鬼畜と呼んでいたアメリカの恩恵を享け、個人として生きることが許されたのです。

そして日本人は生きる規範を失ってしまったと三島は感じます。現人神は人間宣言をしました。フランス革命のような劇的な価値崩壊、価値転換が敗戦ニッポンにも起きていたのです。

それを体験した三島由紀夫だからこそ、フランス革命の価値転換の時代とサドの哲学を好んで自分の作品にしたのだろうと私は思っています。

作家の自由とは、魂の自由のこと。

サン・フォン「子どもは親や世間から与えられえた遠眼鏡を逆さに使って見ております。そして健気にも世間の道徳やしきたりの命ずるままに、世間の人と同じように安楽に暮らそうという望みさえ抱きはじめます。

でも、ある日、突然それが起こります。今まで眺めていた遠眼鏡は逆さまで、本当はこんな風に、小さなほうの覗き口に目を当てるのが本当だという、その発見をする大きな転機が」

サン・フォン「そのとき今まで見えなかったものが突然如実に見え、遠い谷間から吹く硫黄の火が見え、森の中で牙をむき出す獣の赤い口が見え、自分の世界は広大で、すべてが備わっていることを知るのです」

サドの百科全書家、哲学者としての側面を象徴している比喩です。

数奇な運命をたどった作家サドは社会によって牢獄に監禁されることになりました。

しかしフランス革命によって社会が引っくりかえって、バスティーユ監獄「自由の塔」から救出されるのです。

バスティユ監獄の「自由の塔」というのは、牢獄の名前としてはまことに皮肉なネーミングだといわざるをえません。

ルネ「あなた方は夢にも、鍵を開ければ一面の星空がひろがる不思議な扉のことなどを、考えてもごらんにはならなかった。兎を見れば愛らしいとおっしゃり、獅子を見れば怖ろしいとおっしゃる。ご存じないんです。嵐の夜には、かれらがどんなに血を流して愛し合うかを」

肉体は不自由の極みにありながら、作家サドの精神はしかし誰よりも自由でした。キリスト教が禁止するありとあらゆる悪徳を小説中のイマジネーションで実現していくのです。

人間の肉体とは限りがある牢獄。私たちはみんな牢獄の中にいる

ルネ「アルフォンスは日に夜を継いで、牢屋の中でこれを書き続けました。何のために? 牢屋の中で考えに考え、書きに書いて、アルフォンスは私を、一つの物語の中へ閉じ込めてしまった。一つの恐ろしい物語の、こんな成就を助けるためだけに、私たちは生き、動き、悲しみ、叫んでいたのでございます。私たちが住んでいるこの世界は、サド侯爵が創った世界なのでございます。」

肉体の不自由など「もともと」わかりきったことです。作家の自由とはイマジネーションの無限の広がりにこそあります。

ルネ「バスティユの牢が外側の力で破られたのに引きかえて、あの人は内側から鑢一つ使わずに牢を破っていたのです。牢はあの人のふくれ上がる力でみじんになった。そのあとでは、牢にとどまっていたのはあの人が、自由に選んだことだと申せましょう」

わたしたちの肉体は不自由なものです。

近所の散歩しかしない老人は、牢獄の庭の散歩しかしない囚人と同じようなものだといえなくもありません。私たちの肉体は空を飛べません。飛べるのは魂だけです。

人間の肉体とは限界がある牢獄だといえます。私たちはみんな牢獄の中にいるのです。

後年、「肉体」を主張した天才作家は、ここでは精神の優位性という真逆の主張をしています。

これはサドの意見というよりは三島の意見だと私は思います。どちらも三島由紀夫だと思うのです。

まさにサディズムとマゾヒズムの反転のようなものです。思想がサド的な価値転換をしたものだといえるでしょう。

ルネ「薔薇を愛することと、薔薇の匂いを愛することを分けられまして?」

キリスト教も、肉体を軽視して、精神世界の優位性を謳う宗教です。

ルネ「この世界の果て、世界の外れに、何があるか見ようともなさらず、あなたは死ぬのです。自分が蔑んだものにとうとう傷つけられなかったことをただ一つのほこりになさって」

サドよりも民衆の方が革命によってはるかにたくさんの血を流したのでした。

サドは鞭とボンボン、民衆はギロチン。さて残虐なのはサド侯爵か、大多数の民衆か、どちらでしょうか。

三島由紀夫は1970年11月25日、割腹自決によって、この世を去りました。

神の天敵は、神のごとき存在。

シミアーヌ「……みんな昨日のことのような気がいたします。つかのまに私たちを染め変える「時」というものが、裳裾を引いてこの客間を通り抜けていっただけではございませんか。そして私たちの耳はその裳裾の衣擦れをさえ、しかと聴き分けなかったではございませんか」

私は『サド侯爵夫人』の舞台を見たことがあります。舞台の上でのこのセリフは非常に心に沁みるものがありました。

三幕の芝居のあいだに十二年の年月が経っています。フランス革命が起こり、世界は変わりました。

しかし観客にとっては一瞬の出来事です。

シミアーヌ「あなたは神の釣り人の糸にかかった魚です。いずれは釣り上げられることをご存知だった。神はその手にとらえた魂を、あの光の牢獄、歓びの人屋へと、連れ去ってゆくのでございます」

モントルイユ「え? 世を捨てる、とお言いなのかい?」

サドが自由の身となって、いよいよ出獄してくるときになって、ルネは夫を捨て、世を捨て、信仰の生活に入ろうとします。

シミアーヌ「聖い光の源はただ一つしかありません」

キリスト教は一神教なので、光は神の方角からしか差しこまないのです。

ルネ「もしかしたら同じ源かもしれません。でも、どこかで光がはねかえり、別の方角から差してくるのかも……」

サドの光は、イエスの光あってこそのものでした。イエスの光がサドという血塗られた盾に反射したものをルネ夫人は見てしまったのです。

神の天敵は、神のごとき存在です。対等な存在でなければ戦えないからです。

『失楽園』でミルトンが描く堕天使サタンが偉大な英雄のように見えるのは敵が偉大だからです。神の敵サタンは暁の明星ルシフェルとよばれた神にもっとも近い偉大な天使でした。サド侯爵が光の騎士に見えるのは、見方によっては当然のことなのです。

コンテンツは芸術家の魂の内側にあるもの。

出所したサドと二度と会わなかったルネ夫人の心の謎には誰もが驚かされます。

脱獄の手助けまでして尽くし抜いた人生のすべてといってもいいような最愛の伴侶が帰ってきたのです。

その相手と、なぜ、会わないのでしょうか。

誰だって、そこまでは思います。しかしそれを神話的なイマジネーションで書き上げたのは三島由紀夫の作家としての力です。

ルネ「あの人は私と不可能との間の閾のようなもの。ともすれば私と神との間の閾なのですわ。泥足と棘で血みどろの足の裏に汚れた閾」

このような発想をする女は、血の通った生身の女ではありません。ルネは宗教家のように形而上の世界に飛翔してしまったのでしょうか。

だからもう夫とはもう暮らせないのでしょうか。

ルネ「あのようなものを書く心は、人の心ではありません。もっと別なもの。心を捨てた人が、人のこの世をそっくり鉄格子のなかへ閉じ込めてしまった」

同じルネの心の謎に私も突き当たったのです。でも三島由紀夫『サド侯爵夫人』のような戯曲は私には書けません。他の誰にも書けません。

ルネ「格子の外であの人は何と光って見えますこと。この世でもっとも自由なあの人。時の果て、国々の果てにまで手を伸ばし、あらゆる悪をかき集めてその上によじのぼり、もう少しで永遠に指を届かせようとしているあの人。アルフォンスは天国への裏階段をつけたのです」

天国への裏階段とは……三島由紀夫だからこそ書けたのだと思います。

ルネ「神がその仕事をアルフォンスにおまかせになったのかもしれません。アルフォンス。私がこの世で逢った一番ふしぎな人。悪の中から光をつむぎだし、汚濁を集めて神聖さを作り出し、あの人はもう一度、由緒正しい侯爵家の甲冑を身につけて、敬虔な騎士になりました。

人の悩み、人の苦しみ、人の叫びが、けだかい銀の兜の角ごとにそそり立ち、あの人は血に飽きた剣を唇にあてて、雄々しく誓いの言葉を述べる。

籠手をはずして現れた女のような白い美しい手が、人々の頭にふれると、もっとも蔑まれ、もっとも見捨てられた人も勇気を取り戻し、あの人のあとに従って、暁のほのめく戦場へ勇み立つ。

あの人は飛ぶのです。天翔けるのです。朝の稲妻のさしかわす空へ進んでゆく。そのとき空は破れて、洪水のような光が、見た人の目をのこらず盲らにするあの聖い光が溢れるのです。アルフォンス。あの人はその光の精なのかもしれませんわ。」

同じ事象と出会っても、人間性の謎に圧倒された私と、『サド侯爵夫人』を書き上げた三島由紀夫がいます。コンテンツは外側にあるのではなく、作家の側にあるのです。

ルネ「お母さま。私たちが住んでいるこの世界は、サド侯爵が創った世界なのでございます」

ゴッホが糸杉や星月夜を描けたのは、糸杉や星月夜が素晴らしかったからではありません。

素晴らしいものと出会えたから、素晴らしい絵が書けたわけではないのです。

コンテンツははじめから芸術家の魂の内側にあったのです。

外側にあるように見えるコンテンツは、ただのきっかけにすぎません。

言葉にできない。作品でしかえがけないもの。それが芸術です。

ルネのイマジネーションの中の光の騎士は、現実には歯が数本しか残っていないおどおどした目をした太った無力な年寄りでした。

当然でしょう。十八年も運動不足の牢屋に入れられていたのですから。

サド侯爵「忘れたか、シャルロット。私はドナチアン・アルフォンス・フランソワ・ド・サド侯爵だ」

たった一言サドのセリフです。

門の外、すぐそこにいるのに、とうとうルネは会いません。舞台にも登場しません。観客もサドを見ることができないのです。

このもどかしさと言ったら。。。この余韻が作品を成功させているのです。

言葉にできない。作品でしかえがけないもの。それが芸術。

ルネ「お帰ししておくれ。そうして、こう申し上げて。「侯爵夫人はもう決してお目にかかることはありますまい」と。

美しい夢は夢のままに。光の騎士は光の騎士のままに。

どうしてルネはアルフォンスと会わなかったのか。

私なりに感じるところはありますが、うまく言葉にできません。

それが芸術なのでしょう。作品でしか描けないものなのです。

それが人生なのでしょう。言葉にしたら人生のおもむきは失われてしまいます。