わたしはキリスト教信者ではない。でも聖書を読んでみようと思う。

わたしはこれまでの人生の中でいっさいキリスト教と関わりなく生きてきました。キリスト教信者ではありません。ですから教会で日曜礼拝とか導師の教えを聞いたりしたことは一度もありません。

わたしはこれまでの人生の中でいっさいキリスト教と関わりなく生きてきました。キリスト教信者ではありません。ですから教会で日曜礼拝とか導師の教えを聞いたりしたことは一度もありません。

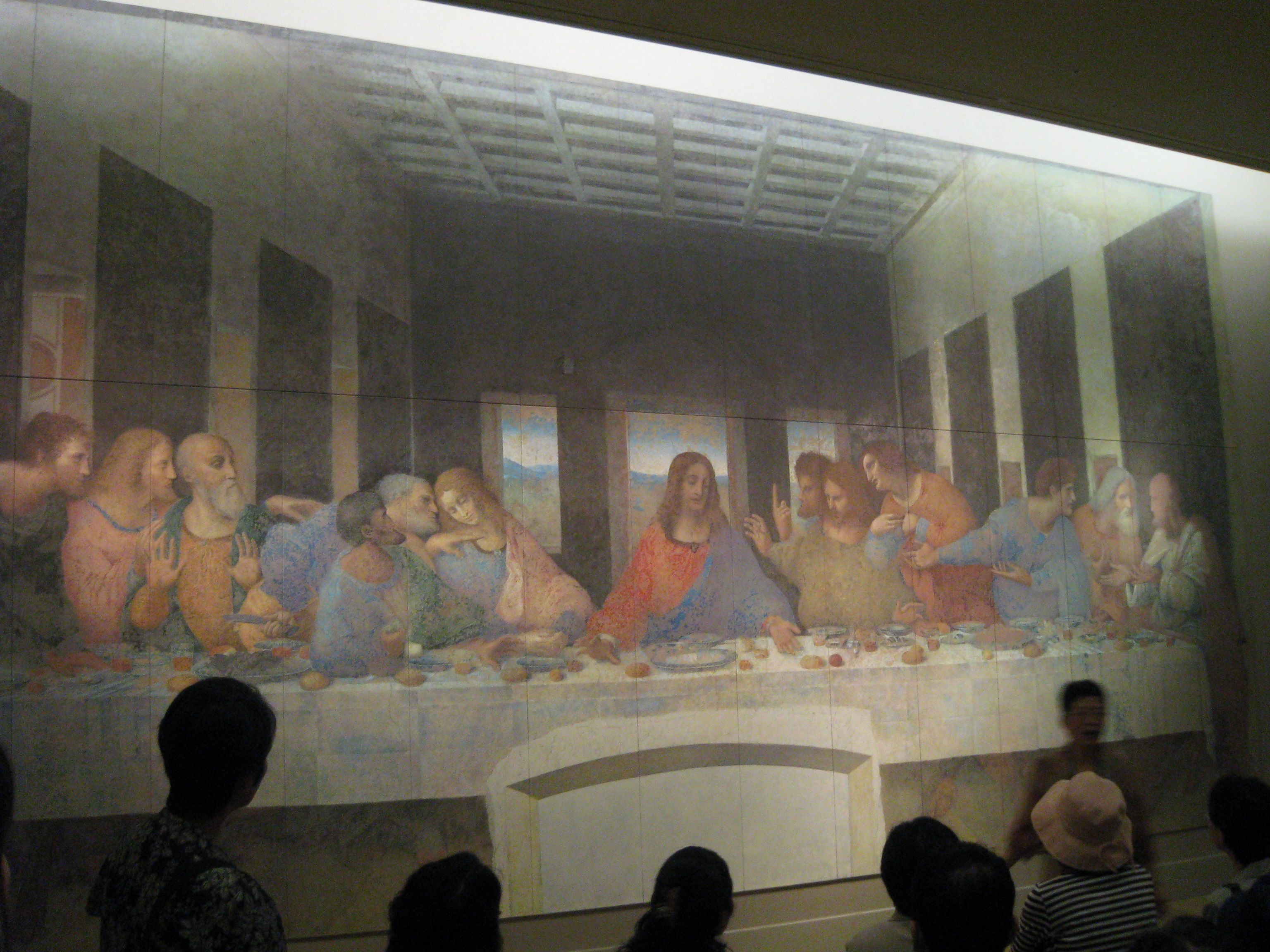

しかしヨーロッパ旅行などを通じて、たくさんの教会建築、宗教画を見て、キリスト教に興味をいだかないわけにはいかなくなった、というところです。

また大学の卒業論文は三島由紀夫『サド侯爵夫人』について書いています。文学者サドもアンチ・クリストの文脈の中で理解すべきであって、やはりいつかは聖書を通読しないわけにはいかないと思っていました。

またドストエフスキー作品についてもオチが「キリスト教」であることを知って、低評価をしているところです。信者でない者にとって共感できるラストシーンではありません。

聖書に書いてあることは、みなさんも意外と知っているのではないでしょうか。もはや教養です。

しかし聖書をリアルに精読したことがある人は信者以外では少数な気がします。

そこでわたしは聖書を精読してみました。読み物としてなかなかに面白い本でした。これからもわたしはキリスト教に入信する気はありませんが、無人島に一冊だけ本を持っていくのなら『聖書』を持っていくというのは悪くない選択肢だと思います。

部外者のシロウトならではの目線で、聖書について気づいたことを書き記してみましょう。信者には書けないことも遠慮なく書いてみましょう。

『ピエタ』死んで十字架から降ろされたイエスを抱くマリア

天才も老い、すべては未完成

福音書は、マタイ→マルコ→ルカ→ヨハネの順に読みました。これはすべての聖書で共通なのだろうと思います。聖書は全世界で共通でしょうからね。

ところで美術館には有名な絵画・彫刻のテーマがあります。『ピエタ』という死んで十字架から降ろされたイエスを抱くマリアという構図です。聖母子像として誕生の時の絵と対になって有名なテーマです。

ところがマタイにも、マルコにも、ルカにも、イエスの死んだ場面に母マリアは登場しません。

(マタイ27:56)マグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。

(マルコ15:40)マグダラのマリア、小ヤコブとヨセの母マリア、そしてサロメがいた。

(ルカ23:49)イエスを知っていたすべての人たちと、ガリラヤから従ってきた婦人たちとは遠くに立って、これらのことを見守っていた。(ルカ24:10)それは、マグダラのマリア、ヨハナ、ヤコブの母マリア、そして一緒にいた他の婦人たちであった。

と、名シーンである『ピエタ』が展開されるどころか、「イエスの死」の現場に母マリアがいないのです。メインキャラクターのひとりですから、その場にいたら描写が省略されるはずはありません。

書いてないということは、いないということでしょう。

そもそもイエスは、寿命33歳で亡くなったとされています。母マリアが17歳で生んだとしても50歳です。もしかしたら当時の平均寿命からいっても老衰でなくなっていたとしても不思議ではありません。

そもそも聖書には母マリアはあまり重要な扱いはされていません。イエス誕生のシーンこそ天使ガブリエルの受胎告知を受けて華々しく活躍しますが、その後はほとんど登場せず、たまに息子を訪問したら無視されています。

(マタイ13:48)わたしの母とはだれか。

(ルカ14:26)父、母……であろうとも、これを憎まないならば、わたしの弟子ではありえない。

わざわざ訪問してきた母マリアにそっけなくイエスは言って放置しています。ガン無視です。親兄弟を神への信仰よりも大事にする人間は天国に相応しくない、という考え方なのです。信仰第一。でもこんなことを言ったら、そりゃあまともな社会から死刑にされるぐらい嫌われるだろうことは想像できますよね。ゆとりのあるお金をすべて人のために使わせようとするやり方も、カルト教団の手口と一緒だもの。

キリスト教の本質は、この肉体この意識のまま死者が復活すること、そして永遠の命を得ることができるということ

母マリアの地位向上はマンマ大好きイタリア人のマザコンのおかげ

母マリアの地位が急上昇したのはマンマ大好きマザコンのイタリア人が「ひげ面のおっさん」よりも「マンマ」の方が大好きだったからじゃないかなあと思います。

髭面のおっさんのイコンなんて常時眺めたくないよね。おれだって母マリアのほうがいいや。

教会や美術品での母マリアの大活躍は、聖書だけを読むととても違和感があります。母マリアはイエスを生むとき以外、それほど活躍していません。「実母なんてそんなの関係ねえ」と無視されているぐらいですから。

それがまるで恋人みたいな若い魅力的な美女に描かれて、いたるところで登場するというのは、カトリックが、マザコン大国イタリアで発展したからではないかなあ。

ノートルダムというのは「我らが貴婦人」という意味だそうです。ノートルダム大聖堂は聖母マリア教会なんですね。

でも母マリアは処女受胎こそしましたが、死んだ人を復活させるような奇跡は起こしていません。むしろイエス以外に死者復活をした重要人物は別にいます(後述します)。

キリスト教が世界一の信者数を誇る不滅の宗教であるのはなぜなのか?

ピエタのシーンはヨハネの福音書にのみ存在する

天才も老い、すべては未完成

そう思っていたら、最後のヨハネの福音書ではじめて『ピエタ』につながるシーンが登場しました。

(ヨハネ19:25~27)イエスの十字架のそばには、その母と母の姉妹、クロパの妻マリアとマグダラのマリアとが立っていた。イエスは、母とそのそばにいる愛する弟子とを見て、母に「婦人よ、ご覧なさい。あなたの子です」と言われた。それから弟子に言われた。「見なさい、あなたの母です」

なるほど四つある福音書のひとつだけに母マリアが「イエスの死」の場面に登場していました。その後、遺骸を抱いて泣いたなんてひとことも書いてありませんが、これならばピエタのシーンは空想の産物とは言えないでしょう。

ミケランジェロ『ロンダニーニのピエタ』。天才も老い、すべては未完成に終わる

男はヒゲを描くのがルール。ヨハネではなくマグダラのマリアで確定

それよりも「イエスの死」の場面で、もっとも重要な人物はやはり「マグダラのマリア」ではないでしょうか。

四分の一の確率でしか福音書に登場しない母マリアにくらべて、マグダラのマリアはすべての福音書に登場してきます。

小説・映画の『ダ・ヴィンチ・コード』では、イエスの右の座を占めるのはヨハネという男性ではなく、女性でマグダラのマリアではないか? しかもマグダラのマリアはイエスの妻だったのではないか? という作品でした。

(ヨハネ19:25~26)母に「婦人よ、ご覧なさい。あなたの子です」と言われた。愛する弟子に「見なさい、あなたの母です」と言われた。

というのは、死に際して、母親と妻をたがいに紹介して「妻を我が子同然に思ってあげてください」「わが母を自分の母と思いなさい」と言っているように思えます。

そもそも絵画のアトリビュートとして男はヒゲを描くのがルールなので、イエスの右の座の人だけ髭がないのは「女性」だということを意味しています。

ヒゲの魅力。イエスは髭づらなのに、ブッダは顎髭がないのは何故だ?

(ヨハネ13:23~25)イエスのすぐ隣には、弟子たちの一人で、イエスの愛しておられた者が食事の席についていた。その弟子がイエスの胸もとに寄りかかったまま「主よ、それはだれのことですか」

愛する弟子、愛しておられた弟子というのは、当然、マグダラのマリアのことです。(ヨハネ19:25~27)(ヨハネ13:23~25)を対比すればそう読めます。「愛する弟子」というのが通り名だったのでしょう。

イエスが結婚していたか、子供がいたかは聖書では読み取れませんが、最後の晩餐(過越の食事)の右の座にいるのはマグダラのマリアで間違いないと思いました。

愛する弟子=彼=書いている私=ヨハネ

「はじめにことばがあった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった。万物はことばによって成った。なったものでことばによらずになったものは何一つなかった。ことばのうちに命があった。命は人間を照らす光であった」

鴨長明『方丈記』とか平家物語などが作品冒頭で有名ですが、ヨハネの福音書もまた格調高い冒頭で有名な福音書です。

マタイ福音書なんかはユダヤ人の家系図からはじまります。アブラハムからイサク、ヤコブへと続く家系図です。その中にはダビデ、ソロモンも登場します。アブラハムというのは誰でも知る人物で、アダムとイブ、ノアの子孫です。(ルカ福音書にも冒頭ではないが系図が載っています)

神の子イエスを表現するのに、アダム・ノア・アブラハム・ダビデ・ソロモンの子孫と表現するか、はじめにことばがあった、ことばが神であったとするか、書き手の個性があらわれていて面白いと思いませんか。

歴史作家と物語作家の違いを見るようです。わたしはヨハネの書き方の方が好きです。

イエスの右の座を占める「マグダラのマリア」が、どうしてヨハネと呼ばれるのかも、聖書を精読してわかりました。

ヨハネの福音書には、ラストに大どんでん返しがあるのです。

(ヨハネ21:20~24)ペトロが振り向くと、イエスの愛しておられた弟子がついてくるのが見えた。この弟子は、あの夕食のとき、イエスの胸もとによりかかったまま「主よ、裏切るのはだれですか」と言った人である。ペトロは彼を見て「主よ、この人はどうなるのでしょうか」と言った。これらのことについて証しをし、それを書いたのは、この弟子である。

……というわけです。

「愛しておられた弟子」というのは、筆者である私、つまりヨハネですよ、と自分でラストに告白しているのです。だから「彼=男」だし、ヨハネだというわけですね。

でもどうしてヨハネだけ「主よ、この人はどうなるのでしょうか」と先行きを心配されなければならなかったのでしょうか。十二人もいる使徒の中で、この人だけがあまりにも特別視されすぎています。

やはり……特別視された理由は、性別が違うからではないかなあ。

もしかしたらヨハネは男装の麗人だったのではないか、なんていう宝塚ベルばら風な空想さえしてしまうのでした。

マレーシアの国教がキリスト教ではなくイスラム教であることの不思議

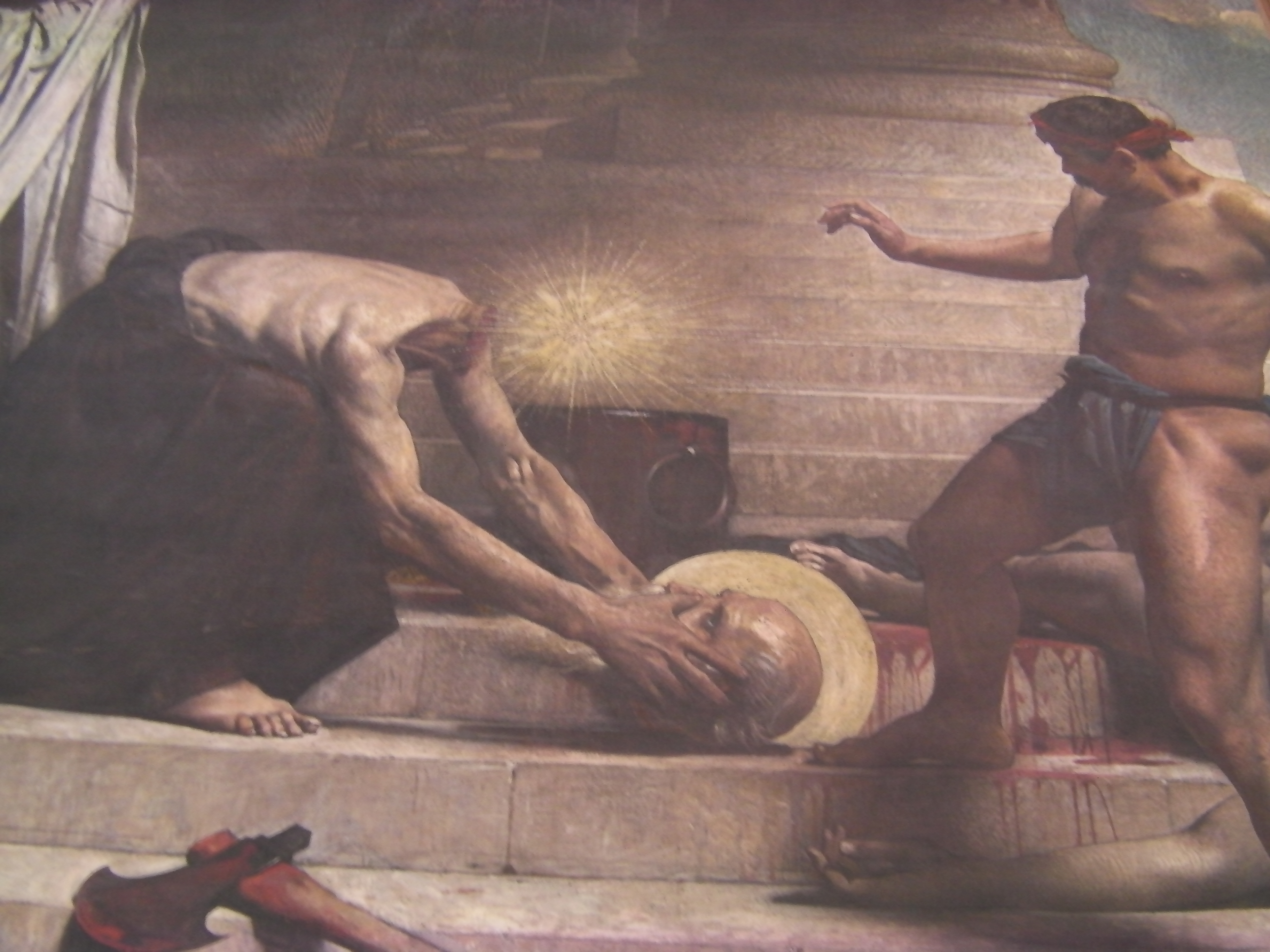

ロンギヌスの聖槍のシーンも登場するのはヨハネ福音書だけ

ヒトラーやエヴァンゲリオンなどで有名な神にとどめをさしたロンギヌスの聖槍のシーンが登場するのもヨハネによる福音書だけです。

ほかの福音書のイエスの死に、脇腹を槍で突くシーンはありません。

そしてその後に続くたくさんの絵画に描かれているテーマ、トマスの「手の釘跡や、わき腹の槍後に指を入れてみない限り信じない」というシーンもまたヨハネによる福音書が典拠です。

信者でない者が福音書を精読してみると、マタイ・マルコ・ルカにくらべてヨハネだけがちょっと色合いが違うという気がします。

物語としてはおもしろくなっているのがヨハネです。神の子が地上を去っていく最重要シーンはもし「真実だと証しをする」ためであれば、すべての福音書がぴったりと一致していなければならないはずです。証言が違っていては「証し」が真実だと証明されません。

マタイ福音書「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」

マルコ福音書「わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか」

ルカ福音書「父よ、わたしの霊を御手にゆだねます」

ヨハネ福音書「成し遂げられた」

ごらんのとおり最後の言葉はバラバラです。これで「真実の証し」と言えるのだろうか。人は見たいものしか見ない、聞きたいことしか聞かないから、心に残った言葉はそれぞれ別……ってことでいいのかな?

ペテロも人を生き返らせている

キリスト教の信者でない者として、人を生き返らせることができるのは、あくまでもイエスだけかと思っていました。神の子を処女で生んだ母マリアでさえ、死者を生き返らせるような大奇跡はしていません。

キリスト教の信者でない者として、人を生き返らせることができるのは、あくまでもイエスだけかと思っていました。神の子を処女で生んだ母マリアでさえ、死者を生き返らせるような大奇跡はしていません。

しかし使徒言行録においてペテロも人を生き返らせています。(使徒言行録9:36~42)

もちろんイエスに権限をあたえられたから……という条件つきですが、イエスだって父神から権限をあたえられて死者を復活させているのですから、考えてみればこれはすごいことです。

ペテロを教祖とした一派をつくってもいいぐらいです。いや実際にカトリックという一派をつくりましたか……

「キリスト教倫理」が正しいからといって、「キリスト教教義」までもが正しいとは限らない

キリスト教や仏教は「いいこと」を言っているので世界宗教になったと思っている人がいないでしょうか?

同じ宗教である日本の「神道」にくらべると、たしかにキリスト教や仏教は「いいこと」を言っていることがわかります。

神道の原典は「古事記」になりますが、「古事記」の中で「人間は平等」だとか「一日一善」だとか「苦悩を去る方法」だとか「いいこと」は何も言っていません。

八岐大蛇伝説は製鉄の技術を大和朝廷が手に入れたことを寓話だという説があります。ローカル政府の歴史的な意味は解きあがしているかもしれませんが、人間はこういうものだ、とか、どう生きるべきだとかいった「いいこと」はあまり言っていないのです。

それに比べるとキリスト教や仏教は「いいこと」を言っています。たとえばキリスト教は「なんじの敵を愛せ」「神の愛の前には人は平等」というようなことを聖書の中で説いています。

たとえば仏教は「諸行無常」「我執することから解脱せよ」と哲学的なことを説いています。

「いいこと」を言っていますよね。

でもわたしたちはローカル政府の歴史しか伝えないから「神道」は地方宗教にしかなれず、キリスト教は「いいこと」をたくさん言っているから世界宗教になったのだ、と勘違いしてはいけません。

たしかに「いいこと」言うと信者を増やす効果はあります。

しかしキリスト教の本質はそこではありません。死者復活こそが本質です。死んでも今の肉体のまま復活できるという希望こそが本質です。信仰できるかどうかは、死者復活の永遠の命を信じられるかどうか、そこで決まります。

いかに山上の垂訓で「いいこと」を言っていようとも、それはキリスト教倫理が崇高だというだけのことです。キリスト教教義の本質は死者復活・永遠の命ということにあります。

そこを私たちは間違えてはいけません。

「キリスト教倫理」が正しいからといって、「キリスト教教義」までもが正しいとは限りません。

カラマーゾフの兄弟『大審問官』。神は存在するのか? 前提を疑え!

「この肉体、この意識」のまま復活するというのが、クリスト教の本質

キリスト教の本質、真髄は「死者復活」にあります。輪廻転生のように、別の生物、別の肉体、別の意識として生まれ変わるのではなく、「この肉体、この意識」のまま復活するというのが、クリスト教の本質ではないでしょうか。

サマセット・モームの『人間の絆』という本に、宗教から離れた主人公の心に「彼らを許したまえ。彼らはそのなすところを知らざればなり」という聖書の一句が思い浮かぶシーンがあります。だからといって主人公がキリスト教を取り戻したと思ってはなりません。ここで思い出したのはキリスト教の「いいこと言ってる」ところ(キリスト教倫理)であって本質の「死者復活」(キリスト教教義)ではないからです。

「いいこと」はいくら思い出してもいいのです。信者じゃなくても。たしかに「いいこと」言っているのは間違いありません。それは信者じゃなくても、読めばわかります。

信者になれるかどうかは、死者復活・永遠の命を信じられるかどうかで決まるのです。

まとめ

キリスト教絵画や彫刻、大聖堂に興味を持って、その出典ともいうべき聖書を精読しました。

キリスト教絵画や彫刻、大聖堂に興味を持って、その出典ともいうべき聖書を精読しました。

聖書はとても面白い本でした。宗教っけ抜きで読んでも非常に面白い書物です。

扱っているテーマは「永遠の命」「人間にとっての幸せ」です。一種の文学作品として読むことができる作品です。

新約聖書の後でも、ジャンヌ・ダルクなどのような聖人が現れました。聖ゲオルギウスなどもその一人です。

「奇妙な聖人」たちのことも、ほとんど聖書を読んだだけではわかりません。聖書外伝や、いわゆるタルムード的なものの中に典拠があるのかもしれません。

そういうものに読書の幅をひろげているうちに、いつの間にかキリスト教信者になってしまいやしないかと思いつつも、惹かれてやまない西欧文化の基盤の書物が新約聖書なのでした。

× × × × × ×

主人公ツバサは小劇団の役者です。

「演技のメソッドとして、自分の過去の類似感情を呼び覚まして芝居に再現させるという方法がある。たとえば飼い犬が死んだときのことを思い出しながら、祖母が死んだときの芝居をしたりするのだ。自分が実生活で泣いたり怒ったりしたことを思いだして演技をする、そうすると迫真の演技となり観客の共感を得ることができる。ところが呼び覚ましたリアルな感情が濃密であればあるほど、心が当時の錯乱した思いに掻き乱されてしまう。その当時の感覚に今の現実がかき乱されてしまうことがあるのだ」

恋人のアスカと結婚式を挙げたのは、結婚式場のモデルのアルバイトとしてでした。しかし母の祐希とは違った結婚生活が自分には送れるのではないかという希望がツバサの胸に躍ります。

「ハッピーな人はもっと更にどんどんハッピーになっていってるというのに、どうして決断をしないんだろう。そんなにボンヤリできるほど人生は長くはないはずなのに。たくさん愛しあって、たくさん楽しんで、たくさんわかちあって、たくさん感動して、たくさん自分を謳歌して、たくさん自分を向上させなきゃならないのに。ハッピーな人達はそういうことを、同じ時間の中でどんどん積み重ねていっているのに、なんでわざわざ大切な時間を暗いもので覆うかな」

アスカに恋をしているのは確かでしたが、すべてを受け入れることができません。かつてアスカは不倫の恋をしていて、その体験が今の自分をつくったと感じています。それに対してツバサの母は不倫の恋の果てに、みずから命を絶ってしまったのです。

「そのときは望んでいないことが起きて思うようにいかずとても悲しんでいても、大きな流れの中では、それはそうなるべきことがらであって、結果的にはよい方向への布石だったりすることがある。そのとき自分が必死にその結果に反するものを望んでも、事態に否決されて、どんどん大きな力に自分が流されているなあと感じるときがあるんだ」

ツバサは幼いころから愛読していたミナトセイイチロウの作品の影響で、独特のロマンの世界をもっていました。そのロマンのゆえに劇団の主宰者キリヤに認められ、芝居の脚本をまかされることになります。自分に人を感動させることができる何かがあるのか、ツバサは思い悩みます。同時に友人のミカコと一緒に、インターネット・サイバーショップを立ち上げます。ブツを売るのではなくロマンを売るというコンセプトです。

「楽しい、うれしい、といった人間の明るい感情を掘り起こして、その「先」に到達させてあげるんだ。その到達を手伝う仕事なんだよ。やりがいのあることじゃないか」

惚れているけれど、受け入れられないアスカ。素直になれるけれど、惚れていないミカコ。三角関係にツバサはどう決着をつけるのでしょうか。アスカは劇団をやめて、精神科医になろうと勉強をしていました。心療内科の手法をツバサとの関係にも持ち込んで、すべてのトラウマを話して、ちゃんと向き合ってくれと希望してきます。自分の不倫は人生を決めた圧倒的な出来事だと認識しているのに、ツバサの母の不倫、自殺については、分類・整理して心療内科の一症例として片付けようとするアスカの態度にツバサは苛立ちます。つねに自分を無力と感じさせられるつきあいでした。人と人との相性について、ツバサは考えつづけます。そんな中、恋人のアスカはツバサのもとを去っていきました。

「離れたくない。離れたくない。何もかもが消えて、叫びだけが残った。離れたくない。その叫びだけが残った。全身が叫びそのものになる。おれは叫びだ」

劇団の主宰者であるキリヤに呼び出されて、離婚話を聞かされます。不倫の子として父を知らずに育ったツバサは、キリヤの妻マリアの不倫の話しに、自分の生い立ちを重ねます。

「どんな喜びも苦難も、どんなに緻密に予測、計算しても思いもかけない事態へと流れていく。喜びも未知、苦しみも未知、でも冒険に向かう同行者がワクワクしてくれたら、おれも楽しく足どりも軽くなるけれど、未知なる苦難、苦境のことばかり思案して不安がり警戒されてしまったら、なんだかおれまでその冒険に向かうよろこびや楽しさを見失ってしまいそうになる……冒険でなければ博打といってもいい。愛は博打だ。人生も」

ツバサの母は心を病んで自殺してしまっていました。

「私にとって愛とは、一緒に歩んでいってほしいという欲があるかないか」

ツバサはミカコから思いを寄せられます。しかし「結婚が誰を幸せにしただろうか?」とツバサは感じています。

「不倫って感情を使いまわしができるから。こっちで足りないものをあっちで、あっちで満たされないものをこっちで補うというカラクリだから、判断が狂うんだよね。それが不倫マジックのタネあかし」

「愛する人とともに歩んでいくことでひろがっていく自分の中の可能性って、決してひとりでは辿りつけない境地だと思うの。守る人がいるうれしさ、守られている安心感、自信。妥協することの意味、共同生活のぶつかり合い、でも逆にそれを楽しもうという姿勢、つかず離れずに……それを一つ屋根の下で行う楽しさ。全く違う人間同士が一緒に人生を作っていく面白味。束縛し合わないで時間を共有したい……けれどこうしたことも相手が同じように思っていないと実現できない」

尊敬する作家、ミナトセイイチロウの影響を受けてツバサは劇団で上演する脚本を書きあげましたが、芝居は失敗してしまいました。引退するキリヤから一人の友人を紹介されます。なんとその友人はミナトでした。そこにアスカが妊娠したという情報が伝わってきました。それは誰の子なのでしょうか? 真実は藪の中。証言が食い違います。誰かが嘘をついているはずです。認識しているツバサ自信が狂っていなければ、の話しですが……。

「妻のことが信頼できない。そうなったら『事実』は関係ないんだ」

そう言ったキリヤの言葉を思い出し、ツバサは真実は何かではなく、自分が何を信じるのか、を選びます。アスカのお腹の中の子は、昔の自分だと感じていました。死に際のミナトからツバサは病院に呼び出されます。そして途中までしか書いていない最後の原稿を託されます。ミナトの最後の小説を舞台上にアレンジしたものをツバサは上演します。客席にはミナトが、アスカが、ミカコが見てくれていました。生きることへの恋を書き上げた舞台は成功し、ツバサはミナトセイイチロウの後を継ぐことを決意します。ミナトから最後の作品の続きを書くように頼まれて、ツバサは地獄のような断崖絶壁の山に向かいます。

「舞台は変えよう。ミナトの小説からは魂だけを引き継ぎ、おれの故郷を舞台に独自の世界を描こう。自分の原風景を描いてみよう。目をそむけ続けてきた始まりの物語のことを。その原風景からしか、おれの本当の心の叫びは表現できない」

そこでミナトの作品がツバサの母と自分の故郷のことを書いていると悟り、自分のすべてを込めて作品を引きついて書き上げようとするのでした。

「おまえにその跡を引き継ぐ資格があるのか? 「ある」自分の中にその力があることをはっきりと感じていた。それはおれがあの人の息子だからだ。おれにはおれだけの何かを込めることができる。父の遺産のその上に」

そこにミカコから真相を告げる手紙が届いたのでした。

「それは言葉として聞いただけではその本当の意味を知ることができないこと。体験し、自分をひとつひとつ積み上げ、愛においても人生においても成功した人でないとわからない法則」

「私は、助言されたんだよ。その男性をあなたが絶対に逃したくなかったら、とにかくその男の言う通りにしなさいって。一切反論は許さない。とにかくあなたが「わかる」まで、その男の言う通りに動きなさいって。その男がいい男であればあるほどそうしなさいって。私は反論したんだ。『そんなことできない。そんなの女は男の奴隷じゃないか』って」

× × × × × ×