ウォールデン『森の生活』とは?

元祖ミニマリストといえるヘンリー・デビット・ソローがボストン近くのウォールデン湖のほとりに、自分で建てた小屋に住み、自給自足の生活を試みる、というドキュメンタリータッチの随筆が『森の生活』です。

『森の生活』は文明批判の書でもあります。またサラリーマン生活、小市民生活へのアンチテーゼです。現代のFIREムーブメントの先駆けだともいえるでしょう。季節労働者、フリーアルバイターのバイブルだといってもいいかもしれません。一種のサバイバル本ともいえます。

サバイバルといえば『ロビンソン・クルーソー』ですが1719年出版。『森の生活』は1854年です。『ロビンソン漂流記の方』が古いのですね。

人生を「買う」という行為だけで終わらせないために。『ロビンソン・クルーソー』

ウォールデン『森の生活』の内容、あらすじ、書評、感想

生まれ落ちるなり墓を掘り始めるとはどういうわけなのか?

→ 働いても働いてもお金持ちにはなれない。あげく生涯働きつづけなければならない。この生き方に疑問をもたない人は『森の生活』を読む必要はありません。

農場を相続したために、かえって不幸になっている人。

→ 精神が全て。モノは何も持っていない方がいい。というのがソローの基本的な考え方です。

不滅の魂を持っているはずの人間があくせく働き重荷に押しつぶされそうになっている。

人体の大部分はいずれ土に鋤き込まれ肥料にされてしまう。悩むことはない。おまえがやり残したことをおまえの責任に帰する者はいないのだから。

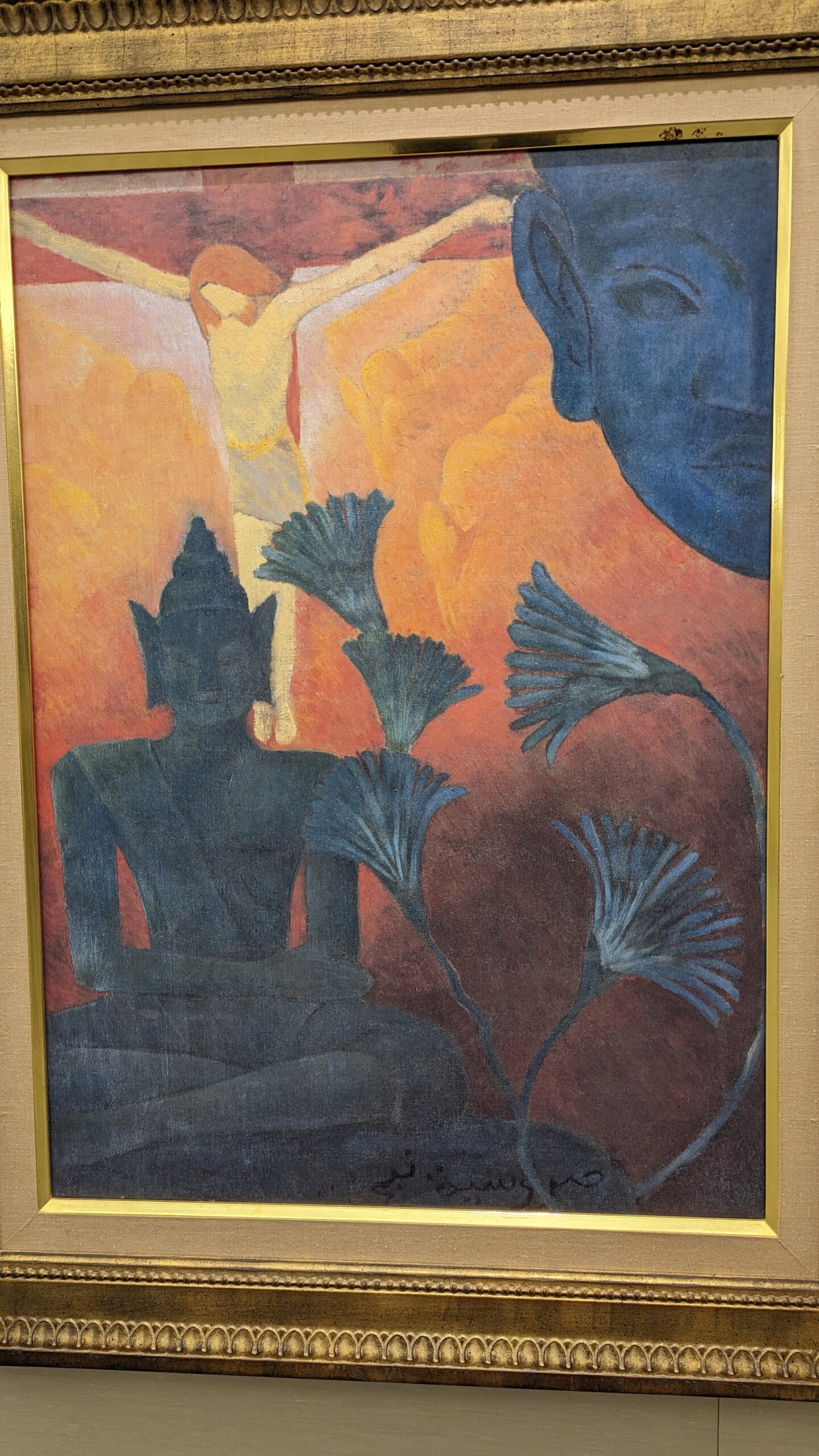

→ キリスト教で「神の似姿」とされた人間の生活は牛馬にひとしいものでした。

重労働にわずらわされて、人生の素晴らしい果実を摘み取ることができないでいる。働きづめの人間は毎日を心から誠実に生きる暇などもたない。

自分自身を奴隷にしている。人間の神性のことなどよくも口に出せたものだ。この男の最高の任務は馬にまぐさをやり、水を飲ませることなのだ。運送で得られる利益にくらべれば自分の運命などどうなろうと構わないのである。この男のどこが神々しくて不滅だというのか?

歴史、詩、神話、これほど有益な読み物を私は知らない。

原始的な辺境生活。人間の第一目的は何か。生活の本当の必要物や手段は何か。それを手に入れるにはどうしたらよいか。時代の進歩も人間生活の根本原則にはほとんど影響をあたえていない。

多少の名誉、そういうものにはいっさい耳を貸すな。一身上の問題ではあまりくよくよしないようにし、むしろ本気で別のことに感心を振り向けることにしたい。生き方はいくらでもある。

→ 思想家、作家として立ちたいと願っても、なかなかそれだけで飯が食えるものではありません。飯が食えなければ思索と執筆の生活もすぐに終わりになってしまいます。そこでソローは生活一式をすべて自給自足してみようと思ったというわけです。

生きていくことは、肉体の熱を維持していくこと

人間の必需品は、食べ物、ねぐら、衣服、燃料。寝床は夜の衣服のようなものだ。

体内温度の維持。食物は燃料。動物の生命とは動物の熱のこと。食物は内部の火を絶やさないための燃料。ねぐらと衣服は熱を保持するのに役立つ。

人間の体にとって一番大切なことは、暖をとること、体内に生命の熱を保つことである。

わずかな費用で手に入るものばかり。厚手の上着を五ドルで買えば五年間はもつ。

樽の哲学者。キュニコス学派の哲学と類似する生き方、考え方

自発的貧困。賢者たちは、貧しい人々以上に質素で乏しい生活を送ってきた。

つまらない労働から解放されて休暇が始まったいまこそ、人生の冒険に乗り出すときである。

→ お金のために働いて時間を無駄にするよりも、本当にやりたいことをやろう、というのがソロー哲学です。

まさに今この瞬間に立とう。刻一刻をたいせつに生き、それを記録しておこう。

執筆の仕事を妨げられるのは、情けないというよりは、ばかげているように思われた。

多くの人間は大きくて贅沢な箱の借り賃(家賃)を支払うために死ぬ思いをしている。

→ 『Dr.stone』というアニメでも、家賃に人生を搾取される若者が、既存のエスタブリッシュメントに対して反乱をするという描写があります。ただ生きていくためだけにすべての時間を資本家に奉仕していきていかなければならないとすれば、それは奴隷と同じです。

一番外側の衣服(家)のために、テント村をまるごと買えるほどの高い家賃を毎年納め、おかげで一生涯貧乏暮らしをしている。生涯の半分以上を費やしてからでないと、自分のテントを手に入れることはできないわけである。かせぎの三分の一は家屋の費用に消えてしまう。こんな条件、はたして賢明だといえるだろうか。

文明人が生涯の大半をもっぱら生活必需品と慰安物を得るためにのみ費やすのだとしたら、なぜ文明人は未開人よりも立派な家に住まなくてはならないのだろうか?

隣人たちと同じような家を自分も持たないとならないと思いこんだために、一生、しなくてもいいはずの貧乏暮らしを強いられている。

ときにはいまもっているよりも少ないもので満足できるようにつとめてみたらどうだろうか。

この世の仮住まいで暮らす。

最高の芸術作品とはこうした状態から自己を解放しようとする人間の戦いの表現。

地下室。人間はむらのない湿度を求めて大地に穴を掘る。家屋とは今でも巣穴の入り口になる玄関のようなものだ。

小さな新聞の切れ端がイリアスにも劣らないよろこびをあたえてくれた。

分業。他の人が私の代わりにものを考えてくれるかもしれないが、だからといって私が自分でものを考えるのをやめた方がいいということにはならないだろう。

現在支払っている家賃の一年分にも満たない金額で、一生涯暮らせる家を入手できることがわかった。

終始一貫して、人生を真剣に生きるべきだ。人間がしなくてはならないあらゆる労働から計画的に逃れることによって、ひたすら待ち望んでいた余暇と引き籠りの生活を手に入れる。

→ 「自立して」「仕事をやめる」この発想は現在のファイア・ムーブメントそのものです。だからこそソローの『森の生活』は不滅の書として今も読み継がれているのです。

FIRE! 隠居の本質は仕事を辞めることではなく、人間関係の位置を占めることを望まないということ

いちばん速いのは徒歩の旅行者だ。電車賃を労働して稼いでいる時間に、歩いて先に到達することができるから。人生の最良の時期を金儲けに費やす人々。人生の価値が最低となる老年期にやっと旅にでることができるが、そのころには元気も意欲もすっかり失せているだろう。

→ 歩くことが最強、最速。私も同意します。

すぐさま屋根裏部屋へあがって詩人の生活をはじめるべきだったのだ。

土地測量、大工仕事、日雇い仕事など指の数ほどの職業でお金を稼ぐ。

→ 正規職員よりも日雇い労働者の方がいいとソローははっきりと断言しています。夢があるならば、その夢が仕事内容と違っているならば。

FIRE早期退職。「自分が死ぬ」前提でないと仕事はやめられない。

必要な農作業はすべて夏の間に、いわば片手間でやれる。人間はウシやウマのようにつながれていなくてもよい。

私の食べ物はライ麦、トウモロコシ、ジャガイモ、米、豚肉、糖蜜、塩そして飲み物は水であった。必要な食料を手に入れるには信じがたいほどわずかな労力で足りる。動物と同じ程度の簡単な食事で人間は健康と体力を維持できる。

自給自足生活なんて無理。スーパーマーケットのない場所で、人はどうやって生きていけるのであろうか?

トウモロコシを臼でひけば、米や豚肉はなくても暮らせることがわかった。食べ物に関する限り、取引や交換は一切しないですんだ。

自分で作った穀物を家畜にくれてやり、少なくともそれ以上に健康にいいわけではない小麦粉をもっと高い値段で店から買っている。

家具など屋根裏部屋からいくらでももらってくることができる。家具を持つのはありったけの罠をベルトにくくりつけるようなものだ。こういうものを手に入れれば入れるほどひとはかえって貧しくなる。持ち物にくびきでつながれ、狭き門に家具がひっかかって動けなくなってしまう。

→ 現代のミニマリストに通じる考え方です。だからこそソローの『森の生活』は不滅の書として今も読み継がれているのです。

商売を手掛けて見たこともあるが軌道に乗せるには十年もかかる。それに対して一年間に六週間働けば生活費を全部まかなえることを知った。

労働それ自体を愛しているなら、自分の身柄を買い戻し、自由の証書を手に入れるまで働くことだ。

死ぬ権利とは何かに命を賭ける権利のこと。死ぬ自由がなければ人間の他の自由は死んでしまう。

日雇い仕事こそ独立性の高い職業。雇い主は始終経営に腐心しなければならない。日雇い仕事は労働後は自分の好きなことに没頭できる。自分自身の生き方を発見し、それを貫くという。

この地上で身を養っていくことは気晴らしに過ぎない。労働はスポーツと同じようなものだ。

ひとりで旅立つ者は今日にでも出発できるが、ポケットに為替手形が必要なものは準備が整うまで待たねばならず、出発までにはずいぶん時間がかかるものである。

現在の瞬間を仕事のために犠牲にしたくはない。

ソローが望むのは思索と読書と執筆の生活

居ながらにして精神の世界を駆け巡ること。

古典とは記録された人間の思想の中でもっとも気高いもの。それはいまも滅びずに残っている唯一の神託。ホメロスやアイスキュロス。

小説のはじまりは「怒り」。詩聖ホメロス『イリアス』は軍功帳。神話。文学

本物の書物を本物の精神で読むことは気高い修練。精神の集中を要求する。

自分を理解してくれるあらゆる時代のあらゆる人々にむかって語りかける。

書物は世界の秘蔵された富。遺産。

われわれは育ちが悪く、生活が卑しく、無学なのだ。知性が日刊紙のコラム以上に高くは舞い上がれないのである。

× × × × × ×

主人公ツバサは小劇団の役者です。

「演技のメソッドとして、自分の過去の類似感情を呼び覚まして芝居に再現させるという方法がある。たとえば飼い犬が死んだときのことを思い出しながら、祖母が死んだときの芝居をしたりするのだ。自分が実生活で泣いたり怒ったりしたことを思いだして演技をする、そうすると迫真の演技となり観客の共感を得ることができる。ところが呼び覚ましたリアルな感情が濃密であればあるほど、心が当時の錯乱した思いに掻き乱されてしまう。その当時の感覚に今の現実がかき乱されてしまうことがあるのだ」

恋人のアスカと結婚式を挙げたのは、結婚式場のモデルのアルバイトとしてでした。しかし母の祐希とは違った結婚生活が自分には送れるのではないかという希望がツバサの胸に躍ります。

「ハッピーな人はもっと更にどんどんハッピーになっていってるというのに、どうして決断をしないんだろう。そんなにボンヤリできるほど人生は長くはないはずなのに。たくさん愛しあって、たくさん楽しんで、たくさんわかちあって、たくさん感動して、たくさん自分を謳歌して、たくさん自分を向上させなきゃならないのに。ハッピーな人達はそういうことを、同じ時間の中でどんどん積み重ねていっているのに、なんでわざわざ大切な時間を暗いもので覆うかな」

アスカに恋をしているのは確かでしたが、すべてを受け入れることができません。かつてアスカは不倫の恋をしていて、その体験が今の自分をつくったと感じています。それに対してツバサの母は不倫の恋の果てに、みずから命を絶ってしまったのです。

「そのときは望んでいないことが起きて思うようにいかずとても悲しんでいても、大きな流れの中では、それはそうなるべきことがらであって、結果的にはよい方向への布石だったりすることがある。そのとき自分が必死にその結果に反するものを望んでも、事態に否決されて、どんどん大きな力に自分が流されているなあと感じるときがあるんだ」

ツバサは幼いころから愛読していたミナトセイイチロウの作品の影響で、独特のロマンの世界をもっていました。そのロマンのゆえに劇団の主宰者キリヤに認められ、芝居の脚本をまかされることになります。自分に人を感動させることができる何かがあるのか、ツバサは思い悩みます。同時に友人のミカコと一緒に、インターネット・サイバーショップを立ち上げます。ブツを売るのではなくロマンを売るというコンセプトです。

「楽しい、うれしい、といった人間の明るい感情を掘り起こして、その「先」に到達させてあげるんだ。その到達を手伝う仕事なんだよ。やりがいのあることじゃないか」

惚れているけれど、受け入れられないアスカ。素直になれるけれど、惚れていないミカコ。三角関係にツバサはどう決着をつけるのでしょうか。アスカは劇団をやめて、精神科医になろうと勉強をしていました。心療内科の手法をツバサとの関係にも持ち込んで、すべてのトラウマを話して、ちゃんと向き合ってくれと希望してきます。自分の不倫は人生を決めた圧倒的な出来事だと認識しているのに、ツバサの母の不倫、自殺については、分類・整理して心療内科の一症例として片付けようとするアスカの態度にツバサは苛立ちます。つねに自分を無力と感じさせられるつきあいでした。人と人との相性について、ツバサは考えつづけます。そんな中、恋人のアスカはツバサのもとを去っていきました。

「離れたくない。離れたくない。何もかもが消えて、叫びだけが残った。離れたくない。その叫びだけが残った。全身が叫びそのものになる。おれは叫びだ」

劇団の主宰者であるキリヤに呼び出されて、離婚話を聞かされます。不倫の子として父を知らずに育ったツバサは、キリヤの妻マリアの不倫の話しに、自分の生い立ちを重ねます。

「どんな喜びも苦難も、どんなに緻密に予測、計算しても思いもかけない事態へと流れていく。喜びも未知、苦しみも未知、でも冒険に向かう同行者がワクワクしてくれたら、おれも楽しく足どりも軽くなるけれど、未知なる苦難、苦境のことばかり思案して不安がり警戒されてしまったら、なんだかおれまでその冒険に向かうよろこびや楽しさを見失ってしまいそうになる……冒険でなければ博打といってもいい。愛は博打だ。人生も」

ツバサの母は心を病んで自殺してしまっていました。

「私にとって愛とは、一緒に歩んでいってほしいという欲があるかないか」

ツバサはミカコから思いを寄せられます。しかし「結婚が誰を幸せにしただろうか?」とツバサは感じています。

「不倫って感情を使いまわしができるから。こっちで足りないものをあっちで、あっちで満たされないものをこっちで補うというカラクリだから、判断が狂うんだよね。それが不倫マジックのタネあかし」

「愛する人とともに歩んでいくことでひろがっていく自分の中の可能性って、決してひとりでは辿りつけない境地だと思うの。守る人がいるうれしさ、守られている安心感、自信。妥協することの意味、共同生活のぶつかり合い、でも逆にそれを楽しもうという姿勢、つかず離れずに……それを一つ屋根の下で行う楽しさ。全く違う人間同士が一緒に人生を作っていく面白味。束縛し合わないで時間を共有したい……けれどこうしたことも相手が同じように思っていないと実現できない」

尊敬する作家、ミナトセイイチロウの影響を受けてツバサは劇団で上演する脚本を書きあげましたが、芝居は失敗してしまいました。引退するキリヤから一人の友人を紹介されます。なんとその友人はミナトでした。そこにアスカが妊娠したという情報が伝わってきました。それは誰の子なのでしょうか? 真実は藪の中。証言が食い違います。誰かが嘘をついているはずです。認識しているツバサ自信が狂っていなければ、の話しですが……。

「妻のことが信頼できない。そうなったら『事実』は関係ないんだ」

そう言ったキリヤの言葉を思い出し、ツバサは真実は何かではなく、自分が何を信じるのか、を選びます。アスカのお腹の中の子は、昔の自分だと感じていました。死に際のミナトからツバサは病院に呼び出されます。そして途中までしか書いていない最後の原稿を託されます。ミナトの最後の小説を舞台上にアレンジしたものをツバサは上演します。客席にはミナトが、アスカが、ミカコが見てくれていました。生きることへの恋を書き上げた舞台は成功し、ツバサはミナトセイイチロウの後を継ぐことを決意します。ミナトから最後の作品の続きを書くように頼まれて、ツバサは地獄のような断崖絶壁の山に向かいます。

「舞台は変えよう。ミナトの小説からは魂だけを引き継ぎ、おれの故郷を舞台に独自の世界を描こう。自分の原風景を描いてみよう。目をそむけ続けてきた始まりの物語のことを。その原風景からしか、おれの本当の心の叫びは表現できない」

そこでミナトの作品がツバサの母と自分の故郷のことを書いていると悟り、自分のすべてを込めて作品を引きついて書き上げようとするのでした。

「おまえにその跡を引き継ぐ資格があるのか? 「ある」自分の中にその力があることをはっきりと感じていた。それはおれがあの人の息子だからだ。おれにはおれだけの何かを込めることができる。父の遺産のその上に」

そこにミカコから真相を告げる手紙が届いたのでした。

「それは言葉として聞いただけではその本当の意味を知ることができないこと。体験し、自分をひとつひとつ積み上げ、愛においても人生においても成功した人でないとわからない法則」

「私は、助言されたんだよ。その男性をあなたが絶対に逃したくなかったら、とにかくその男の言う通りにしなさいって。一切反論は許さない。とにかくあなたが「わかる」まで、その男の言う通りに動きなさいって。その男がいい男であればあるほどそうしなさいって。私は反論したんだ。『そんなことできない。そんなの女は男の奴隷じゃないか』って」

× × × × × ×

「氷点下で生きるということ」とは真逆の「森の生活」

『森の生活』は文庫で上下に分かれています。ウォールデン湖畔に小屋を建てて住むにいたった理由、哲学を述べる上巻はソローの生活哲学を語っているのでひじょうに読みごたえがあります。

それに対して下巻は、実際の「森の生活」を描いていて、それはそれで興味深いのですが、どちらが面白いかと言えば圧倒的に前半部分の方が私の興味をそそります。

私が今さら『森の生活』を読み返して書評にしたためたのは、Amazonプライムビデオで『氷点下で生きるということ』というアラスカ自給自足生活のドキュメンタリーを観ていて『森の生活』を思い出したからです。

携帯用ソーラーバッテリーを日常的に使う場合。注意点と費用対効果

実際の生活を描いた部分は、小説よりも動画で見た方が臨場感が勝ります。その部分は小説では動画にかないません。

ロシアの軍事ブロガーって何者だ? なんでブログにそんなに影響力があるのか。

自給自足生活を知るという意味では「氷点下で生きるということ」の方が「森の生活」よりもずっと興味をそそります。

「自給自足生活を送る」という意味で、「氷点下で生きるということ」は現代の「森の生活」だと感じました。同じものと思って「森の生活」を読み返したのですが、ふたつはまったく別のものでした。

「氷点下で生きるということ」の登場人物たちは、勤勉でひたすら働いています。狩りをして、獲物を捌いて、食料を干して、水を確保して、薪を割って……と忙しいのです。

それに対して、ソローはそもそも執筆と思索の時間がほしくて森の生活をはじめているので、忙しく作業するということがありません。労働で忙しいということを嫌悪しています。

「氷点下で生きるということ」の登場人物は生きるために常に働いており、その働くことが生きることに直結しています。生活することそのものがよろこびとなっていて、生き抜くことがサバイバルゲームのように楽しいものとなっています。一日の労働を終えた彼らは満足して薪で沸かしたお風呂に入ってぐっすりと眠るだけです。

ソローはそういう生活をこう評しました。この男の最高の任務は馬にまぐさをやり、水を飲ませることなのだ。運送で得られる利益にくらべれば自分の運命などどうなろうと構わないのである。この男のどこが神々しくて不滅だというのか? 人間の神性のことなどよくも口に出せたものだ。

そんなふうに批判しています。「氷点下で生きるということ」は同じように自給自足生活なので似たように見えますが、まったく別なのです。質素な生活、自給自足というキーワードは同じでも、実際にはぜんぜん違うのです。

ソローの森の生活が望んでいるのは、読書と思索と執筆の生活です。精神世界の充実こそが大切で、そのために時間に重きが置かれています。くだらない労働はできるだけしない方がよしとされていて、簡素な生活はどちらも同じですが、精神世界の充実度は比較になりません。

『森の生活』を選ぶか。『氷点下で生きるということ』を選ぶか

同じ自給自足でもまったく違う『森の生活』と『氷点下で生きるということ』。どちらが面白いと感じるかは人によるでしょう。サバイバル生活の方が楽しそうと思う人もいるでしょうし、読書や執筆の生活の方が望む生活だと感じる人もいるでしょう。

え? おまえはどうなんだって?

読書やブログ執筆が趣味で著作も出版しているおまえ(私)はもちろんソローの生活の方がおもしろそうでおすすめだっていうんだろう?

いいえ、そうじゃありません。私が面白そうと感じているのは「氷点下で生きるということ」の方です。

はっきりいうとわたしはソローの生活はすでに手に入れています。もう達成済みなのです。

【FIREムーブメント】エブリデイ・クリスマスは難しくても、エブリデイ・サンデーは簡単に達成できる。

「肉体宣言」をしたとおり、生きがいは精神的なものよりも、肉体を使って感じたものの方が大きいというのが私の哲学です。

法悦境とか、瞑想とか、脳内アルファー波とか、彼岸の天国とかよりも、寒い時のお風呂とか、暑いときの水シャワーとか、マラソンの後の食事とか、セックスと睡眠などの方が、ずっと生きている実感が大きいというのが私の哲学であり肉体宣言なのでした。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

× × × × × ×

どんなレースに出ても自分よりも速くて強いランナーがいます。それが市民ランナーの現実です。勝てないのになお走るのはなぜでしょうか? どうせいつか死んでしまうからといって、今すぐに生きることを諦めるわけにはいきません。未完成で勝負して、未完成で引退して、未完成のまま死んでいくのが人生ではありませんか? あなたはどうして走るのですか?

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×

すなわち「氷点下でいきるということ」の生活の方が私を魅了するのです。もちろん実際にやるのと、作品として面白いかどうかというのはまったく別の話しですけれど。