翻訳ロシア文学は人名を統一したらどうだ?

『ドクトル・ジバゴ』タイトルだけは知っていました。そして一切の事前情報なしに図書館で本を借りました。そしたらあまりに分厚い本が来てびっくりしました(笑)。

図書館で予約した本を借りるときに困ったこと。「厚い」「古い」「旧字体」!!!

ロシア文学だったのも知りませんでした。ロシア革命を背景にした物語だということも。

なぜジバゴはラーラと別れたのか?

なぜアンチーポフは自殺したのか?

ここではそれを中心に語ります。それと……ロシヤ文学の和訳! 主人公の名前を統一せいよ! 読みにくいわ!!

わざわざ呼び方を変えても、読者を混乱させるだけ

ロシアでは、相手に呼びかける「言い方」でその人物のあいだの親密感がわかる、といわれています。

だから原作のロシア語小説で、キャラクターの呼び方をいろいろ変えて呼ぶことは、二人の関係性を暗示しており、重要なのだそうです。

しかしわたしたち日本人は、その関係性がわかりません。どっちが親密なのかわかりません。

たとえばわたしはアリクラハルトですが、ハルと呼ばれるのと、ハルちゃん、アリ、アリハルと呼ばれるのと、誰といちばん親しいのでしょうか?

たとえば本作の主人公はもちろんジバゴ先生ですが、ジバゴと呼ばれたり、ユーラと呼ばれたり、ユーリーと呼ばれたりします。主人公ひとりだけならまだしもですが、この調子で二十人の登場人物が六十通りの呼び方で呼ばれるので、誰のことだかすぐにわからなくなってしまうのです。

原作の味も重要でしょうが、日本語訳ではキャラクター名は統一した方がいいと思います。すくなくともかなり読みやすくなります。

研究者にとっては呼びかけ方が重要で、たいていの翻訳者はロシア文学研究者(作家ではない)なので、そこには非常にこだわりがあるんでしょうが、一般読者からすると読みにくくて仕方がありません。

わざわざ呼び方を変えられても日本の読者には肝心のふたりの親密度合がまるでわかりません。読者を混乱させるだけではないでしょうか?

アントニーナがトーニャと呼ばれ、ラリーサがラーラと呼ばれるのはギリギリわかるとしても、ジバゴが突然ユーラと呼ばれると、別人かと思います。

一人の人物が三通り以上の言い方で呼ばれることは、あまりにも読書に負担をかけます。

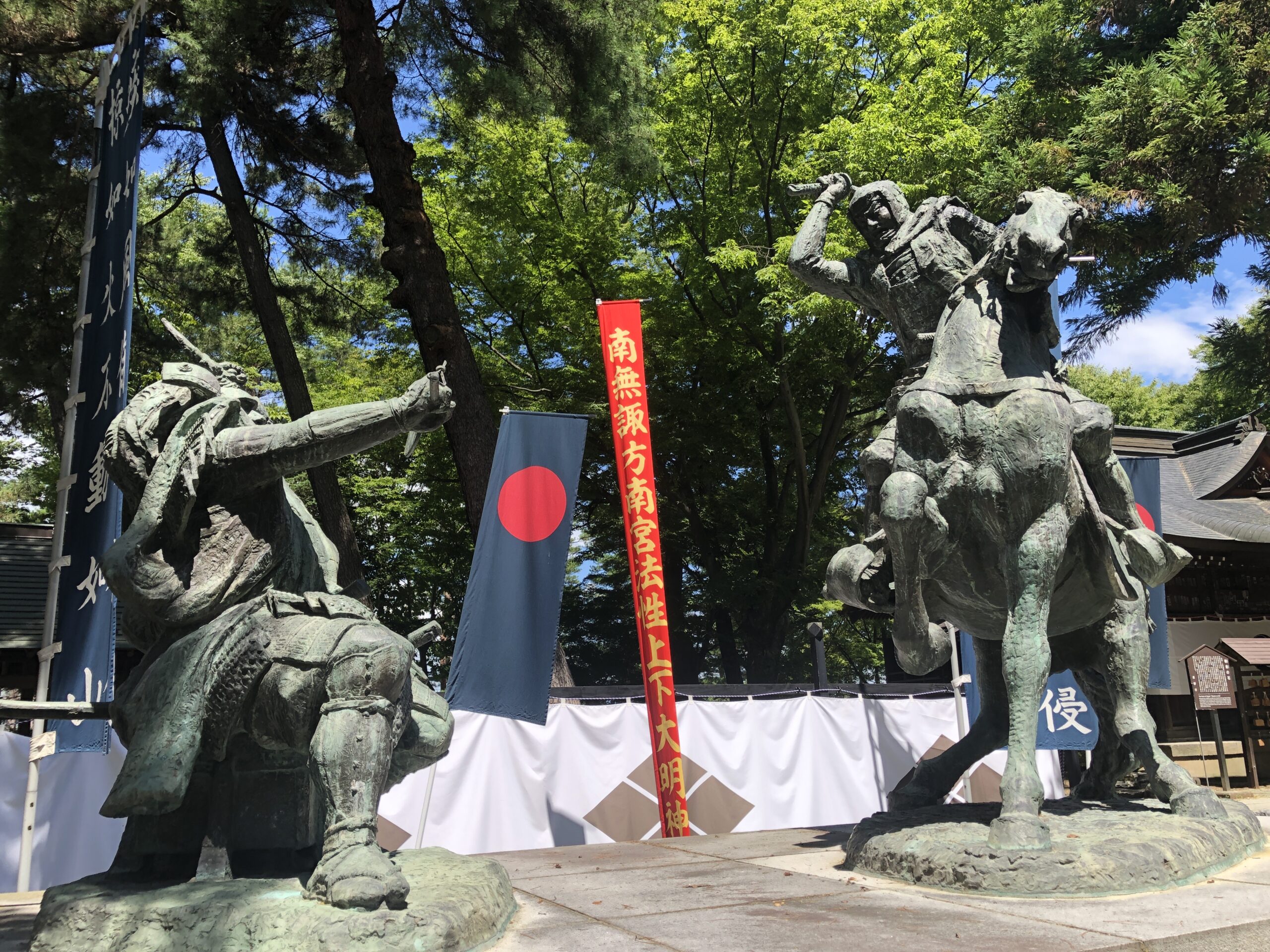

もはやエンターテイメントとはいえないレベル。アンタ誰? 上杉謙信です。

ときどき日本の歴史小説などで、長尾虎千代、長尾景虎、上杉正虎、上杉輝虎、のことを、ぜんぶ「謙信」で統一している読みやすい本がありますが、あの感覚です。

主人公の謙信ひとりだけならまだいいのですが、周囲の人物も改名していますので、戦国時代の名まえを時代時代でリアルに追及されたら、たまったものじゃありません。

全員がこの調子でやられるととても読めません。作品がぐちゃぐちゃになります。もはやエンターテイメントとはいえないでしょう。

このブログでもユーリとか、ユーラとか、いろいろないい方で呼ばれるドクトル・ジバゴのことはジバゴと統一して呼びます。

そうすりゃどれだけわかりやすくなるか。

これはドストエフスキー作品などでも同じことが言えます。

ロシア文学の翻訳者さんよ、ちょっと考えて!!!

『ドクトル・ジヴァゴ』のあらすじ

正直に言うと『ドクトル・ジバゴ』のあらすじはたいしたものではありません。ロシアの革命期に、主人公ジバゴがラーラという女性を愛し、すれ違うというだけの話しです。ただこの「ロシア革命」というところが読者の興味をそそるところなのです。もしも作品背景のロシア革命がなかったならば、ドクトルジバゴという作品はとても凡庸な作品になっていたことでしょう。

正直に言うと『ドクトル・ジバゴ』のあらすじはたいしたものではありません。ロシアの革命期に、主人公ジバゴがラーラという女性を愛し、すれ違うというだけの話しです。ただこの「ロシア革命」というところが読者の興味をそそるところなのです。もしも作品背景のロシア革命がなかったならば、ドクトルジバゴという作品はとても凡庸な作品になっていたことでしょう。

古今東西、自分の利益のために政変、革命を起こそうとした人はたくさんいますが、全体の利益のために革命を起こそうとしたのはロシアの革命がはじめてでした。結果は無残な失敗に終わりましたが、新しい世界を夢見てそれに人生を賭けた人たちがいました。かつてこの地球上にそういうひとつのムーブメント、お祭りがあったのです。

とくに日露戦争から第一次世界大戦、戦争に疲弊した貧しい労働者たちが、ツァーリを倒して自分たちの社会主義国家を作ろうと革命を起こすところは、ロシア人の可能性を感じずにはいられません。

たとえば現在、ロシア・ウクライナ戦争が進行中です。私は自分の著書『軍事ブロガーとロシア・ウクライナ戦争』の中で、フランスやロシアが国土をアメリカに売ったような領土売買という手段はいまだに有効だと述べました。買戻し特約を付けた領土売買で、最大多数が納得できる形で終戦に導けるんじゃないかと提言しています。買えないなら力で奪うしかありませんが、買えるならお金でほしい土地を買えばいいのです。現実にかつてロシアはアラスカをアメリカに売っています。フランスはルイジアナ州を、メキシコはアリゾナ州を、スペインはフロリダあたりをアメリカに売っているのです。アメリカは戦争せずに国土をお金で買いました。売買というのはこの社会のベースです。もちろん領土と領土の物々交換という手もありますが、物々交換よりも金銭売買のほうが洗練された手ではないでしょうか。

ロシア・ウクライナ戦争のいい和平案を世界中の誰も思いつくことができないのは、ロシア・ウクライナ双方にメンツがあるからです。どちらかの顔を立てると、どちらかの顔を潰すことになるからです。でも商取引ならメンツをつぶすことにはなりません。金銭取引は対等だからです。戦争に負けたらメンツ丸つぶれですが、少々高い買い物をしたとしてもメンツはつぶれません。

そしてこれは私の著作には書けなかったことですが、実はこの戦争が最大多数が納得できる形で終わることができるのは、ロシアに政変、革命が起きた時ではないかと言われています。第一次世界大戦の時のようにロシアに政変が起こって戦場から兵士が撤退し、ロシアは新しい国に生まれ変わる。ロシア人にとってもウクライナ人にとっても最大限納得できる終戦のカタチだと思います。

その可能性があるのかないのか、当時と今は何が違うのか。そう言った目で『ドクトル・ジバゴ』を読んでみるのも面白いでしょう。

ボリース・パステルナーク『ドクトル・ジヴァゴ』の魅力・あらすじ・解説・考察その1

芸術は怯むことなく死について思索し、それによって怯むことなく生を創り出してきた。

もし生活の些事、具体的な仕事や心配事がなかったら、彼は気が狂っているところだった。

われわれはこの現代に何もしないで生きようと思ってのことなのだ。そしてなんとかしてかつての祖父の森や工場の機械、財産の処分に加わろうということなのだ。

ロシアにおける所有財産の歴史は終わったのだ。すでに過去の前世代で蓄財の欲望とは決別したのだ。

彼のすべての行動に見えていたその才能は、模倣の才能であった。

わたしが囚われの身であることに対して、家族から、息子から、家から、仕事から、わたしを解放したということに対して、あなたにまだ感謝しろとでも言うのですか。

ドクトル・ジバゴは医者であり、エスタブリッシュメントです。だからこの共産革命には反対の立場をとっています。だから本書はノーベル文学賞を受賞しているにもかかわらず、ソ連では長らく発禁でした。

どうか沈黙してわたしをそっとしておいてください。わたしにはただただぐっすり眠る権利があるのです。

おお、トーニャよ、わたしのあわれな乙女よ。きみは生きているのか?

こめんなさい、兄弟たち、罪をゆるしてください。二度としません。破滅させないでください。殺さないでください。ぼくは生きたい。死ぬには若すぎる。ああ……お母さん、お母さん、ぼくはおしまいだよ。

しかしがっかりするな。歴史がすべてを明らかにしてくれよう。子孫たちが彼らの悪行を公開の広場で杭に縛り付けて曝してくれるだろう。われわれは世界革命の夜明けに、理想の殉教者として死んでいく。精神の革命万歳。全世界の国家廃絶主義万歳。

もし彼がいま森の仲間から去ろうものなら、銃殺された者たちと同じ運命が待っていた。

いつまでも飢えているくらいなら死んだ方がましだ。敵の手にかかるよりは森の獣に食われた方がましだ。

不具になった男はまだ息をしていた。右腕と左足が切断されていた。恐ろしい血まみれの肉塊になって切断された片腕と片足が彼の背中にくくりつけられ、それに板切れがついていて、赤軍部隊の残虐行為に対する仕返しであると書かれていた。

市中はうめきばかりだ。生きた人間を鉄なべで煮ている。生きた人間から靭帯を切っている。おかまいなしにニワトリを殺すのと同じだ。あるものは吊るし首、ある者は銃殺、ある者は尋問。鞭打ちし、傷に塩をすりこみ、熱湯をかける。

自分が死んだら身内の運命がどうなるかというたえざる恐怖が彼の中で途方もなく肥大した。彼は、彼らをこの先の苦しみから逃れさせ、自分自身の苦しみを減らすために、思い余った末に自ら彼らに手をかけた。妻と三人の子供を剃刀のようにもっとも鋭い斧で切り殺した。最愛の息子に木彫りの人形を掘ってやった斧だった。

夜明けに彼は恐水病にかかって狂った動物が自分自身から逃れるようにキャンプから姿を消した。

反乱者の銃殺、パルィフの妻子殺し、血まみれの打つ殴るの暴力や殺人、白軍と赤軍の蛮行は残忍さを競い合い、相互に報復を増大させていた。血で吐き気がし、血は喉元までこみ上げ、目は血で腫れあがった。

彼の背負い袋には黒パンの食い残しの耳と、ラードの塊がひとつだけだった。

人は人にとってオオカミである。旅人は旅人を見ると方向を変え、鉢合わせすると自分が殺されないために相手を殺した。特殊な例では人肉食いが発生した。動物の獣性が効力をあらわした。人間は洞窟時代の歴史以前の夢をみていた。

千篇一律の繰り返しが行われていることに眩暈がした。これらの見出しはいったいいつの年のものだったのだ?

闇屋たちに銃殺にいたるテロルの厳しい手段をとらないかぎりは飢餓からの救いはないだろう。——なんといううらやましい盲判断だろう。もう久しく穀物はないというのに、どんな穀物の話しをしているのだ? それはもはや存在していないというのに。

きみは今もまだ彼をとても愛しているのだね。だってわたしは彼に嫁いだ身だもの。彼とくらべたら私など無に等しいわ。それがわたしの罪。

ぼくは気が狂うほど、われを忘れて、限りなく、きみを愛している。

どうしてラーラを愛したのか?

ジバゴが人妻ラーラを愛するようになるのが唐突に感じました。あれほど家族思いだったジバゴがなぜ?

もともとラーラに憧れていた部分はありましたが、彼女に恋するようになったのは、一緒に過ごす時間が長くなってしまったのが、最大の原因だったようです。

あるときは医者と看護婦として。あるときは貧しい共産革命からの避難者として。

力をあわせなければ、生きのびられないような過酷な状況でした。力をあわせて生きていこうとする中で、恋に発展します。

しかしジバゴはトーニャとの家庭のことを捨て去ろうとまではしません。それは後段に明らかとなります。

ボリース・パステルナーク『ドクトル・ジヴァゴ』の魅力・あらすじ・解説・考察その2

社会全体の革命と社会改変とともに無に帰してしまったわ。あらゆる日常生活がひっくり返され破壊されたの。

残されたのはただ一つ、心の優しさなの。そしてわたしたちはこの消え去った奇跡を記念するために、いま呼吸し、愛し、泣き、そして互いに支えあい、互いに寄り添っているの。

ドクトルの部屋には人が住みつき、家財はきれいになくなっていた。

ヴァーシャは頻繁にドクトルを批判するようになった。関係は損なわれた。ついに彼らは絶交し、別れた。ジバゴは移ってきてからは医師の仕事をやめ、不潔でむさくるしい人に一変し、知人に会うこともやめ、困窮し始めた。

あんたがうまくいかなかったのは何もわたしのせいじゃありませんよ。自分の責任ですな。シベリアくんだりまで逃げ出し、あの危険な時期にお屋敷を捨てるべきじゃなかったんです。身から出た錆だね。

われわれの圧倒的多数は、良心をたえずゆがめ、それがシステム化されることを要求されている。来る日も来る日も、感じていることと反対の自分を現わしていて健康に影響がないはずがない。愛していないものを弁護し、自分に不幸をもたらすものをよろこんでいるのだから。

流刑のついてのきみの話し。きみがそこで成長し、流刑がきみを再教育したという話しは聞くに堪えなかった。これはまるで馬が、自分は馬場で一人調教したというようなものだ。

きみほどの人間が無益に滅びるなんて恥ずべきことだ。

生きることはつまり常に懸命になって前に向かって、最高のものに向かって、完璧に向かって進むことであり、それを達成することだ。

ジバゴの失踪。民警に届け出るわけにはいかなかった。現在の考え方からするととうてい模範的な市民とはいわれない人間のことを当局に想い起させないためだった。

突然、体の内部に未曽有のとりかえしのつかない痛みを感じ、何かが体の中で壊れ、万事休すだということを感じた。

雪の中で別れた。あなたはわたしに良かれと思って精いっぱいしたのよね。でもそのときから何もかもが悪くなり始めた。

悲しみと苦しみで心の平安がなかった。

ラーラは外出し、二度と帰ってこなかった。路上で逮捕されたに違いなかった。彼女は死んだか、あるいは強制収容所のひとつで消息がたえた。

なぜラーラと別れたのか?

ラーラは好きでもない、かつて殺そうとしたこともあった、自分の操を奪った相手であるコマロフスキーにあずけられて、騙されたかたちでジバゴと別離をむかえます。なんで?

ラーラの命・生活も、ジバゴの命・生活も両方守られるという、おいしい提案を蹴る理由がよくわかりませんでした。そんなにラーラがパーシャを恋しがっている描写もなく、明らかに嫌がっているというのに。

ジバゴから見ても、人妻を口説いた倫理観でもなさそうですし、もとの家庭にそれほど戻ろうとしていたわけでもない。芝居風に大袈裟にラーラとの永遠の別離を悲しむのですが、そんなに好きなら、もうすっかり疎遠になっているトーニャ家族を捨てて、ラーラと一緒になればいいのに。

そう思いません? ラーラもすっかりその気になっているというのに。なぜ愛するラーラと、彼女を騙すようにして別れたのか、わたしには正直、よくわかりませんでした。まあ、それがすんなりわかるようでは謎がなく、文学的な深みもないのかもしれませんが。

私だったらあのような行動はぜったいにとりません。別れた後、ラーラは幸福になるならともかく、不幸になります。それは葬儀で彼女自身がそう告白しています。

ジバゴが元妻のところに死ぬ気で帰るならともかく、新しい女とのあいだに二児をもうけています。だったらラーラと過ごせばよかったんじゃないですかね。それが正しい判断なのではないでしょうか。

歪んでしまったものの心は、歪んでいないものにはわからない。これはそういうことなのでしょうか。

なぜアンチーポフは自殺したのか?

これがもうひとつのwhyでした。なんで自殺しちゃうのよ?

自分から捨てたラーラといい仲になったジバゴを嫉妬しながら、翌日、パーシャ・アンチーポフは自殺してしまいます。もう逃げきれないと観念したからかしら?

自分の人生は失敗だったと絶望したからでしょうか?

そのように想像することはできますが、はっきりとした自殺の理由がわかりませんでした。まあ、それがすんなりわかるようでは謎がなく、文学的な深みもないのかもしれませんが。

歪んでしまったものの心は、歪んでいないものにはわからない。これはそういうことなのでしょうか。

こうして疑問だけが心の中で延々と繰り返される。『ドクトル・ジヴァゴ』はそんな作品でした。