このページでは、日本脚本家連盟で作劇術を学んだこともある、物書きのはしくれが「物語のあらすじを紹介することについて」の考え方をまとめたページです。

ネタバレだからといって物語のあらすじを紹介することをタブー視する人がいますが、あらすじを紹介したことで物語の価値はまったく損なわれないばかりか、むしろ新しい読者層を獲得するばかりで、むしろどんどん紹介するべきだ、というのが私の考えです。

書評に対する基本スタンス

本ブログでは書評をじゃんじゃん書いていきたいと思っています。とくに文学作品については、読書へと誘うイントロダクションとしてガイド的な稿を充実させていきたいと思っています。

私はものごとを単純化するのが得意です。それは人に「簡潔に」「要点を」紹介できるということです。大切なことが何なのか、はっきりと言うことができるということです。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

× × × × × ×

どんなレースに出ても自分よりも速くて強いランナーがいます。それが市民ランナーの現実です。勝てないのになお走るのはなぜでしょうか? どうせいつか死んでしまうからといって、今すぐに生きることを諦めるわけにはいきません。未完成で勝負して、未完成で引退して、未完成のまま死んでいくのが人生ではありませんか? あなたはどうして走るのですか?

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×

たとえば『アトムのジェット走法』や『踵落としを効果的に決める・走法』のように、独特の表現力によって、初心者に大切なことを、わかりやすく理解してもらえるようにできるということです。

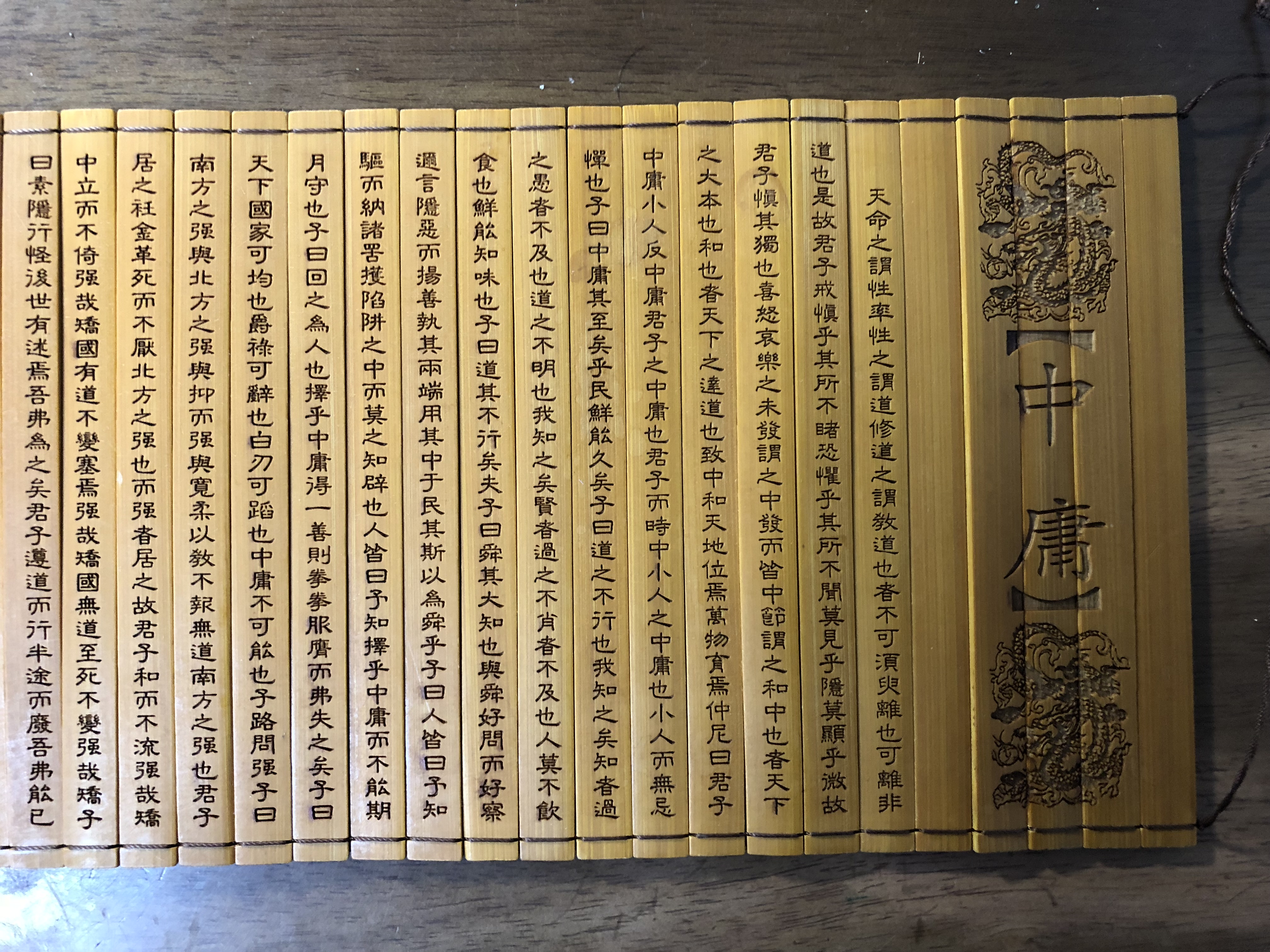

文学作品ではあらすじを紹介することをおそれません。ネットの世界では「ネタばれ」としてタブー視されることもあるストーリー紹介であるが、私のあらすじ紹介に関する基本的なスタンスを以下に表明しておきたいと思います。

あらすじは地図のようなもの

さて、往々にしてわかりにくく、冗漫で、刺激の少ない文学作品を、刺激を求めてさすらう若者が読むためには、どうすればいいでしょうか。そこで登場するのが「あらすじ」です。

文学作品は物語的な面白さ(スリル・サスペンス)なんかまるで追求していない場合もあります。それよりも「こころ(心象風景)」を追求している場合が多いでしょう。桃太郎が鬼を退治したというストーリーそのものではなくて、桃太郎が鬼を斬ったときにどんな感情がよぎったのか、とか、桃から生まれたことの自己のアイデンティティ不在をどう解消したのかとか、そういうことが文学作品の核心であることが多いものです。それがないから『桃太郎』は文学ではなく、昔話の範疇なのです。

おそらく名作と呼ばれる作品ほど人間の深淵を描いていることでしょう。同じ恋でも、恋人の幸せのために身を引く恋もあれば、破滅に向かう恋もあります。文学者は言葉の達人、表現の名人です。文学にはあなたが感じたけれどうまく言葉にできなかった思いが表現されているはずです。

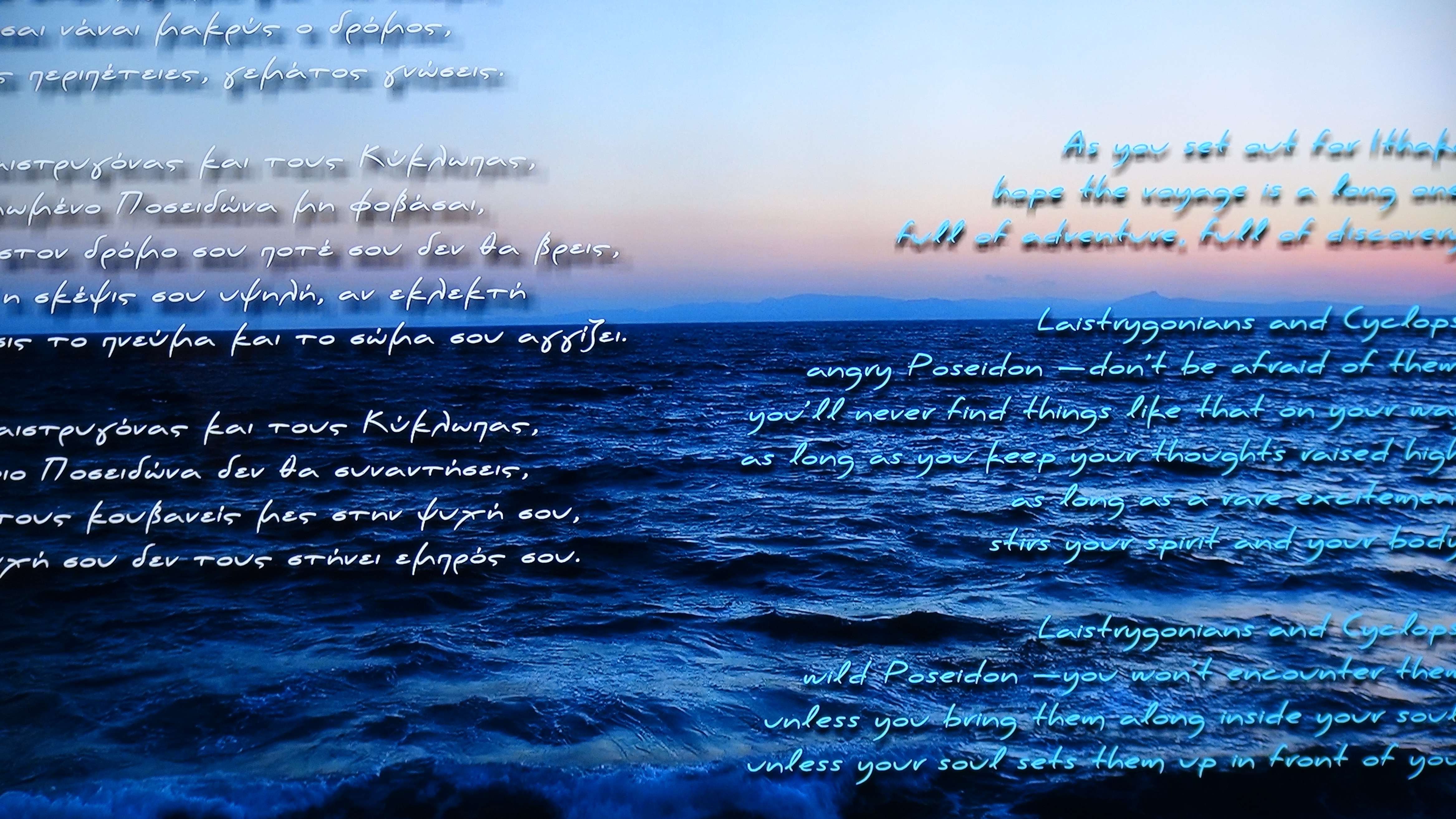

それと出会うのが読書という旅のよろこびでもあります。

文学作品の核心を知るには、詳細(ディテイル)を読むしかありません。あらすじは文学の理解を助けこそすれ邪魔しないのです。「あらすじ」を最初に読んで大きな流れを頭に入れれば、自分が全体の中でどこにいるのかわかります。あらすじは地図のようなものです。

葛藤を感じている最中なのか、葛藤と格闘しているところなのか、葛藤を解消しようとするクライマックスを読んでいるのか。全体の中で自分がどこにいるか把握していれば、道に迷うこともありません。

あらすじで把握したその場所、状況の中で、作者が何を訴えようとしているのか。どんな技巧を発揮しているのか。それを追求することが、読書という冒険、旅になります。

読書の面白さはディテールにある。あらすじに本当の味はない

文学にはあなたが気づけなかった感情が描かれていて、それを発見し、それに触発されることもあるでしょう。その淵源の感情を追体験することも文学の目的のひとつです。

だから、あらすじには文学の本当の味はないのです。私はそう思っています。

旅先の市場や路上や安宿街を歩くことと、地図を眺めることは全然違います。

読書という冒険のおもしろさはディテイルにこそあるのです。

読書することで、自分を知ることができる。

あらすじで把握した状況の中で表現されている「作者の思い」と感じた「あなたの思い」が違っていれば、それが「あなたの個性」です。同じ状況でも、作者とは目の付け所が違うかもしれない。胸をよぎる感情が違うかもしれない。それが「あなた」なのです。読書することで、自分を知ることができます。

あらすじを読んで面白そうと思ったら、実際に照会している作品を手に取って読んでみてください。ガイドブックを読むだけでなく、実際の、本当の旅をしてください。

そのためのイントロダクション・ガイダンスが、私の書評にできたらいいな、と思っています。

※本は電子書籍がおすすめです。