登山というのはものすごく長時間の連続有酸素運動です。だから山に登るとダイエットできるのではないか、というのがよくある発想です。

ダイエットを目的とした登山というのはありえるでしょうか。わたしは経験から「ない」ような気がします。

下山すると「背中がたくましくなっている」ことってありませんか? なぜか顔がアンパンマンみたいにパンパンになっている。ということが。なんであれだけ死ぬ思いをして山に登ったのに(しかもつらい思いをして下ったのに)下山すると全体的にパンパンになっているのか。

体重計に乗ってみると2㎏ほど体重が増えていたりします。あんなに厳しい登山をしてきたのに、なんで体重が増えているんだろう……。謎現象です。このページでは、この謎現象について解説します。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

× × × × × ×

どんなレースに出ても自分よりも速くて強いランナーがいます。それが市民ランナーの現実です。勝てないのになお走るのはなぜでしょうか? どうせいつか死んでしまうからといって、今すぐに生きることを諦めるわけにはいきません。未完成で勝負して、未完成で引退して、未完成のまま死んでいくのが人生ではありませんか? あなたはどうして走るのですか?

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×

そもそも体脂肪はそう簡単に減らない

そもそも体脂肪はそう簡単に減りません。脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪があるのですが、わかりやすいので皮下脂肪をイメージしてください。皮下脂肪というのは、体表に一枚ベロンと貼りついた運動するためには何の役にも立たない「まとわりついている」ブヨブヨしたアレです。体温を保持するとか、衝撃に対し緩衝材になるとか、まったくの無駄なやつではないのですが、登山で登頂する運動に際しては、基本的に体を重たくする邪魔者です。

脂肪はエネルギー貯蔵庫でもありますので、8時間ぐらい連続運動するのはザラの登山の運動エネルギーとしてジャンジャン消費されてくれれば、エネルギーは賄えるし、山頂が近づくにつれてどんどん体が軽くなって運動が楽になって言うことなしなのですが……そう簡単な話しではありません。

ずっと飢えに苦しめられてきた人間は、いざという時のために、生き残るためのエネルギーを蓄えておく方向に進化してきました。それが脂肪細胞だといわれています。

脂肪は飢餓に備えているためにそう簡単に消費しつくせるものでもないのです。いざというときに生き残るためのエネルギーがそう簡単に消費されつくされては、サバイバル機能がちゃんと働いているとはいえません。

人体のカロリーの備蓄と消費を貯金や支出としてとらえてみましょう。

脂肪1kgはおよそ7000kcalのエネルギーを貯蔵しています。これが貯金残高になります。おにぎり一個が約200kcalです。脂肪1kgはおにぎり35個分のエネルギー備蓄があることになります。脂肪が2キロあるとすればおにぎり70個分のエネルギーを身体に備蓄していることになります。

それに対して支出はカロリーの消費ですが、運動による消費だけでなく、体温の維持や、内臓を働かせることにもカロリーを消費しています。運動と意識しない日常生活たとえば通勤したり、掃除をしたりで、いちいちカロリーを使います。一般に生きているだけで一日当たりおよそ1800~2500kcalが消費されます。これは年齢、性別、人によって違います。

登山の運動強度は斜度・荷物によって違うので一概にいえませんが、多めに一時間600kcal消費するとして8時間登山をしても4800kcalの消費しかありません。到底脂肪1kg7000kcalには届きません。つまりいくら厳しい登山だからといって、それで痩せるのは無理なのです。

そして山小屋にたどり着くと、山上でのメシのうまいこと……白米をたんまり盛りつけてくれますよね。長時間の登山で身体が飢餓状態になっていますので、いつもよりたくさん食べてしまいます。しかしそれでもおにぎり3個分も食べればいいところだと思います。おにぎり3個で600kcalいつもより超過してカロリー摂取していますが、だからといって体重が2㎏も増えてアンパンマンみたいなむくんだ顔になることの説明にはなっていません。

登山では、人によっては朝の5時から10時間以上歩くのだってザラです。しかしエネルギーの収支バランスが減だからといって、わずか2,3日の登山で脂肪が消えてなくなるということは夢なのです。きつい運動をし続けたように錯覚しますが、カロリーのうえからは、たいした運動ではないのです。むしろ精神的にきつかったというのが正解でしょう。

「むくんだアンパンマン」の正体、それは水です。正確には「カーボローディングと水」ということになります。

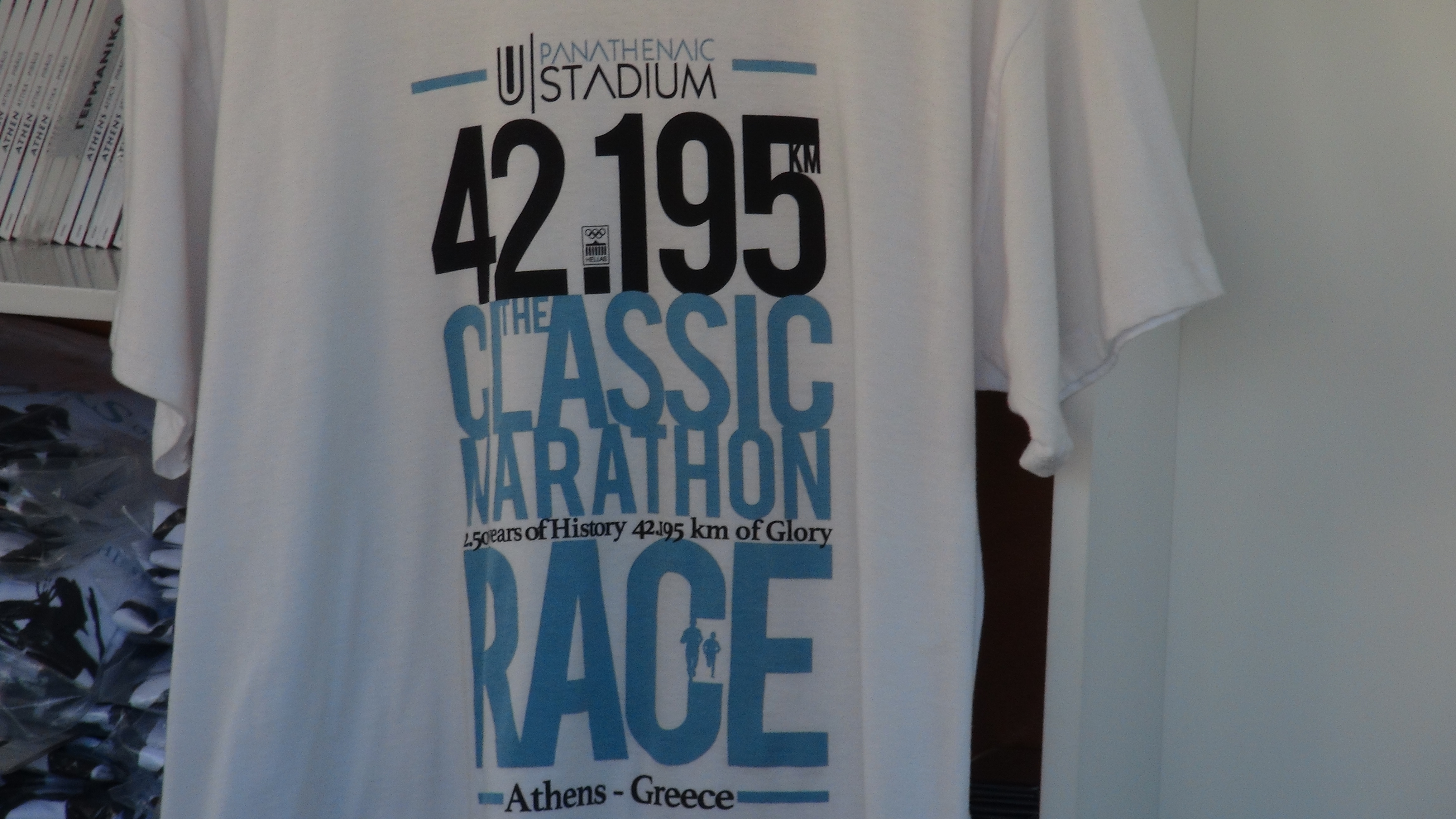

このカーボローディングはマラソンランナーにはなじみの言葉なのですが、登頂を競争するわけではない登山家にはあまりなじみのない言葉かもしれませんね。

カーボローディング(グリコーゲンローディング)のしくみ

飢渇した状態で栄養をあたえると、いつも以上にため込む、というサバイバル装置が人間には付いています。カラカラに喉が渇いた時に水を飲むと必要以上に飲んでしまうような状態です。

そのサバイバル装置を利用して、運動エネルギーを戦略的に身体にため込む方法をカーボローディング(グリコーゲンローディング)といいます。マラソンランナーが本番レース前に使うテクニックです。

カーボとは炭水化物、ローディングとは積み込むの意味です。炭水化物を体に蓄える仕組みのことをいいます。

登山は飢渇感がすごいですからね。筋肉の使用カロリーとしてはランニングの方が上かもしれませんが、肉体の飢渇感は登山の方がはるかにまさります。転倒したら死んでしまうような稜線上の場所もあります。足元も一定ではありません。いちいち注意深く確認しなければなりません。そういう時間がずっと続きます。

すると脳ミソが弾けます。肉体が野生に目覚めたような飢渇感が登山にはあります。サバイバル本能が覚醒すると、当然ながら、飢餓に備える太古のシステムが作動します。つまりエネルギーの飢渇した肉体に栄養を貯めこもうとするのです。

登山では、本人が意識しなくてもカーボローディングが勝手に行われているのです。

水をためこんでいるだけ。

登山で2㎏体脂肪が増えたとすると14000kcalもエネルギーを備蓄することになります。おにぎり70個分です。いくら山小屋のメシがうまいからってそんなには食べていません。せいぜいおにぎり3個分ぐらいでしょ? 体重を増やし、顔をアンパンマンにしている元凶は、脂肪細胞ではないのです。原因は意識しないでおこなわれているナチュラルなカーボローディングなのです。

またカーボローディングは同時に水もため込むことがわかっています。炭水化物の3倍の水を同時にためこむそうです。

つまり下山して体重が増えてアンパンマンになる原因は、ナチュラルなカーボローディングで水分が過剰に蓄積している状態ということです。顔がむくんで、背中が大きくなる原因は「水」です。

たしかに水ならば数リットル飲んでいます。ヤマセン(山専用水筒)では足りません。

ハードな登山では途中で何度も水を補給していることでしょう。そいつがまるっと下山後の体重増になっているのです。

登山でダイエットはありえない

人間には「飢渇状態だと蓄える」システムが備わっているため、登山のような飢渇状態が長く続く運動をすると、意図せずナチュラルなカーボローディングが発動してしまうことを解説しました。

私は登山でダイエットはありえないと思います。日本で最初にエベレストに登頂した植村直己さんもコロコロ太っていましたしね。

ダイエットするなら、軽い筋トレとかジョギングしたほうがいいと思いますよ。

登山にはダイエットじゃない「他の何か」を求めて行くのが正解だと思います。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

× × × × × ×

どんなレースに出ても自分よりも速くて強いランナーがいます。それが市民ランナーの現実です。勝てないのになお走るのはなぜでしょうか? どうせいつか死んでしまうからといって、今すぐに生きることを諦めるわけにはいきません。未完成で勝負して、未完成で引退して、未完成のまま死んでいくのが人生ではありませんか? あなたはどうして走るのですか?

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×