ギア比の魔法とは、ストライド走法のこと

「ランナーはピッチ走法で走るべきなのか、ストライド走法で走るべきなのか」この永遠のテーマについて、本書『市民ランナーという走り方』では結論をだそうと思います。

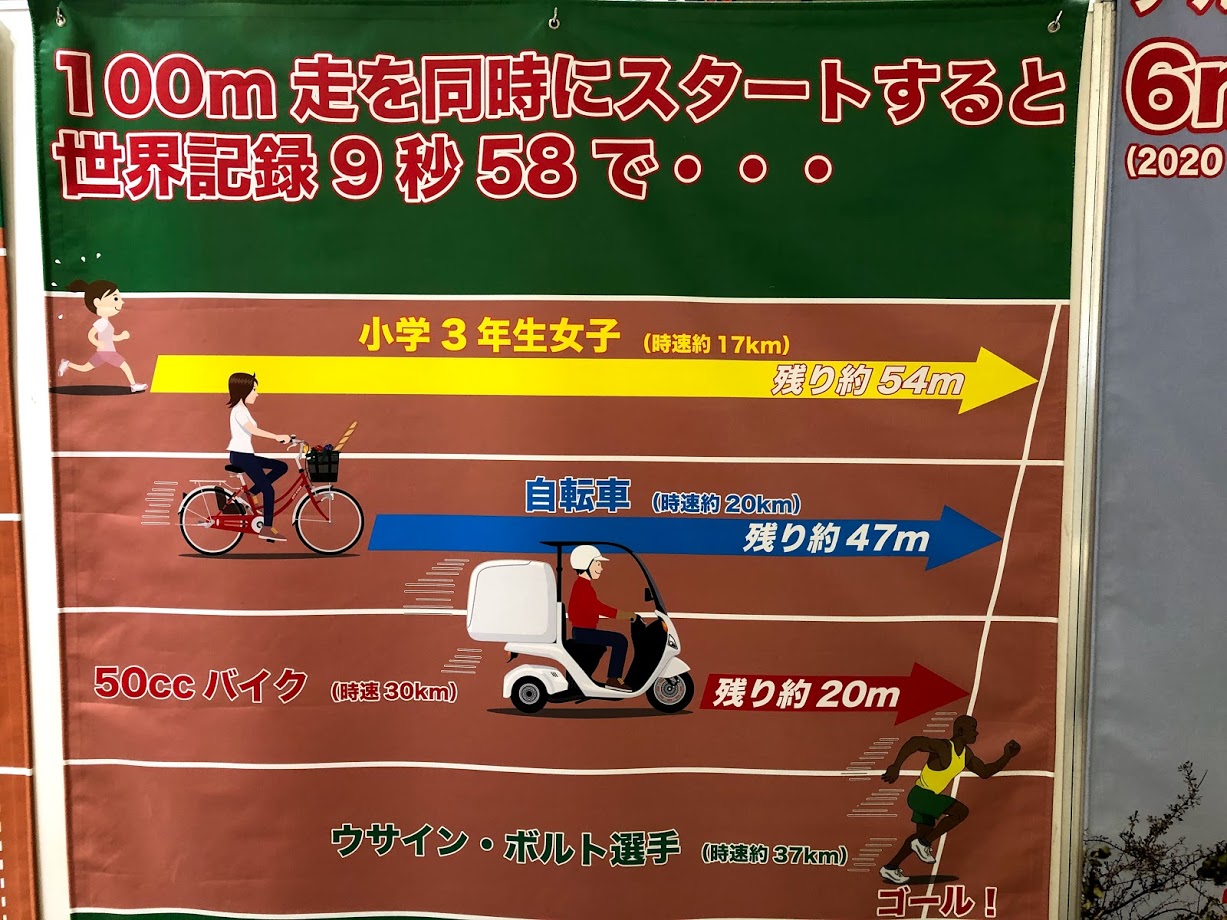

私は競技用自転車(ロードバイク)に乗ります。そしてロードバイクに乗ればマラソン世界記録を軽く打ち破ることができます。それどころか人類最速ウサイン・ボルトよりも速く走れます。どうしてただの市民ランナーにこんな離れ業ができるのかわかりますか?

自転車のペダルを必死に回したからではありません(ケイデンス=ピッチを上げたからではない)。秘密は自転車のギア比にあります。ペダルを一回転するとギア比によって自転車のホイールは数回転もします。ホイールの数回転分のストライドをワンピッチで稼いだのと同じことなのです。

このギア比の魔法こそが、ただの市民ランナーがウサイン・ボルトよりも速く走れる秘密の答えです。ロードバイクが速く走れるのは圧倒的なストライドをもっているからです。ローディー(ロードバイク乗り)のケイデンス(ピッチ)が凄いからではありません。

ランニングはピッチではなくストライドを意識して走るべきだと私は考えています。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

× × × × × ×

どんなレースに出ても自分よりも速くて強いランナーがいます。それが市民ランナーの現実です。勝てないのになお走るのはなぜでしょうか? どうせいつか死んでしまうからといって、今すぐに生きることを諦めるわけにはいきません。未完成で勝負して、未完成で引退して、未完成のまま死んでいくのが人生ではありませんか? あなたはどうして走るのですか?

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×

※※※YouTube動画はじめました※※※

書籍『市民ランナーという走り方(マラソンサブスリー・グランドスラム養成講座)』の内容をYouTubeにて公開しています。言葉のイメージ喚起力でランニングフォームを最適化して、同じ練習量でも速く走れるようになるランニング新メソッドについて解説しています。

『マラソンの走り方・サブスリー養成講座』

気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。

速いから苦しくない=宙に浮くから苦しくない

初マラソンでホノルルマラソンを走った時、ツアーバスでマラソンコースの視察に行きました。自分もランナーだという現地ツアーガイドが言ったことをよく覚えています。

「速いマラソンランナーよりも遅いランナーを尊敬します。なぜなら速いランナーは苦しい時間が短くて済むけれど、遅いランナーは長い時間苦痛に耐えているから」そう言いました。なかなか面白い考え方だと思います。

所詮は世界記録なんて出せない人間が、それぞれの限界に挑んでギリギリのところで走っています。遅い人の方が、苦しむ時間が長い。それは確かだと思います。

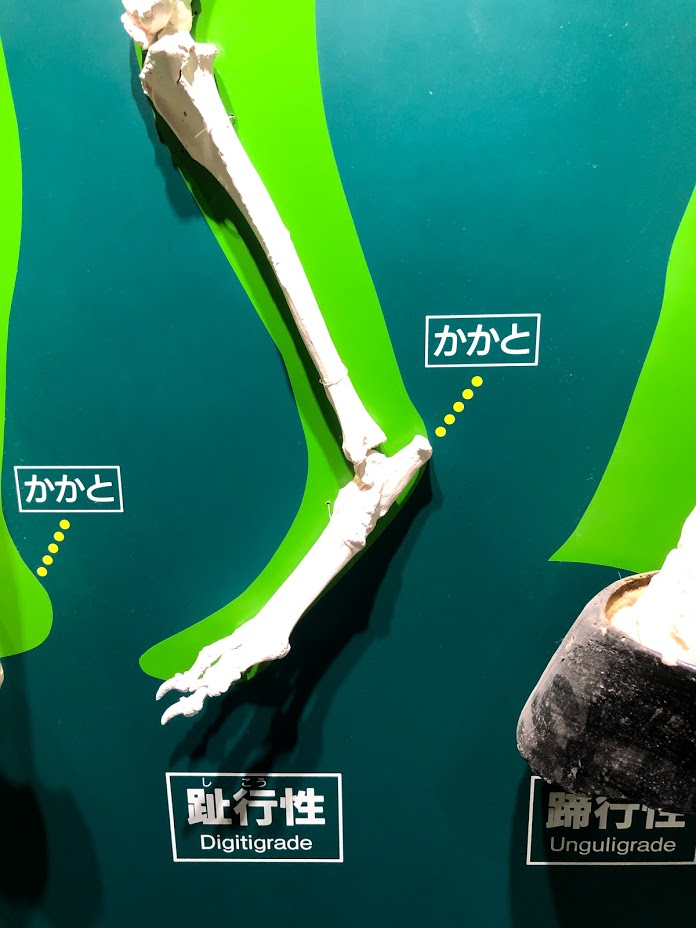

ランニングは宙に浮いて移動するものです。速い人ほど宙に浮いています。遅い人ほど地面と格闘しています。遅い人の方が辛いというのは、心理的にも物理的にも正しいのです。

このページでは、その苦しむ時間を最大に短くするための根本的な原理である「市民ランナーはピッチ走法よりもストライド走法を選べ」ということについて述べています。

私はロードバイクに乗れば大迫傑どころかウサイン・ボルトよりも速く走れます。ピッチのおかげではありません。ギア比によるストライドのおかげです。一流の選手を育てた著名なプロコーチがピッチ走法をすすめていたとしても、市民ランナーのあなたはストライド走法を意識してください。

プロコーチの理論には、世界の超一流と戦う人たちならではの「落とし穴」があるから、です。

楽だから速く走れる。キツイから時間がかかってしまう。

4時間台で走っていた頃も、2時間台で走っていた頃も、ゴール後半の苦しさに変わりはありませんでした。遅かろうが速かろうが、その時々の限界まで苦しい。その時間に長く耐えているのはたしかに遅い方のランナーです。

むしろ楽だから速く走れて、苦しいからこそ遅くて時間がかかったのです。

「自分に打ち勝った人」「克己した人」はむしろ遅いランナーかもしれません。わたくしアリクラハルトのサブスリー養成講座「サブスリーフォーム」とは「 宙に浮く感覚を重視します」。

ジャンプしない走りなんて、走りじゃない。

このフォームで走ると、瞬間瞬間の苦しさが違います。宙に浮いているんですから「楽」なのです。

ぜったいに蹴っ飛ばすことのできないアスファルトの地面を蹴り続けているよりも(ピッチ走法)、フワッと宙に浮いてしまった方が楽に決まっています(ストライド走法)。

だから私はストライド走法を推奨しているのです。『走行スピードはストライド次第、走行距離はピッチで伸ばすことができる』と私は考えています。

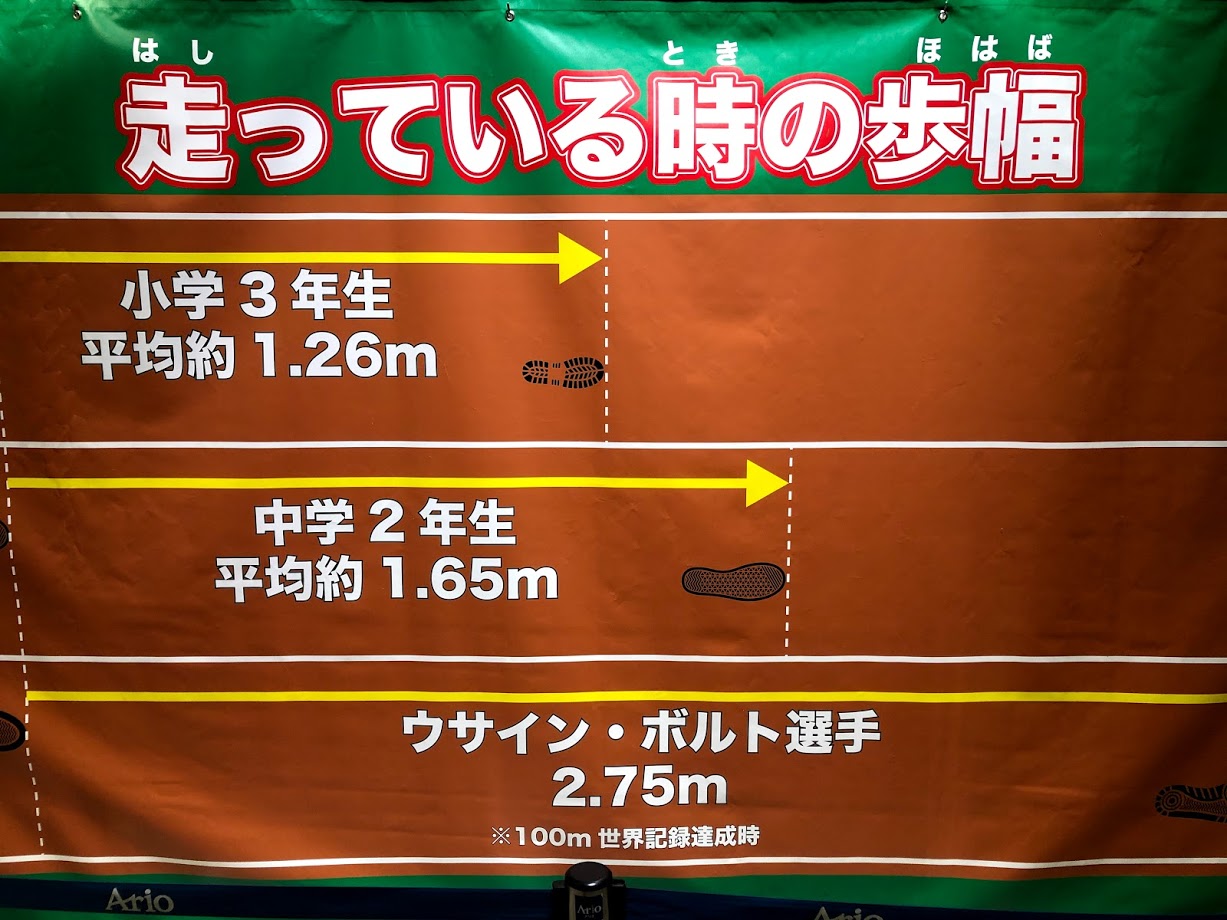

そもそも一流選手ほどピッチ数が多くて、市民ランナーほどピッチ数が少ないというのは典型的な「先入観」です。実は市民ランナーもオリンピック選手も、ピッチリズムはそんなに変わりません。マラソンのテレビ中継で三拍子でカウントしてみればわかります。

違うのはストライドなのです。一歩一歩の歩幅が、一流選手と市民ランナーは全然違うのです。

ピッチはリズム感だから、自分の脳ミソでコントロールできるのです。もちろん疲れれば落ちてきますが、根性とか気合とか魂で、ピッチは維持することができます。

何よりもピッチを維持する最も簡単な方法はストライドを狭めることです。これが問題です。ピッチを維持しようと必死になると、いつのまにかストライドが狭まり、結果としてスピードが遅くなっていたりします。

あなたはピッチを維持するために頑張っているのですか? それとも速く走るために頑張っているのですか?

繰り返しますが、一流も二流もピッチは変わりません。違うのはストライドなのです。スピードを決めるのはストライドです。

意識すべきはストライドなのです。

市民ランナーはピッチ走法よりもストライド走法を意識するべき根拠

市民ランナーがランニングを学ぶ場合、プロの書いたランニング本を参考にした方がいいのでしょうか?

それとも私のように鈍足から脳ミソで這い上がった同じレベルの市民ランナーからノウハウを学んだ方がいいのでしょうか?

ランニング関係本の多くは、名の知れた元一流選手か、一流選手を育てたプロの監督が書いています。そのようなランニング本では、相手が市民ランナー向けでも「ピッチ走法」を推奨していることがほとんどです。私も影響されて、かつてはピッチ走法で走っていました。

しかしピッチ走法で何度もサブスリー挑戦に失敗したので、ランニングの教科書のことは忘れて、自分の自由なリズムで走ったことで、結果としてストライド走法のランナーとなり、関門突破に成功しました。

市民ランナーは、プロコーチの言葉を鵜呑みにしてはいけません。名のある一流の指導者は、もともと素晴らしいストライドをもった素質ある選手ばかりを指導している、ということを忘れてはなりません。

ここで「素晴らしいスピードを持つ」「素質がある」というのは「凄いストライドの選手」という意味です。ピッチは一流も三流もあまり変わらないのですから。くどいほど言いますが、エリートと市民、違うのはストライドなのです。

おれたちストライダーズ。ピッチャーなんかじゃねえぜ

エリート向きの指導要綱で、そのまま市民ランナーを指導するからうまくいかないのです。

エリート向きの指導要綱で、そのまま市民ランナーを指導するからうまくいかないのです。

オリンピッククラスの指導者の考え方の本質的ベースにあるのは『オリンピックで、凄いストライドの黒人選手に、短脚の日本人が勝つため』に編み出されているということを見落としてはなりません。市民ランナーがサブスリーを達成するために考え出された指導方法ではないのです。

同じ走法をしていては、黒人選手に勝てません。生まれ持ったバネがあるため、日本人は黒人のストライドにはかなわないのです。全く違う武器で勝負するしかないのです。そうです。ピッチ走法です。

過去、瀬古俊彦のようなピッチ走法の選手が黒人選手に勝ってきたから、そのイメージもあるのでしょう。

カリスマ指導者がピッチ走法を提案するのは、自分の選手が黒人選手に勝つために「差別化の戦略」を指導してきたことの延長線上にあります。

しかし残念ながら、差別化のために王道を外れてしまいました。

しかし私がストライド走法を推奨するのは、市民ランナーのことしか見ていないからです。ピッチ走法で壁に突き当たっている人は、一度ストライド走法を試してみてください。簡単な壁なら、それだけで突破できるでしょう。それほどストライド走法は力を持っているのです。

腸腰筋の伸縮反射を利用した「逆くの字」走法

筋肉はバネのように伸びたら縮むという性質があります。大腿骨を前に持ち上げる腸腰筋も同じです。

筋肉はバネのように伸びたら縮むという性質があります。大腿骨を前に持ち上げる腸腰筋も同じです。

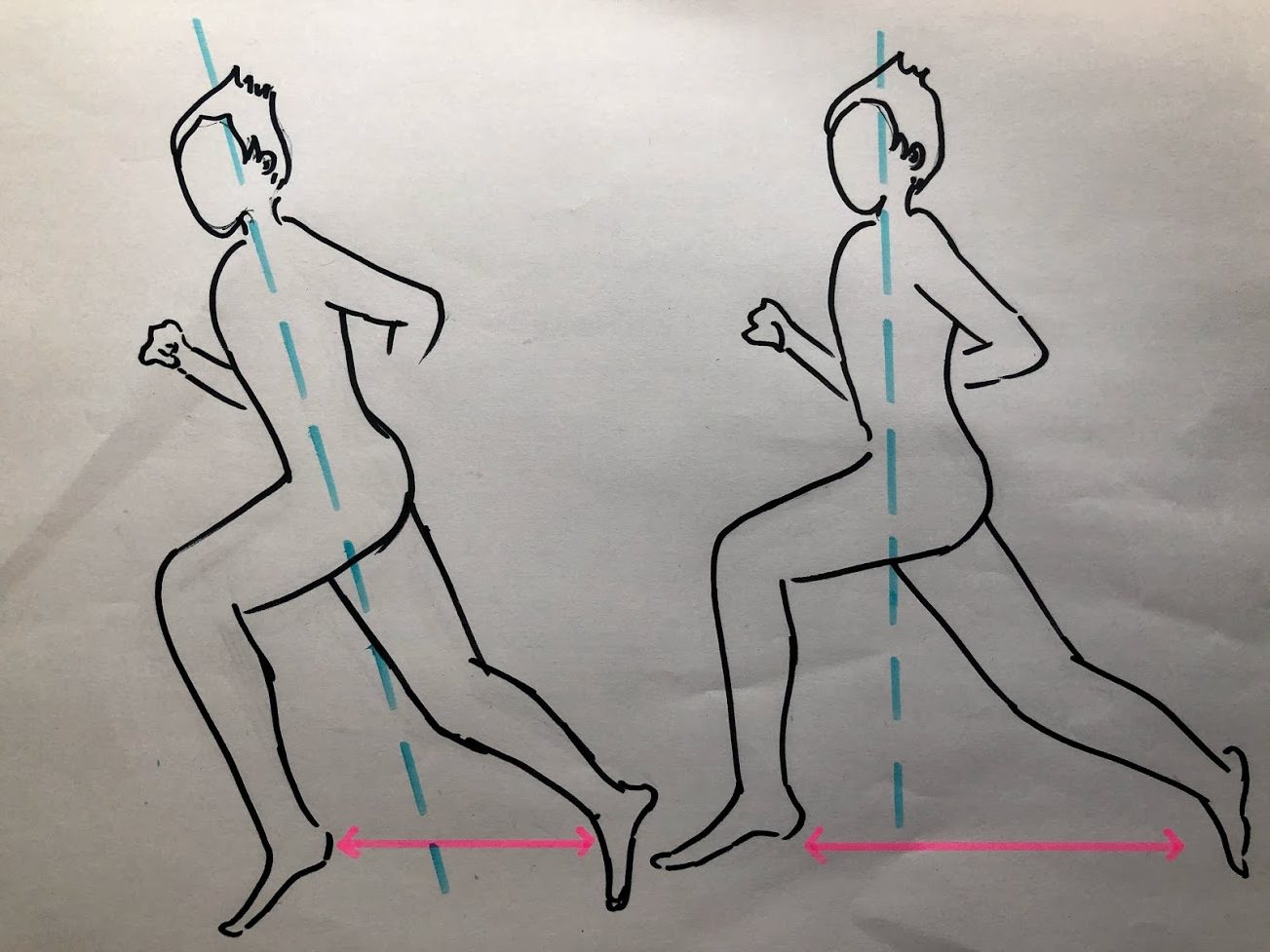

腸腰筋は伸びたらバネのように縮みます。腸腰筋はお腹の深部の前側についていますので、その筋肉を伸ばすためには逆「くの字」に腹を張ることです。これを「逆くの字走法」と命名します。

具体的にいいます。

どうせ宙に浮くのですから、はじめから腰を高く持ち上げます。そして前から綱で引っ張られているかのようにお腹をぐいっと前に突き出します。すると脚にひっぱられて尻がぐいっと後ろに突き出されます。これで「逆くの字」の完成です。

「逆くの字」で引き延ばされた腸腰筋は伸縮反射で縮もうとします。すなわち大腿骨が前に戻ってくるのです。この伸縮反射を利用すれば、自然と大腿骨が前に来るので、その勢いを利用して大きなストライドが確保できるというわけです。

弱点を補うのが真の指導。だからストライド走法

カリスマコーチがエリート選手を指導する場合、彼らの身体のバネや脚の勢いを考慮する必要はありません。元々そういう条件をもともと備えた素質のある最強選手を指導しているのですから。

しかし、市民ランナーはそうではありません。もともと実力のない人たちです。

身体のバネがなく、脚に勢いがない、ストライドの狭い人たちが市民ランナーなのです。はじめからジャンプして宙に浮くことができるエリート選手とは出発点が違うのです。当然、指導要領も違ってしかるべきです。

もちろん到達点(目標)だって違います。

ストライド走者がピッチを意識することで得られる効果がある

カリスマコーチがピッチ走法を指導するのには、実はもうひとつ理由があります。素質あるストライド走者にピッチを意識させることで、得られる効果があるのです。

カリスマコーチがピッチ走法を指導するのには、実はもうひとつ理由があります。素質あるストライド走者にピッチを意識させることで、得られる効果があるのです。

それを以下に説明します。

ストライドとは前に足を伸ばして稼ぐものではなく、宙を浮いて稼ぐものです。

宙を浮くためには抵抗のない空間で前脚を振り戻してくる必要があります。「踵落としを有効に決める走法」です。振り戻してきたカカト落としの勢いで宙に浮くわけです。

重心の前側で着地するのではなく、重心の真下で着地するイメージです。

そのように前に振り出した足をしっかりと振り戻すためには、ストライドを狭めてピッチの勢いを増すように意識すると効果的なのです。

振り戻す脚に勢いをつけるためにも、ピッチ走法を指導した方が相手がエリート相手の場合には理にかなっているのです。

ところが市民ランナーはエリート選手ではありません。遅い市民ランナーはストライドが小さい場合がほとんどです。膝を後で折りたたまないために、脚を素早く動かせません。

空中に浮くためには、大腿骨を振って、勢いをつけて振り戻してこなければならないのです。

エリート選手が教えられなくてもできていることが、市民ランナーはできません。王道の走る技術が市民ランナーにはないのです。ですから市民ランナーを強くするにはストライドを鍛えるのが第一なのです。だからこそ「効果的にカカト落としを決めるにはどうしたらいいか、考えてみよう」というような問いかけが意味を持ってくるのです。

大きな筋肉(お尻や背中など)を駆使して走るためには、ある程度の時間がかかります。全身がダイナミックに躍動するためのには、膝下だけ小さく動かすよりも、モーションが大きくなるはずです。

プロコーチの本に書いてあったからといって、ピッチを維持するために、膝から下だけの小さな走りにあなたはなっていないでしょうか? だとしたらこのコラムを読んだ甲斐がありました。

またストライドを伸ばそうと後ろに地面を蹴っていないでしょうか。

後ろにアスファルトを蹴る必要はありません。『ハサミは両方に開かれる』を使えば、振り上げる方の遊脚を意識すれば、軸足を蹴らなくても大きなストライドを稼ぐことが出来ます。ハサミというのは片方をひらけば、もう一方もひらくものなのです。脚も同じです。

第三の解答。どっちも使え。複数のフォームを持とう

ここでは「ピッチ走法」か「ストライド走法」かという究極の二者択一に対して「市民ランナーはストライド走法を意識」すべきであるという解答を提示しました。

ここでは「ピッチ走法」か「ストライド走法」かという究極の二者択一に対して「市民ランナーはストライド走法を意識」すべきであるという解答を提示しました。

どちらか選べと言われたら「ストライド走法」です。

しかし、私ハルトはもうひとつ別の「第三の解答」を持っています。

それはフォームは複数あってもいい。という回答です。

実は、これこそが私ハルトのサブスリー養成講座の核心部分「マラソンの極意。複数のフォームを使い回す」になります。

サブスリーを目指すようなシリアスランナーほど「理想のフォーム」を追求する傾向があります。

スピードが出て、疲れない、「究極の走り方」ってやつを追い求めます。

そういう幻のイメージを練習するたびにずっと私も追求していました。

しかし、今、私はそういう理想の追求は「しないほうがいい」と思っています。

それが私のランニング講座もうひとつの核心の哲学「ランニングの奥義。あなたが一番速く走れる方法は、あなたの肉体が一番知っている」になります。

この境地こそが本サブスリー養成講座の二大特徴であり、カリスマコーチや一流ランナーが今までに書いてこなかった部分です。いわば頭脳派市民ランナーの「悟り」の境地です。

ひとつのフォームに拘泥しすぎるというのは、結局、特定の箇所に疲労をためてしまうことに他なりません。

たとえばアキレス腱のバネを生かして走ると速く走れますが、その走りを42.195km続けることはやめたほうがいいということです。

理想のフォームを追求するあまり、疲れ切った筋肉にさらに頼ることは、結局、全体のタイムを下げることになりかねません。

それよりも、疲れていない筋肉をさがして、そこをメインの出力場所にするような意識でいた方がいいと私は思っています。

その時点でガラリとフォーム(入力意識・走るノウハウ)を変えてしまえばいいのです。

ランニングは骨盤を起して腰からお尻にかけての後ろ側の筋肉をつかって走れとランニングの指導書には書いてあると思います。しかし本書ではそれだけでなくすこし腹を抱くようにして脊椎の前側の筋肉をメインエンジンにする瞬間があってもいいと主張します。身体の背面も前面もどちらの筋肉もどっちも使え、使えるものはぜんぶ使えというのが本書の特徴です。メインとなる筋肉でランニングフォームはバランスを変えます。そのためには複数のフォームをもっていることが大切なのです。

「ピッチ走法がいいのか? ストライド走法がいいのか?」私の答えは「どっちも使え」です。

フォームなんかにこだわらず、なりふり構わず走りましょう。フォームのためのフォームであってはいけません。フォームなんか意識しないでスピードのみを追求しましょう。

ストライドを維持するために走っているのではありません。ピッチを維持するために走っているのではありません。あなたはスピードを出すために走っているのです。

それを忘れないでください。

フォームは複数持って、疲れたら、その都度、変えていきましょう。

それがこのサブスリー養成講座の核心です。

ストライド走法もピッチ走法も、どっちも使って、なりふりかまわずゴールに向かって走ることです。

それが自己ベスト更新の最良の方法です。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

× × × × × ×

どんなレースに出ても自分よりも速くて強いランナーがいます。それが市民ランナーの現実です。勝てないのになお走るのはなぜでしょうか? どうせいつか死んでしまうからといって、今すぐに生きることを諦めるわけにはいきません。未完成で勝負して、未完成で引退して、未完成のまま死んでいくのが人生ではありませんか? あなたはどうして走るのですか?

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×