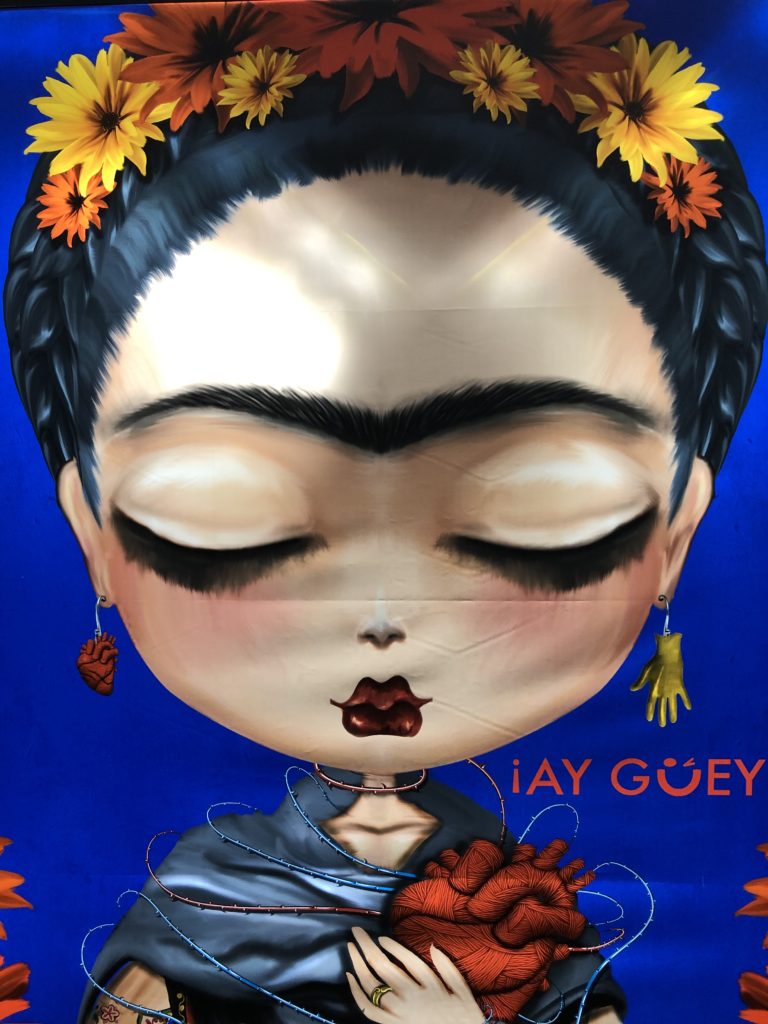

ディズニー・ピクサー映画『リメンバー・ミー』に登場するフリーダ・カーロ

ディズニー・ピクサー映画『リメンバー・ミー』は私にとって非常に思い出深い作品である。

ひとつはメキシコに旅行して作品の背景となっている景色を実際にこの目で見ており、他の人よりも作品を深く理解できるということがある。

たとえば映画の中にフリーダ・カーロという女性が何度も出てくる。この女性はエルネスト・デラクルスのサンライズ・コンサートに顔パスしてしまうほどの人物であるが、実在の人物である。

メキシコに旅行すると、いたるところで彼女を目にする。死後何年もたっているのにアイドル・タレント以上に彼女が目に付く。作品に本人も登場しているし、ヘクター・リヴェラが変装するのはいつも彼女だ。

あまりに見すぎて、見慣れてくると、この両津勘吉みたいな眉毛の繋がった髭面の女がだんだん美女に思えてくるのだ。これをメキシコ・マジックという。

もう一つは、この映画を車中泊の旅先・出雲で見たことである。出雲といえば死者の国の主・大国主命を祭っている地方である。同じ死者の国でも出雲とメキシコではだいぶ風景が違うなあ、と感慨深かった。

もちろん人間、国は違えど同じ思いなんだなあ、と思うところも多かった。死んだ人にもう一度会いたい。死んだ人を忘れない。死んだ人を愛し続けるという人間の心に国による違いはなかった。

なぜヘクター・リヴェラは二度目の死を迎えて消滅しないのか?

そんな思い出深い作品『リメンバーミー』であるが、いくつか謎がある。

最大の謎はなぜヘクター・リヴェラは二度目の死を迎えて消滅しないのか? という謎である。

作中でヘクターの友人チチャロンは二度目の死を迎えて消えてしまう。生前のチチャロンを思い出してくれる人が誰もいなくなったから消滅してしまった。

「忘れ去られた。覚えててくれる人が一人もいなくなると、この世界からも消える。二度目の死、そう呼ばれている」

「でも僕がいるよ。戻ってからもチチャロンのことを忘れない」

「それじゃあダメなんだ少年。思い出だよ。生きていた頃のおれたちを今でも覚えててくれて、ずっと語り伝えてくれないと」

これが二度目の死に関する定義である。

ところがヘクター自身は「生前の生身だった頃のヘクターを直接覚えている」唯一のママ・ココが死んだ後も二度目の死を迎えていません。消滅していないのです。

自ら語った定義どおりに行けば消えてしまっているはずなのではないか? と思いますが、謎です。

「ここでは思い出が大事だ。おれを覚えている人が祭壇に写真を飾ってくれたら、マリーゴールドの橋を渡って、(娘の)ココに会いに行ける」

ココが思い出してくれたお蔭で、ミゲルの冒険直後の消滅は避けられましたが、1年後のママ・ココの死によって、ヘクターは消滅しなければならないはずです。そうでなければ、ママ・イメルダ以前の先祖が「死者の国」に一人もいないことの説明がつかないはずです。

歌が売れるのは、作詞・作曲が誰かよりも、誰が歌うかが重要な要素

現代日本のバンドは一般的にボーカル、ギター、ベース、ドラムの4人がベースになっていることが多いと思いますが、みなさんバンドといったらどのポジションの人を思い出しますか?

普通はボーカルじゃないでしょうか? サザンオールスターズで桑田佳祐以外の顔を真っ先に思い出す人なんているんでしょうか?

B’Zの松本孝弘のような(作詞)作曲している天才ギタリストには一定のファンがいると思いますが、やっぱり普通は稲葉浩志でしょ?

はっきり言ってバンドの曲が売れるかどうかはボーカルにかかっているんじゃありませんか?

映画『ボヘミアン・ラプソディー』でも既存バンドに入れてもらったフレディー・マーキュリーがバンドの顔になっていく様子が描かれている。実際その通りで「クイーン」に欠かせないのはフレディーであって、ギターやドラムではない。

ところが映画「リメンバーミー」ではエルネスト・デラクルスが歌って売れた歌だったのに、作詞・作曲がじつは別人だったというだけで、デラクルスは完全否定されている。

そりゃあパクったことは悪いですよ。殺人も悪いですよ。でも「青い珊瑚礁」を松田聖子じゃなくて五輪真弓が歌ってたらあんなに売れたかなあ?

やっぱり松田聖子が歌ったからこそ売れたんじゃないかと思います。ヘクター・リヴェラが歌っていたら全然売れずに楽曲『リメンバー・ミー』は消えていたかもしれないじゃないですか。

映画では軽いポップ調のデラクレス版『リメンバー・ミー』に対して、深い哀調のミゲル・ヘクター版リメンバーミーの方が「実際に観客の心に響くように」わざと演出しているから、パクったデラクレスが完全に悪役になっていますが、現実世界では歌が売れるのは作詞・作曲が誰かよりもむしろ「誰が歌うか」が占める割合の方が圧倒的に大きいはずです。

「ツイスト・アンド・シャウト」「プリーズ・ミスター・ポストマン」は世界的な名曲ですが、もちろん伝説のツイン・ボーカル、ジョン・レノンとポール・マッカートニーが歌ったから不滅の名曲になったのです。実はカバー曲だって知ってましたか? 原曲の作詞・作曲者が誰かなんて今どき誰も知らないでしょ? 誰が歌うかが重要なんですよ。

「リメンバー・ミー」が世界的ヒット曲になったのは普通に考えてボーカルのエルネスト・デラクルスのおかげです。ボーカルの力を映画では軽視しすぎていると思いませんか?

ミゲルが落とされる泉はセノーテ。現実にある。

デラクルスに裏切られて、ミゲルが落とされる泉はセノーテです。

陥没孔に地下水がたまった泉です。

メキシコに現実に存在する場所です。知っていましたか?

フリーダ・カーロはメキシコ人なら誰でも知っている超有名人

冒頭でも述べましたが、フリーダ・カーロはメキシコ人なら誰でも知っている超有名人です。

だいたい眉毛が両津勘吉みたいに繋がっています。髭が生えていることも多い。

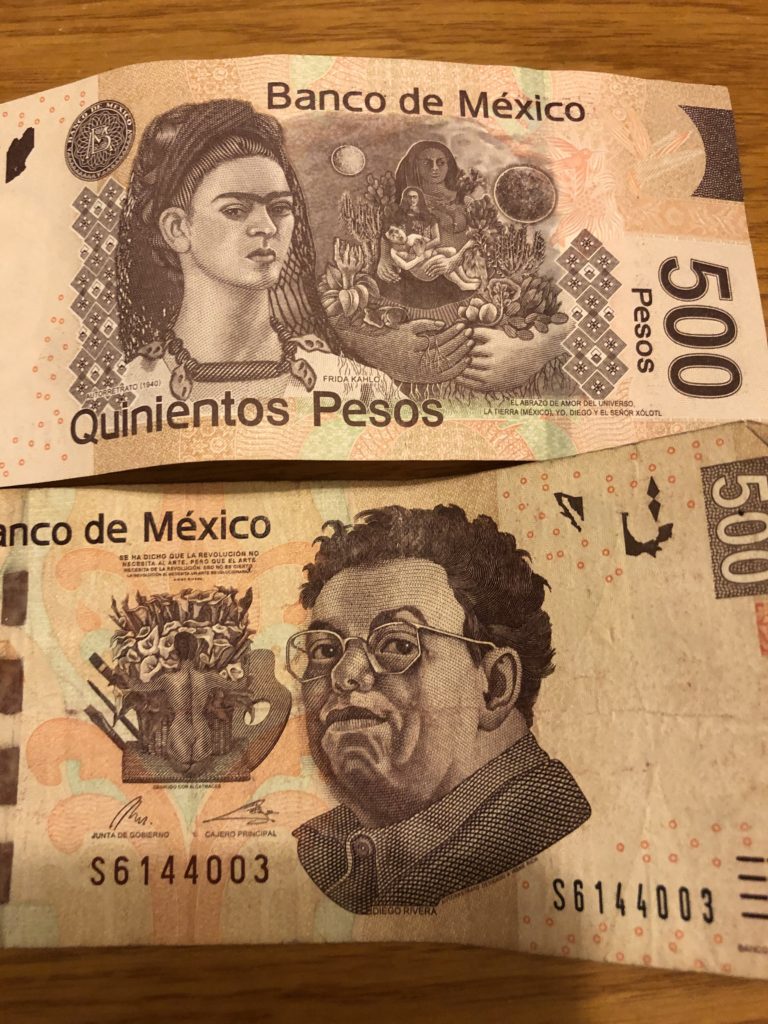

フリーダ・カーロは夫とメキシコ紙幣の表裏になっています。お札に描かれる人はたくさんいますが、夫婦でお札の表と裏に描かれるというのは珍しいんじゃないでしょうか。

ちなみに夫はディエゴ・リヴェラといいます。夫婦そろって画家です。妻は眉毛のつながった自画像を描き、夫も眉毛のつながった妻の絵を描いたから、フリーダ・カーロはメキシコの超有名人なのです。

ミゲルのリヴェラ家はこのディエゴ・リベラに由来しているかもしれませんね。

アレブリヘの歴史は浅く、死者の日とは無関係

映画の中で描かれる「死者の日」もメキシコの現実である。

祖先の骸骨を身近に飾る習慣を起源とするならば、紀元前からの習わしである。

それに対してアレブリヘの歴史は意外に浅い。1930年代に職人のペドロという人のインスピレーションから生まれたものだ。もちろん死者の日とアレブリヘは直接関係がないものだ。しかし歴史がないのにメキシコにはアレブリヘが溢れかえっている。THEメキシコ工芸品である。

歴史を知る人から見るとディズニーが「くっつけた」創作だなあ、というのが目立つ作品である。そのメキシコ・イメージを作中に反映させて美しい映画になっている。

死者の町のモデルはグァナハト。現実にある街。

同じくカラフルで輝いている美しい「死者の国」。この国のモデルはメキシコに現実にある街グァナハトだとされている。私も行きました。

なんとなく映画の「死者の国」みたいでしょ? 山にカラフルで小さな住宅が張り付いています。これが夜景になると映画の景色が再現されるというわけです。

鉱山の町で、地下道が張り巡らされていました。

ダンテ

メキシコ国立博物館にはミゲルの魂の旅のガイド、ダンテがいました。

もちろん「マリアッチ広場」も実在します。

このように見てくると映画『リメンバー・ミー』はメキシコづくしだということがわかります。全世界のメキシコ人およびメキシコ好きにはたまらない映画です。

エルネスト・デラクルスのサンライズだけはラスベガスのフリーモントストリート・エクスペリエンスみたいでしたけれど。プールのショーはラスベガス・シルクドソレイユの「O」、フリーダ・カーロ演出のショーは同じく「KA」みたいでした。

「成功のためなら何だってやる」悪役のエルネスト・デラクルスはアメリカ人のイメージを拝借しているのかもしれませんね。

ビバ・メキシコ!!

× × × × × ×

このブログの著者が執筆した「なぜ生きるのか? 何のために生きるのか?」を追求した純文学小説です。

「きみが望むならあげるよ。海の底の珊瑚の白い花束を。ぼくのからだの一部だけど、きみが欲しいならあげる。」

「金色の波をすべるあなたは、まるで海に浮かぶ星のよう。夕日を背に浴び、きれいな軌跡をえがいて還ってくるの。夢みるように何度も何度も、波を泳いでわたしのもとへ。」

※本作は小説『ツバサ』の前編部分に相当するものです。

アマゾン、楽天で無料公開しています。ぜひお読みください。

× × × × × ×

× × × × × ×

このブログの著者が執筆した純文学小説です。

「かけがえがないなんてことが、どうして言えるだろう。むしろ、こういうべきだった。その人がどんな生き方をしたかで、まわりの人間の人生が変わる、だから人は替えがきかない、と」

「私は、助言されたんだよ。その男性をあなたが絶対に逃したくなかったら、とにかくその男の言う通りにしなさいって。一切反論は許さない。とにかくあなたが「わかる」まで、その男の言う通りに動きなさいって。その男がいい男であればあるほどそうしなさいって。私は反論したんだ。『そんなことできない。そんなの女は男の奴隷じゃないか』って」

本作は小説『ツバサ』の後半部分にあたるものです。アマゾン、楽天で無料公開しています。ぜひお読みください。

× × × × × ×

物語のあらすじを述べることについての私の考えはこちらをご覧ください。

私は反あらすじ派です。作品のあらすじ、主題はあんがい単純なものです。要約すればたった数行で作者の言いたかった趣旨は尽きてしまいます。世の中にはたくさんの物語がありますが、主役のキャラクター、ストーリーは違っても、要約した趣旨は同じようなものだったりします。

たいていの物語は、主人公が何かを追いかけるか、何かから逃げる話しですよね? 生まれ、よろこび、苦しみ、死んでいく話のはずです。あらすじは短くすればするほど、どの物語も同じものになってしまいます。だったら何のためにたくさんの物語があるのでしょうか。

あらすじや要約した主題からは何も生まれません。観念的な言葉で語らず、血の通った物語にしたことで、作品は生命を得て、主題以上のものになるのです。

作品のあらすじを知って、それで読んだ気にならないでください。作品の命はそこにはないのです。

人間描写のおもしろさ、つまり小説力があれば、どんなあらすじだって面白く書けるし、それがなければ、どんなあらすじだってつまらない作品にしかなりません。

しかしあらすじ(全体地図)を知った上で、自分がどのあたりにいるのか(現在位置)を確認しつつ読書することを私はオススメしています。

作品のあらすじや主題の紹介は、そのように活用してください。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

※プライムビデオの無料体験を新規登録する※

ご紹介した作品はプライムビデオで見ることができます。

アマゾンプライム会員に登録するとネット通販の送料が無料になるほか、プライムビデオ(無料特典・レンタル)を視聴することが可能になります。

ビデオ視聴サービス(ネット配信)の中でもっともおすすめなサービスです。

まずは30日間の無料体験からどうぞ。

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※