先天性失聴の人には文字を読んでも理解できない人がいる

先日、妻のイロハとネットフリックスやプライムビデオなどサブスクリプションのドラマの字幕について話していました。

私たちは日本語の作品を視聴する場合でも、字幕サービスがあれば併用しています。

耳(音声)だけより、目(字幕)と耳(音声)両面からの方が、ストーリーの理解が進みます。

これだけ字幕が充実していれば、聾唖の人には便利な時代になったね。

でもね、先天性失聴の人には文字を読んでもしっかりと理解できない人もいるんだって。

妻イロハには、「手話さん」(手話通訳士)の知人がいて、これはその人から聞いた実話だそうです。高齢の人に多いのですが、文字の理解がいまいちな人がいるのだそうです。

重要な伝達事項を活字で見せたからといって安心できないのだそうです。文字を読んでも理解できていない場合があるから。

ええ!? それじゃあ、字幕も同じじゃん。理解できないじゃん

日本にも文盲(非識字、リテラシーがない)の人がいる

文字が読めないことを文盲(最近ではリテラシーがないとかいいます)といいますが、アフリカなどでは半分以上の人が文字を読めないのだそうです。

日本では非識字率は1%以下なので、みんなが字を読めると思い込んでいますが、この統計は逆にいうと少ないながらも字が読めない人がいるということを示しています。

「音がない世界」言葉とは、文字ではなく音。音先字後

ものごとはきっかけがないと考えないので、イロハの指摘には考えさせられました。

先天性失聴ということは生まれた時から「音がない世界」で生きているということです。

もし自分だったら、と考えました。

私は健常者です。私の場合、会話するときに、文字を頭に思い浮かべていません。言葉は文字ではなく音としてとらえています。こうして字を書くときには、サウンドを文字に起こしています。あたかも音楽家が五線紙に音符を並べるように。

私の場合、言葉とは、文字ではなく音なのです。

その証拠に、音としては理解しているが、漢字が書けない単語がたくさんあります。つまり音が先で、文字が後だということです。

漢字は表意文字なのでわたしたちは文字を特別視してしまいますが、英語やハングルのような表音文字の場合にはひとつひとつの文字に意味はありません。

表音文字の世界を考えれば、私だけではなく一般的に「言葉というのは音」だといっていいでしょう。

【音先字後】文章を読むときには、文字を音に変換して、さらにビジュアル化している。

私の場合、ものを考える時にも、字をつかって考えてはいません。何かを考える時の言葉は、音(サウンド)と概念(映像・ビジュアルイメージ)が合体したようなものを利用しています。

やはり一般的には『音先字後』だといえると思います。

私は日本語を理解できますが、文字で理解しているわけではなく、サウンドで理解しています。文字は後付けです。

小説を読むときのプロセスも、文字を音に変換して、さらにビジュアル化しています。

「言葉は音」「文字は音」が先天性失聴者には通用しない。

しかし先天的失調者の場合、さいしょの音がないわけですから、私の場合とは事情が異なってきます。私は音で考え、音で文章を書いていますが、生まれついての聾唖者にそのスタイルをとることはできないでしょう。

ここまで考えた時に、ようやく「生まれついての聾啞者には文字を読んでもしっかりと理解できない人がいる」ということが理解できたような気がしました。

文字よりも音が先にある私の脳のフォーマットとは、まったく違うフォーマットでないと生まれつき聾唖の人は言葉というものを理解できないということです。

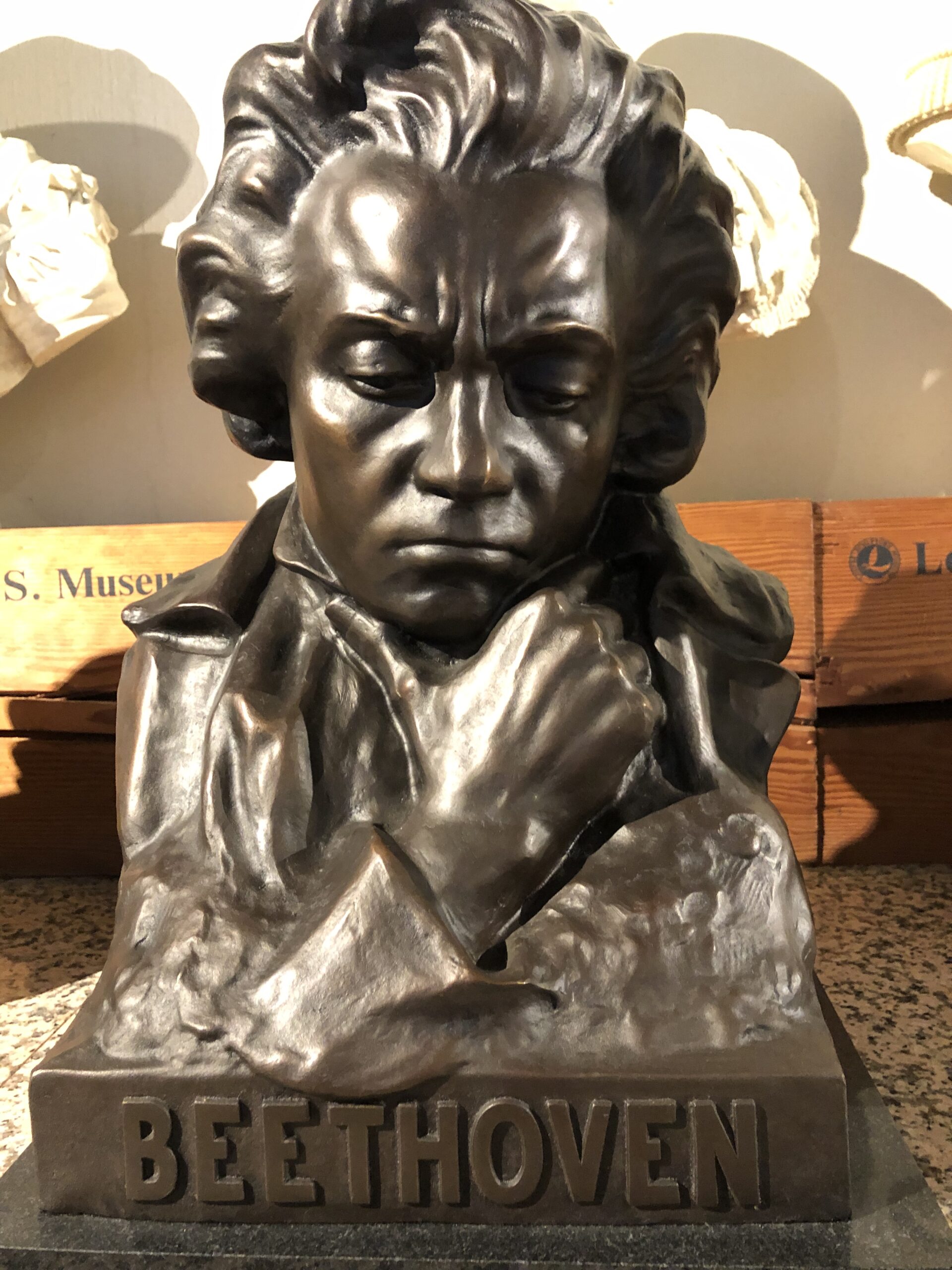

これが中途失聴の人ならば、私と同じ脳のフォーマットで字幕を理解できるのだろうと思います。たとえばベートーベンは聴覚を失いましたが、ピアノのどの鍵盤を鳴らせばどんな音が鳴るのか和音まで完璧に記憶していました。だから作曲できたのです。しかし生まれついての失聴者はそういうわけにはいきません。

同じ聴覚障害でもベートーベンと同じようなわけにはいかない先天的失聴者は実際のところ、どうなのでしょうか。

結論をいえば、舞台『奇跡の人』ヘレン・ケラーの「WATER!!!!」の瞬間のように、先天的聾唖であっても、言語の概念は理解できるようになります。

しかしそのためには早期からの訓練・教育が重要だそうです。だからそういう教育が遅れていた年寄り世代に文字をしっかりと理解できない人が多いということなのでしょう。

ただもちろんその人たちは、私の場合の『音先字後』とは脳のフォーマットが違います。これはどういうことかというと、言語の獲得に至るルートはひとつではなく、いくつものルートがあるということです。

脳のキャパは大きく、いろいろなルートから言語を獲得できるということです。そのルートで言語を獲得してこなかった私には想像をこえた世界ですが、事実は事実として、先天的失調者であっても字幕を理解できるようになるのです。

脳内では想像もできないダイナミックな概念化が行われているのでしょう。

音のない世界での言語習得がどのようなプロセスなのか? ビジュアルと文字がダイレクトに結びついているのか?

など、文章を扱うものとしては、とても興味のある研究テーマです。ものの概念というものの正体は何なのでしょうか? 考えているとわからなくなってしまいました。

これだけ字幕がしっかりしてきた時代です。

聾唖の方が、小説だけでなく、映画やドラマも楽しめることになったことは、コンテンツの国際化のおかげでもあり、技術革新のおかげでもあります。

外国語の字幕は聾唖者のための設定ではないと思いますが、ついでに利用できて大変便利な時代になりました。技術が人を幸せにするという例のひとつです。

聾唖者のすばらしい能力

私はモロッコのカサブランカ空港で「実存的瞬間」に遭遇したことがあります。トランジットした上海の空港にはたくさんいた東洋人がもはや誰一人としていませんでした。周囲はみんなアラビア人です。女性たちは完全に顔を隠した爆弾テロリストのような格好をしています。

看板の字はひとつも読めません。完全に個人旅行だった私は、これから市街地に行ってホテルを探さなければならないのですが、まったくどうしていいのかわからず心臓が締めつけられるように痛くなって立ち尽くしてしまいました。右に進めばいいのか、左に進めばいいのか、わかりません。これからどうすればいいのか、誰に聞けばいいのか。どうやって会話をすればいいのか。何もかもわかりませんでした。外国の空港で、この世に生まれたての子どものような状態でわたしは愕然としていました。

そんなモロッコで、二人連れの聾唖の旅人(日本人)に会ったのです。私が胸がキューンをしめつけられるような不安を感じたあの場所で、二人連れの聾唖の旅人はサハラ砂漠で朝日を見たそうです。立派なものです。耳が聞こえなくてどうしてそんな旅ができるのか。耳が聞こえる私が不安におののいたというのに(相手と会話できないのは私も同じですが)。

このように失聴者といえどもすばらしい能力をもっています。旅には言語能力よりも勇気の方が大切なのだと如実に教えられたエピソードです。