このページでは市民ランナーがマラソン2時間台で走るための工夫の走法「骨格走法」について書いたページです。

筋肉ではなく、骨格を意識することで、疲労を軽減し、マラソンのタイムを劇的に向上させることができます。

※※※YouTube動画はじめました※※※

書籍『市民ランナーという走り方(マラソンサブスリー・グランドスラム養成講座)』の内容をYouTubeにて公開しています。言葉のイメージ喚起力でランニングフォームを最適化して、同じ練習量でも速く走れるようになるランニング新メソッドについて解説しています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×

サブスリーフォーム「骨格走法」とは、どんな走法か?

まず大前提として、筋トレしながら走ることはありません。

筋肉が動いていることを意識するために最も有効なのは負荷を感じることです。

だからボディビルダーはバーベルの重みで不自然な負荷をかけて鍛える筋肉を常に意識しています。

しかしスピード勝負のタイムレースの本番まで、なにも筋トレすることはありません。

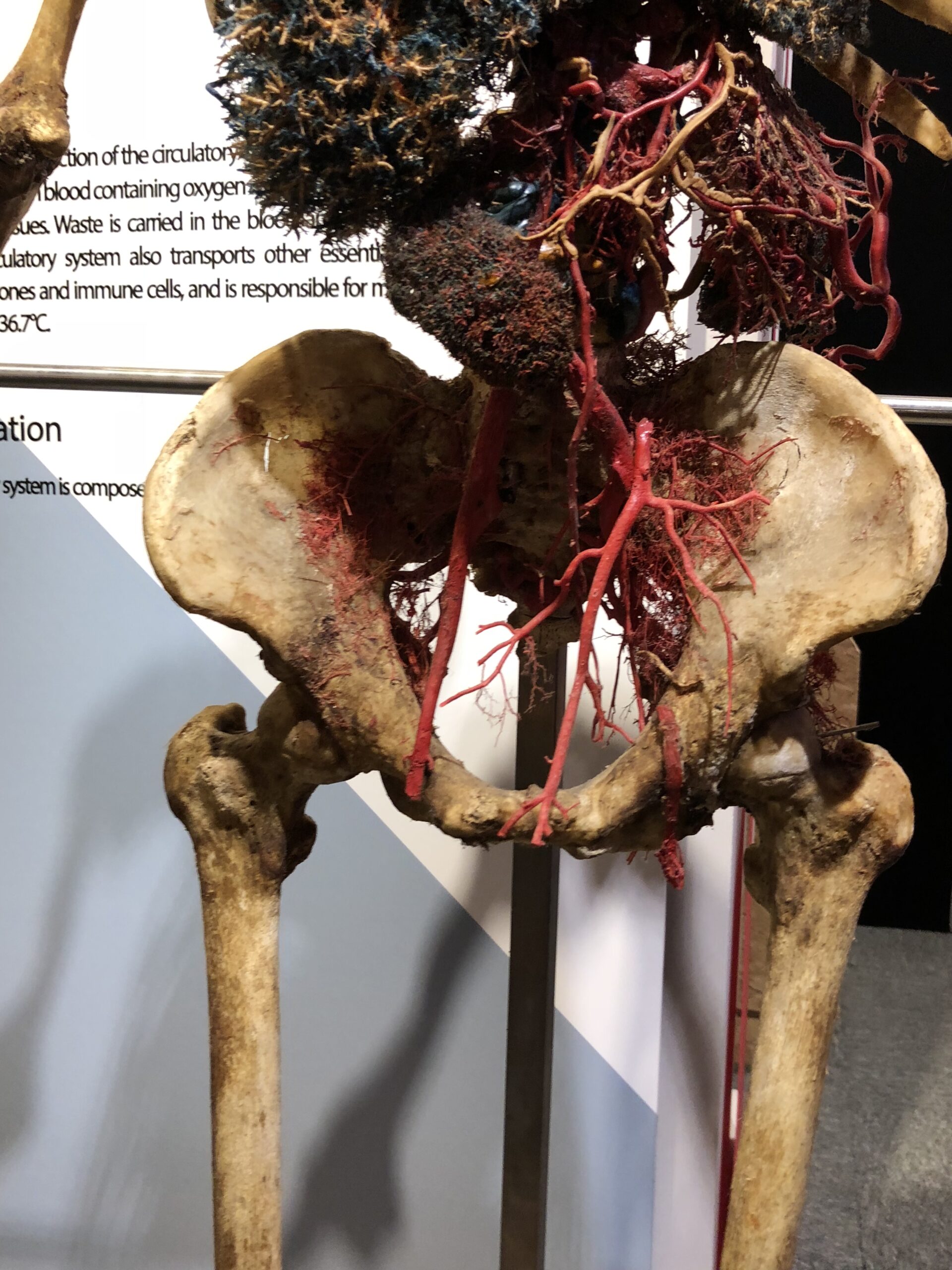

全身運動というのは骨格の動きによって成立しています。

立った姿勢は筋肉ではなく、骨格で維持しています。

骨格がそれ自体で動けばいちばんいいのですが、それができないために二対の筋肉がついています。

ひっぱる筋肉(主動筋)と緩む筋肉(対抗筋)です。

この筋肉が強力であるほどパワーが出せるために、マラソンの教本では筋肉を鍛えることばかりに注意を向けがちですが、骨格走法はそもそも発想が違います。

むしろ「骨格に意識を向けるあまり、筋肉のことは忘れる」走法が骨格走法です。

筋肉ではなく骨で走る。骨格走法の走り方

筋肉ではなく骨で走る骨格走法の走り方ですが、具体的にはこういうイメージを持って走ります。

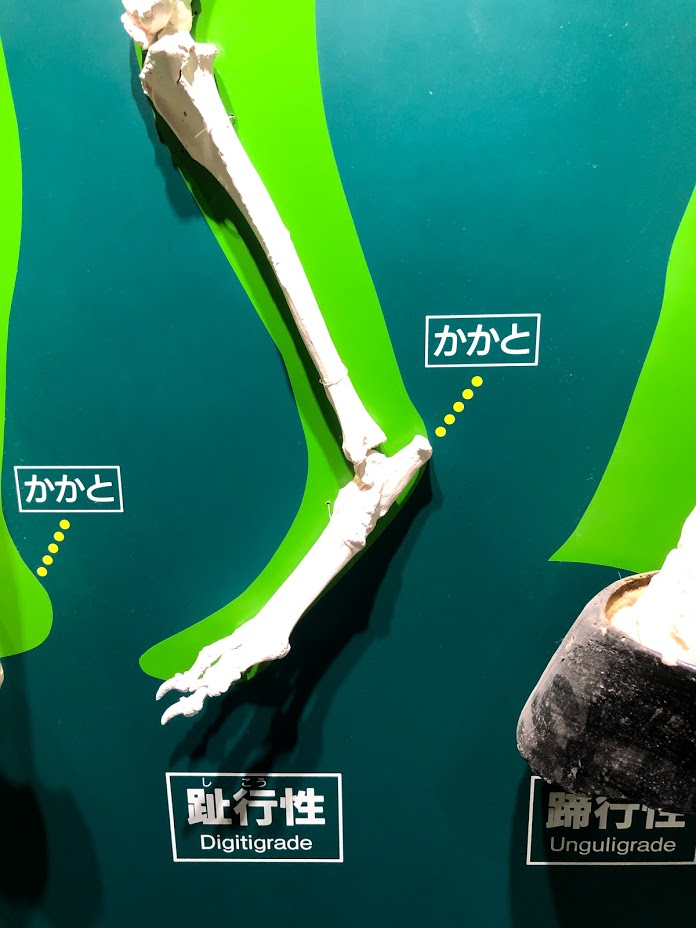

いきなり全身骨格をイメージするのは難しいので、まずは膝から下(下腿)を例に説明しましょう。

みなさんは、ふくらはぎを意識して走っています。下腿にはふくらはぎという走るために重要な推進装置がついていて、ふくらはぎをフル活用して走らなければ速く走れないと思っています。

それに対して骨格走法というのは、骨以外は「ないもの」と意識から追い出してしまいます。すると、下腿は従来の意識よりもだいぶ前方にあることになります。下腿の骨(脛骨と腓骨)はふくらはぎよりもずいぶんと前の方にあるからです。これが「骨格走法」の意識です。

従来の走り方では、たとえば太ももの場合、ハムストリングの筋肉で足を後ろに引っ張ることを意識しますが、骨格走法では大腿骨を太鼓のバチのように動かすことをイメージします。その際、どの筋肉を使っているかなどは一切考えません。ただ「大腿骨が動いているかどうか?」だけに注目します。

脳からの命令の相手がハムストリングから大腿骨にかわったことで、意識すべき線がすこしだけ前方になりました。

すると自然とフォームが少し変わってきます。

従来の走法よりも骨格走法の方が、意識するラインが前に来た分、実際にはすこしだけ後ろまで送らないと脳内イメージと実際のフォームが合致しないことになります。

脳からの指令が「すこし前方」になったことで、イメージするフォームを実現するためには、すこしだけ骨を後ろまで送ることになります。

そうすると速く走れるようになるのです。

筋肉を鍛えるのではなく、骨で走る。骨運動に過剰な筋肉は要らない

筋肉を意識して走る従来型の走りでは「楽に、軽く」走れていないかもしれません。

筋肉を意識して走る従来型の走りでは「楽に、軽く」走れていないかもしれません。

楽に、軽く走ると、筋肉を意識しにくいからです。

逆に、自重トレーニングするような不自然なフォームをとれば、筋肉は負荷を感じて、存在を意識しやすくなります。

筋肉を意識すると崩れたフォームになってしまうかもしれません。

この弊害はひじょうに大きいのです。

骨格走法では、骨しか意識せず、筋肉のことは「無かったこと」にしますので、筋肉を意識することはありません。

骨が骨だけで立つ時、筋肉のサポートは極限まで必要としないはずです。

それと同様に骨が骨だけで走ろうとするとき、筋肉のサポートは極限まで必要としないのです。

筋肉をただ意識しないだけではなく、物理的にも筋肉のサポートを極小化しているのが骨格走法です。

いちばんいい走りを骨格にさせようとイメージする時、あなたはいいフォームで走れているはずです。

骨格走法は疲労しない走り方。骨は疲れない。

骨格走法は疲労を軽減させる走りです。

骨格走法は疲労を軽減させる走りです。

筋肉は疲れますが、骨は疲れません。

骨格走法は、筋肉のサポートを極小化して意識の外に追いやる走法です。

疲れにくいからこそ、マラソンを速く走ることができるようになるのです。

筋肉が動いているか、をチェックしながら走るのではなく、骨格がいいフォームになっているかチェックしながら走ってみてください。それが骨格走法です。

筋肉走法と骨格走法の違い

このページでは筋肉ではなく骨格を意識して走る「骨格走法」について解説しました。

下肢と太ももを例に、筋肉走法と骨格走法の違いをわかりやすく解説したつもりですが、わかりましたか?

ちなみに上半身ですが、骨格走法ではどうなるでしょうか?

骨格が自ら動くかの如く、筋肉のサポートを極限まで不必要とする骨格走法を推し進めると、上半身は動的バランス走法ではなく、ヤジロベエ走法になるはずです。

また骨格走法は脱力した走りも自然と実現してくれることでしょう。

本番レースではすべての走法を総動員してゴールを目指してください。

なりふり構わぬ走りをすると、やがては骨格を意識することさえ忘れてしまうかもしれません。

でもそれでいいのです。

最後は無心。それが正解です。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×