ドストエフスキーは今日の日本人にとっても名作といえるのか?

このページでは世界的な名作とされるドストエフスキー『罪と罰』が、果たして日本人にとってもそれほど名作なのか? ということを問いかけます。

ドストエフスキーは細かい筆で微妙な心のひだを描いた描写力が評価されています。

「好きな気持ちが一瞬で嫌いに変わる」というような瞬間瞬間の心の変化を微に入り細を穿って描写したことで評価されているのです。

「好きな気持ちが一瞬で嫌いに変わる」って女子高生か?

私たち日本人は、そういうことわざを知っています。「女心と秋の空」文学って「女心と秋の空」を描くことなんですか?

感情には大きな感情と小さな感情がありますが、文字に書いてしまえば等価値になってしまいます。

母への思慕という「大きな感情」の中でふと「うるさいなあ」と思う。それは現実にはあることだろうと思います。でも文字にして書いてしまうと大きな感情と小さな感情が同じ価値を持って読者に迫ってくるのです。

言葉ならば両者の感情の重みを聞き分けられますが、文字だとそれはできません。だからキャラクターが精神分裂病の人のように見えてしまうのです。

「裸の王様の感覚」がドストエフスキー評にも必要なのではないでしょうか。

短いほど深いと感じる日本人の感覚からすると、世界の文壇の評価に迎合して、ドストエフスキーに「いいね!」を無理してつけなくてもいいのではないか、と私は感じるのです。

天才は人を殺しても罪にならないのか?

大学生の若者ラスコーリニコフは、貧困の中、没落しようとしていました。知性も、事業計画も、このままジリ貧に落ちぶれていこうとしています。誰も助けてくれません。

ラスコーリニコフだけではなく、彼の時代、彼の国では、誰もが似たような状況でした。貧しく、未来が見えず、将来結婚しても、妻子ともどもの貧困が来るのが確実な未来のない若者たち。エスタブリッシュメントの地位は揺らぐことなく、若者は貧しさから脱出できません。

金貸しの老婆の遺産さえ若者の未来のために使えれば、どれほど社会が救われるだろうか。自分の才能に自信のあるラスコーリニコフはそう考えます。

一つの小さな犯罪は、その後の善行であがなえないでしょうか。たったひとつの命で、何千という命が腐敗や堕落から救われるのです。

人類の指導者たとえばナポレオンのような英雄は、とりわけ恐ろしい流血者でした。これまでと新しいことをすれば、犯罪人たらざるをえません。そもそも変革とは犯罪なのです。英雄とはのりをこえるものなのです。

そしてラスコーリニコフは、金貸し老婆を殺して、金品を奪います。

しかしラスコーリニコフは、罪の意識に苦しむことになります。そして結局、周囲の人間たちとの関係性の中で、とりわけ娼婦ソーニャの愛によって、犯行を自供し、シベリア流刑の罪に服すのです。

物語のラストでは、ソーニャの愛(女の愛というよりはキリストの愛。ソーニャはキリスト教徒)によって、贖罪、再生への希望が示されて終わります。

小さな感情までぜんぶ描写しちゃうことは、文学に必要不可欠か?

ドストエフスキーは細かい筆で微妙な心のひだを描いたことが評価されています。しかし、わたしはそこが気にかかるのです。

たとえば収監前に最後に母親に会うシーンがあります。

「愛しています。おかあさん」

このシーンでラスコーリニコフは、母と二人きりでいられたのがうれしくてならなかったのです。母への愛情があふれでるシーンです。

しかしここで、これが今生の別れであることを、何となく察している母が、息子にしがみついて絶望のまなざしを向けると、

「たくさんです、お母さん」

ラスコーリニコフは、母に会いに来たことを心から後悔するのでした。

……いや、わたしにだってわかるんですよ、そんな顔しないでくれよ、とちょっと嫌な気持ちになりますよね。

せっかくカッコよく決めようとしているのに、そんな態度とられたら台なしじゃん。

決めるべきところが決まらないじゃん。そんな態度とらないでくれよ。あっち行ってくれよ、シッシッシッ!!

と手で追い払いたくなるんでしょ。

いやわかるよ。その一瞬「いやだな」と思う感情がよぎるのはわかるんだよ。

でもね、それを描写すること、必要ですか?

しかしそれを全部、書いてしまうのがドストエフスキー流の描写なのです。そしてこれが高く評価されています。「心理学の大家」だとか「そこまで描写しつくした人は過去にはいなかった」とか、「いいね!」がつきまくるのです。

しかしわたしはここがどうも違うなあという気がします。

ラスコーリニコフが、イタイ人物というか、分裂病(統合失調症)の人物に見えてしまうのです。

それは作品の欠点ではないのですか?

たしかにラスコーリニコフは老婆殺しの罪の意識にさいなまれて気を失ったりする「完全に心を病んでいる人物」なのですが、せめて母親との最後の別れぐらいは正気に戻った普通の人物として場面に登場しているはずです。

それが分裂病の人に見えてしまうのは、感情には大きな感情と小さな感情があるはずなのに、それがまるで等価値であるかのように並列に提示されているからだと思います。

それは小説という表現媒体のもっている欠点そのものなのですが。

小さな感情ならばいっそ省略してしまった方がよかったんじゃないかと思います。沈黙して読者に考えさせる、とか。

それを全部書いてしまうから、狂っているようにしか見えないのです。

これはまるでラスコーリニコフは歩いた。右足を出して、次に左足を出して、また右足を出して……と描写しているようなものです。

登場人物が毎朝、トイレで排便していることを秒刻みで描写しているようなものです。

そこまで書く必要ありますか? 私はないと思います。

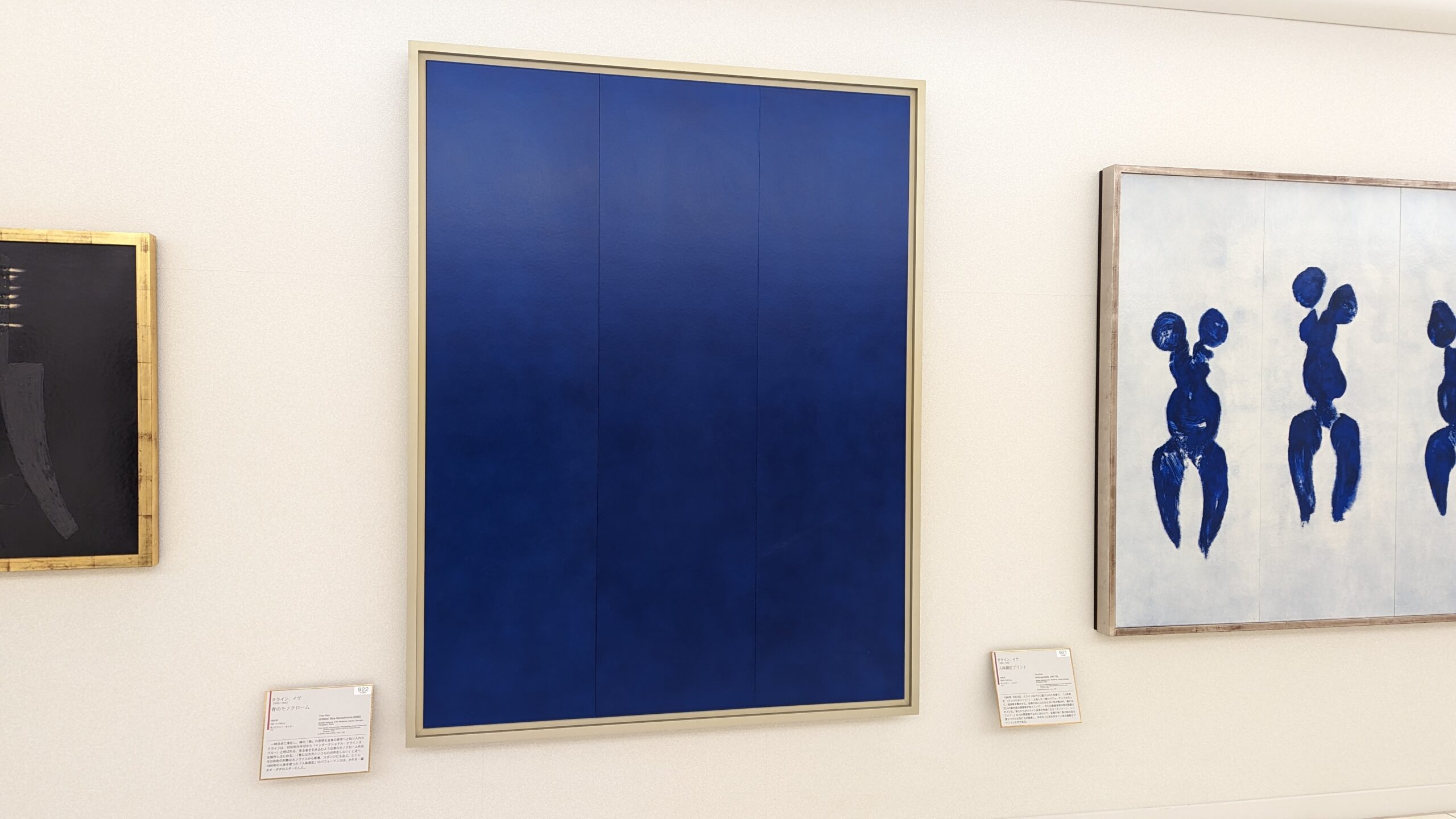

小説界のモダンアートだったのではないか?

かつて絵画は「瞬間を永遠に残す」「見たものをそのまま残す」今でいう写真のような役割を担っていました。しかし写真が発明されたときに、一度、絵画の役割は終わったかのように思われた時代があったそうです。

「瞬間を永遠に残す」「見たものをそのまま残す」という役割は絵画よりも写真の方が確実だからです。

しかし「絵が表現できるものは写実的なものばかりではない」という試行錯誤の中から、モダンアートが生まれたのだそうです。

ドストエフスキーもそのようなモダンアートだったのではないかとわたしは思うのです。小説には、これまでのゲーテとかダンテといったような過去の大家以上のことができるはずだ、というような小説界のモダンアートだったのではないでしょうか。

たしかにゲーテやダンテの登場人物は、自己矛盾した感情を吐露しませんでした。

ダンテは地獄で終始一貫おびえていました。しかし瞬間瞬間にはホッとしたり、クスッとわらったりしたはずです。天国で「この場所にずっといたい」とも思ったでしょうが「現世に帰りたい」とも思ったはずです。人間感情は一筋縄ではいきませんからね。

しかし地獄編でクスッと笑うことは作品世界が崩壊することなので、そういう心のひだはあえて描写しなかったはずです。しかしドストエフスキーはそれらを全部描写して、世界文学史上でもっとも偉大な心理学者と評価されたりしているのです。

どう思いますか? 省くのも美学、省くのも知性、省くのも文学だと思うのは私だけでしょうか?

モダンアートはわからない。ドストエフスキーもわからない

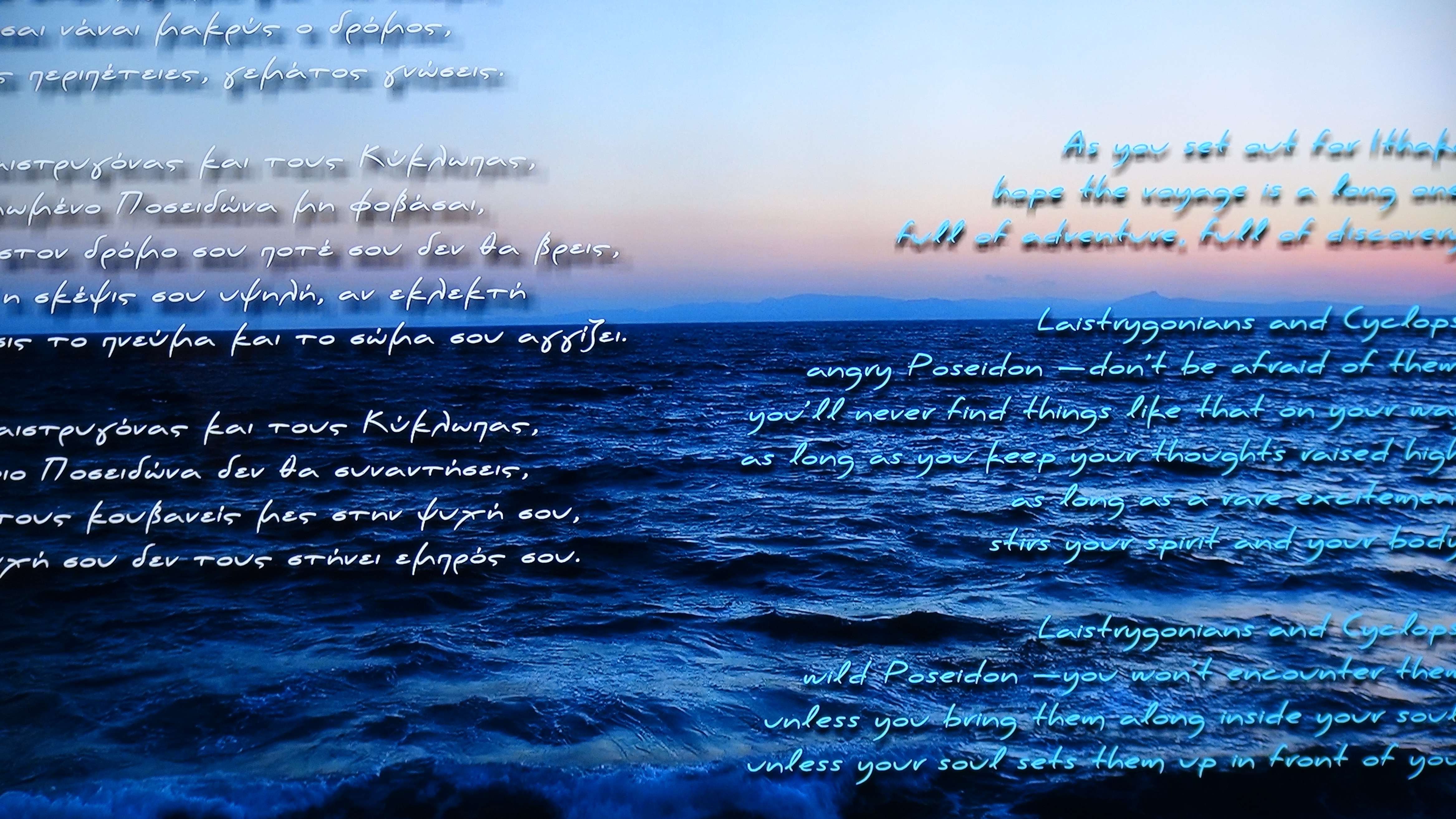

みなさん。モダンアートってわかります?

みなさん。モダンアートってわかります?

子どもが描くような絵、バケツの中の絵の具をひっくりかえしたような絵、塗りたくっただけの絵……わたしは全然わかりません。

だからといって自分が理解できないものを頭ごなしに否定する気はありませんが、せめて高評価なのは「最初にやった」人物だけにしてほしいと思います。

革新的なことをやった最初のひとりが評価されるのはいいと思います。しかし後輩たちがそれにつづくのはどうなのでしょうか?

マネをしただけの人に革新性などあるわけがありません。

最初のひとりはたしかに絵はこう描かねばならないという固定観念を打ち破ったのでしょう。

しかし作家がみんなドストエフスキー的描写をしていたら、世のキャラクターは分裂病で溢れ、誰も小説なんて読まなくなるだろうと思います。

だってつまらないから。

感情には大きな感情と小さな感情があるが、書いてしまえば等価値になる

たしかに人間の感情は、一瞬一瞬で変わることもあります。その通りです。しかしそのすべてをこまごまと描くことが必要でしょうか? ましてやそれが文学的高評価の条件でしょうか?

わたしはそうは思いません。

リアリティを追求しすぎると面白いものには決してなりません。

それが証拠に『罪と罰』は、これが無名作家の作品だったら、大半の人は全部読み通せないだろうと思います。

わたしもそうです。無名作家の処女作だったら途中で読むのをやめていました。世界的名作だとか、一生に一度は読んでおけ、と多くの人が言うから読み通せたのです。そのような人が大半だろうと思います。

「世界的名作」とされるものがなぜそんなことになるのか、考えたことがありますか?

殺人事件もあるし、追うもの追われるもののドラマもあって、けっして面白くないわけじゃないのに、なんでこんなに読んでいてイライラしてくるのでしょうか。

わたしたちは「魂が病んだ人の物語」を切実に読みたいとは思いません。読みたいのは「普通の人間」の悩み、苦しみであるはずです。これは自分を幸せにできない人が他人を幸せにできるわけがないというようなものです。自分の問題をクリアできないくせに、他人の問題に本気で首を突っ込む気にはならないでしょう。

病んだ人の心象風景だったら、どんなに現実離れしてメチャクチャでも許されますよね? だってそれが病んでいるってことだから。

ラスコーリニコフの心が病んでいるのは殺人犯としての罪の意識のせいです。それは「普通の人間」の状態だとさえいえます。

つまり主人公ラスコーリニコフは精神分裂病ではないのに、ドストエフスキーの心境描写のせいで、精神分裂病に見えてしまっているだけなのです。

感情には大きな感情と小さな感情があります。しかし文字として併記してしまえば等価値になってしまいます。母への思慕という大きな感情の中でふと「うざいな」と思う。それは現実にはあることでしょう。でも文字で併記してしまうと大きな感情と小さな感情が同じ価値を持って読者に迫ってきてしまうのです。

これがドストエフスキー作品のキャラクターを「ビョーキだ」と感じてしまう原因です。

いっそポイント(字の大きさ)を変えられたら、こんなことにはならなかったのに。

お母さん、お別れです。今までありがとう。

いやだなあ、最後の別れの時にそんなめめしい態度をとらないでくれ。最後ぐらいは男らしくいさぎよくしたいんだ。結末は変わらないんだ。いさぎよく去らせてくれ。

ぐらい感情の大きさで字の大きさが変われば狂った人物には見えないのですが、同じ字の大きさで併記されると「気持ちが悪い、頭のおかしい人」にしか見えないのです。

日本人の和の感覚とは合わないドストエフスキー文学

どうもキャラクターが精神分裂病の人物に思えてしまう。それが『罪と罰』が読み進み辛い原因だと指摘しました。それはドストエフスキーが大きな感情も小さな感情も全部、同じ様式で等配分に地の文で併記してしまっているからでした。

地の文の心境描写が唐突なのです。まじでガイキチに見えます。自分から話しをしに行っておきながら、僕に構わんでくれ、とか。愛しているのに、憎んだりとか、感情線が、複雑というより唐突なのです。

たとえて言えば、こんな感じです。

スネ夫「おーい、のび太。見ろよ、お父さんに買ってもらったぼくのラジコンを。フランス製だぜ」

のび太「わあ。いいなあ。スネ夫。僕にも貸して」

スネ夫「いやだよ。ぼくちゃんのだぞ。なんでおまえに貸さなきゃならないんだよ」

のび太「貸してくれないんだったら、わざわざ僕んちまで来ることないじゃないか。何しに来たんだよ」

スネ夫「ぼくちゃんはただ自慢してのび太がうらやましそうな顔をするのが見たかっただけだよ。人がうらやましそうにぼくちゃんを見るのが、ぼくちゃんは何よりも好きなんだ。ぼくちゃんの自慢のために君のうちに寄ったのであって、君に貸すために寄ったんじゃないよ」

……こんな感じの人物がじゃんじゃん出てくるのが『罪と罰』です。

病んだ人物が、自分勝手な主張を繰り返すのです。

言っている意味がわかりますか?

そんならわざわざ訪問しなけりゃいいじゃん!! それが日本人の和の感覚です。

自分のために泣いてくれた人を、突然、憎悪したりする。

『罪と罰』まだ読んでいない人は、こういう精神分裂症のような人物ばかりが登場する病的な世界であることを知った上で読んでください。

ソーニャの母カチェリーナが狂って死にます。っていうか、登場人物がみんな狂った人みたいだけど、今さら狂うのです。

感情線が、複雑というより唐突

「ふいに」「急に」「突然」これまでの感情ラインになかった感情が湧いてきて、唐突に、叫ぶのです。それが「無意識の霊媒」であり、ドストエフスキーの文学の深みだという人もいますが、だとしたら狂人はみんな天才なのでしょうか?

そんな唐突な「無意識」をお互いにぶつけ合います。無意識の自由奔放な衝突です。

ドストエフスキー文学は日本人の和の感覚とは合わないなあ、と思います。地の文がいらないなあ。邪魔すぎるというのが私の正直な感想です。

シェイクスピアの戯曲のように、いっそセリフだけだったらよかったのに、と思いました。

瞬間瞬間の変化した感情を描くから、地の文がちぐはぐに感じます。それは瞬間瞬間の心を「流れ」を脈絡なく書き込んでしまったからでしょう。感情をリアルに表現しすぎて、気持ちが悪いのです。

ウソでもここは感情をそぎ落として精製して純化していくべきではないのですか?

わたしは思います。その作業を脚色というのです。

ドストエフスキーは作品を、チェホフのように戯曲で書いた方がよかったのではないでしょうか?

地の文の感情描写を省けば、小説はもっと短くなり、読みやすくなったはずです。

実存的な決断を描いた名作だという評価もある

生きるか死ぬか岐路に立っている「わたし」が、そのピンチにどう対処するか? そういう主人公の心が『罪と罰』の大きなテーマのひとつです。

金貸し老婆の殺人。それはラスコーリニコフなりに「理屈」があってのことでした。彼なりの「正義」があったといってもいいでしょう。しかし「罪の意識」に苦しめられています。

天才は人を殺しても罪にならないのか?

ここでラスコーリニコフが考えていた「罪」とは「人間の定めた法律」のことでした。しかし「神の罰」からは逃げきれませんでした。

そうしてラスコーリニコフは自首することになるのです。

若者らしい天才の自負と、それを認めない社会に対する憤懣から、それをどうにかしようとして彼は「ある行為」をします。法を犯すことは気にもとめなかった彼ですが、しかし神の目からは逃れられませんでした。

そこで彼は決断します。自首をしよう、と。

人の世の罪を、受けることに同意したのです。

しかしそれは彼にとって本当に人の世の罪だったのでしょうか。

彼は心の内側からの声に耳を傾け、神の罪を受けることに同意したのかもしれません。

彼のそばに最後までよりそっていたのはマグダラのマリアのような女性でした。

今更キリスト教。もう「神は死んだ」ってことでいいんじゃないか?

神など知らなかった男がキリスト教的な愛に目覚める、というエンディングをむかえるのです。ラストシーンも、結局、キリスト教の愛が救いとなっています。

このオチは『カラマーゾフの兄弟』もまったく同じです。

ドストエフスキー作品の読み方(『カラマーゾフの兄弟』の評価)

カラマーゾフの兄弟『大審問官』。神は存在するのか? 前提を疑え!

今さら?という気がします。またもやキリスト教は真実だ的な話しなのです。

19世紀の作品ですよ。もう神は死んだってことでいいんじゃないか? とわたしは思います。

もう神は留守だってことでいいんじゃないでしょうか? 何世紀、この話題を続けるのでしょうか?

西欧文学それでいいのか? もうそのテーマはいいんじゃないか?

これが、ほとんどキリスト教徒がいない日本人には『罪と罰』はあまり向いていない作品なんじゃないかと思う理由のひとつでもあります。

「人の心と秋の空」それが文学か?

文豪ドストエフスキーは、刻一刻と変化する心の流れ(意識)を描き切った作家であるという高評価があります。

それを聞いて少女マンガのテーマかと思いました。「好きな気持ちが一瞬で嫌いに変わる」って女子高生か?

「好意をもっていた人を、次の瞬間、嫌いになる」って、そりゃそういうのが人の心だと知っているけどさー、それをあれだけの長文で描かないとロシアの人たちには伝わらなかったのでしょうか。

わたしたち日本人は、そういうことわざを知っています。

「女心と秋の空」いやここは「人の心と秋の空」と言っておきましょう。

秋の空は安定しなくて、変わりやすいですよね。同じように人の心は変わりやすいものです。

もしもドストエフスキーが人の心は変わりやすい、瞬間瞬間で気持ちはころころ変わる、それをコントロールもできない、そういうことを描きたかったのだとすれば、「人の心は秋の空」そういうだけで足りたのではないでしょうか? そして短い方が深い趣があります。短い方が深いと感じるのは、俳句など日本文化の精髄にも通じるものです。短い箴言の中で、あらゆる物語を当てはめて言うことができるからです。

そんな日本人が「世界一の小説」ぐらいにまで『罪と罰』を高評価するのは、本当に自分の判断からなのでしょうか?

すぐ隣で暮らしている人の心さえもわからない私たち

ドストエフスキーはロシア文学です。逆にいえば、ロシアで高く評価されたからって、日本人がそこまで高く評価することはないのではないか? と思います。

世界最高の小説には、わたしには思えません。

洋楽の旋律なのかな? とも思います。日本人のわたしたちが、大ヒットした洋楽でも「ン? これのどこがいいの?」と思うことありませんか?

ここで言っているのは、日本のポップスの旋律の方が、洋楽よりもすんなりと受け入れやすい感覚のことです。

「裸の王様の感覚」がドストエフスキー評にも必要なのではないでしょうか?

気持ちを忖度して、調和するのが日本人的な感情です。その日本人の和の心から見ると、瞬間瞬間の小さな感情が両論併記されたドストエフスキー作品を見ると、分裂病の人にしか見えません。日本人の和の心から見ると、無用な争いが多すぎます。争いのための争い、に見えてしまうのです。

でもロシア人ならこれが普通なのかもしれません。

世界的名作だ、と前評判を聞いていなかったら、わたしは最後まで読み通せなかったと思います。日本人の心から見ると、狂った人たち、実験的につくられた性格の前衛的な人物に見えてしまうのです。「これがリアルな人間だよね」とすなおに高評価できません。「気持ち悪い。ビョーキだな」としか読めないのです。

病んだ人の心を理解したい人なら読む価値があるかもしれません。しかしすぐ隣で暮らしている人の心さえわからない私たちが、キリスト教に飛躍する人の心を理解していったい何になるでしょうか?

その前にもっと知るべきことがあるはずだとわたしは思うのです。

× × × × × ×

(本文より)知りたかった文学の正体がわかった!

かつてわたしは文学というものに過度な期待をしていました。世界一の小説、史上最高の文学には、人生観を変えるような力があるものと思いこんでいました。ふつうの人が知り得ないような深淵の知恵が描かれていると信じていました。文学の正体、それが私は知りたかったのです。読書という心の旅をしながら、私は書物のどこかに「隠されている人生の真理」があるのではないかと探してきました。たとえば聖書やお経の中に。玄奘が大乗のお経の中に人を救うための真実が隠されていると信じていたように。

しかし聖書にもお経にも世界的文学の中にも、そんなものはありませんでした。

世界的傑作とされるトルストイ『戦争と平和』を読み終わった後に、「ああ、これだったのか! 知りたかった文学の正体がわかった!」と私は感じたことがありました。最後にそのエピソードをお話ししましょう。

すべての物語を終えた後、最後に作品のテーマについて、トルストイ本人の自作解題がついていました。長大な物語は何だったのか。どうしてトルストイは『戦争と平和』を書いたのか、何が描きたかったのか、すべてがそこで明らかにされています。それは、ナポレオンの戦争という歴史的な事件に巻き込まれていく人々を描いているように見えて、実は人々がナポレオンの戦争を引き起こしたのだ、という逆説でした。

『戦争と平和』のメインテーマは、はっきりいってたいした知恵ではありません。通いなれた道から追い出されると万事休すと考えがちですが、実はその時はじめて新しい善いものがはじまるのです。命ある限り、幸福はあります——これが『戦争と平和』のメインテーマであり、戦争はナポレオンの意志が起こしたものではなく、時代のひとりひとりの決断の結果起こったのだ、というのが、戦争に関する考察でした。最高峰の文学といっても、たかがその程度なのです。それをえんえんと人間の物語を語り継いだ上で語っているだけなのでした。

その時ようやく文学の正体がわかりました。この世の深淵の知恵を見せてくれる魔術のような書なんて、そんなものはないのです。ストーリーをえんえんと物語った上で、さらりと述べるあたりまえの結論、それが文学というものの正体なのでした。

× × × × × ×

× × × × × ×

主人公ツバサは小劇団の役者です。

「演技のメソッドとして、自分の過去の類似感情を呼び覚まして芝居に再現させるという方法がある。たとえば飼い犬が死んだときのことを思い出しながら、祖母が死んだときの芝居をしたりするのだ。自分が実生活で泣いたり怒ったりしたことを思いだして演技をする、そうすると迫真の演技となり観客の共感を得ることができる。ところが呼び覚ましたリアルな感情が濃密であればあるほど、心が当時の錯乱した思いに掻き乱されてしまう。その当時の感覚に今の現実がかき乱されてしまうことがあるのだ」

恋人のアスカと結婚式を挙げたのは、結婚式場のモデルのアルバイトとしてでした。しかし母の祐希とは違った結婚生活が自分には送れるのではないかという希望がツバサの胸に躍ります。

「ハッピーな人はもっと更にどんどんハッピーになっていってるというのに、どうして決断をしないんだろう。そんなにボンヤリできるほど人生は長くはないはずなのに。たくさん愛しあって、たくさん楽しんで、たくさんわかちあって、たくさん感動して、たくさん自分を謳歌して、たくさん自分を向上させなきゃならないのに。ハッピーな人達はそういうことを、同じ時間の中でどんどん積み重ねていっているのに、なんでわざわざ大切な時間を暗いもので覆うかな」

アスカに恋をしているのは確かでしたが、すべてを受け入れることができません。かつてアスカは不倫の恋をしていて、その体験が今の自分をつくったと感じています。それに対してツバサの母は不倫の恋の果てに、みずから命を絶ってしまったのです。

「そのときは望んでいないことが起きて思うようにいかずとても悲しんでいても、大きな流れの中では、それはそうなるべきことがらであって、結果的にはよい方向への布石だったりすることがある。そのとき自分が必死にその結果に反するものを望んでも、事態に否決されて、どんどん大きな力に自分が流されているなあと感じるときがあるんだ」

ツバサは幼いころから愛読していたミナトセイイチロウの作品の影響で、独特のロマンの世界をもっていました。そのロマンのゆえに劇団の主宰者キリヤに認められ、芝居の脚本をまかされることになります。自分に人を感動させることができる何かがあるのか、ツバサは思い悩みます。同時に友人のミカコと一緒に、インターネット・サイバーショップを立ち上げます。ブツを売るのではなくロマンを売るというコンセプトです。

「楽しい、うれしい、といった人間の明るい感情を掘り起こして、その「先」に到達させてあげるんだ。その到達を手伝う仕事なんだよ。やりがいのあることじゃないか」

惚れているけれど、受け入れられないアスカ。素直になれるけれど、惚れていないミカコ。三角関係にツバサはどう決着をつけるのでしょうか。アスカは劇団をやめて、精神科医になろうと勉強をしていました。心療内科の手法をツバサとの関係にも持ち込んで、すべてのトラウマを話して、ちゃんと向き合ってくれと希望してきます。自分の不倫は人生を決めた圧倒的な出来事だと認識しているのに、ツバサの母の不倫、自殺については、分類・整理して心療内科の一症例として片付けようとするアスカの態度にツバサは苛立ちます。つねに自分を無力と感じさせられるつきあいでした。人と人との相性について、ツバサは考えつづけます。そんな中、恋人のアスカはツバサのもとを去っていきました。

「離れたくない。離れたくない。何もかもが消えて、叫びだけが残った。離れたくない。その叫びだけが残った。全身が叫びそのものになる。おれは叫びだ」

劇団の主宰者であるキリヤに呼び出されて、離婚話を聞かされます。不倫の子として父を知らずに育ったツバサは、キリヤの妻マリアの不倫の話しに、自分の生い立ちを重ねます。

「どんな喜びも苦難も、どんなに緻密に予測、計算しても思いもかけない事態へと流れていく。喜びも未知、苦しみも未知、でも冒険に向かう同行者がワクワクしてくれたら、おれも楽しく足どりも軽くなるけれど、未知なる苦難、苦境のことばかり思案して不安がり警戒されてしまったら、なんだかおれまでその冒険に向かうよろこびや楽しさを見失ってしまいそうになる……冒険でなければ博打といってもいい。愛は博打だ。人生も」

ツバサの母は心を病んで自殺してしまっていました。

「私にとって愛とは、一緒に歩んでいってほしいという欲があるかないか」

ツバサはミカコから思いを寄せられます。しかし「結婚が誰を幸せにしただろうか?」とツバサは感じています。

「不倫って感情を使いまわしができるから。こっちで足りないものをあっちで、あっちで満たされないものをこっちで補うというカラクリだから、判断が狂うんだよね。それが不倫マジックのタネあかし」

「愛する人とともに歩んでいくことでひろがっていく自分の中の可能性って、決してひとりでは辿りつけない境地だと思うの。守る人がいるうれしさ、守られている安心感、自信。妥協することの意味、共同生活のぶつかり合い、でも逆にそれを楽しもうという姿勢、つかず離れずに……それを一つ屋根の下で行う楽しさ。全く違う人間同士が一緒に人生を作っていく面白味。束縛し合わないで時間を共有したい……けれどこうしたことも相手が同じように思っていないと実現できない」

尊敬する作家、ミナトセイイチロウの影響を受けてツバサは劇団で上演する脚本を書きあげましたが、芝居は失敗してしまいました。引退するキリヤから一人の友人を紹介されます。なんとその友人はミナトでした。そこにアスカが妊娠したという情報が伝わってきました。それは誰の子なのでしょうか? 真実は藪の中。証言が食い違います。誰かが嘘をついているはずです。認識しているツバサ自信が狂っていなければ、の話しですが……。

「妻のことが信頼できない。そうなったら『事実』は関係ないんだ」

そう言ったキリヤの言葉を思い出し、ツバサは真実は何かではなく、自分が何を信じるのか、を選びます。アスカのお腹の中の子は、昔の自分だと感じていました。死に際のミナトからツバサは病院に呼び出されます。そして途中までしか書いていない最後の原稿を託されます。ミナトの最後の小説を舞台上にアレンジしたものをツバサは上演します。客席にはミナトが、アスカが、ミカコが見てくれていました。生きることへの恋を書き上げた舞台は成功し、ツバサはミナトセイイチロウの後を継ぐことを決意します。ミナトから最後の作品の続きを書くように頼まれて、ツバサは地獄のような断崖絶壁の山に向かいます。

「舞台は変えよう。ミナトの小説からは魂だけを引き継ぎ、おれの故郷を舞台に独自の世界を描こう。自分の原風景を描いてみよう。目をそむけ続けてきた始まりの物語のことを。その原風景からしか、おれの本当の心の叫びは表現できない」

そこでミナトの作品がツバサの母と自分の故郷のことを書いていると悟り、自分のすべてを込めて作品を引きついて書き上げようとするのでした。

「おまえにその跡を引き継ぐ資格があるのか? 「ある」自分の中にその力があることをはっきりと感じていた。それはおれがあの人の息子だからだ。おれにはおれだけの何かを込めることができる。父の遺産のその上に」

そこにミカコから真相を告げる手紙が届いたのでした。

「それは言葉として聞いただけではその本当の意味を知ることができないこと。体験し、自分をひとつひとつ積み上げ、愛においても人生においても成功した人でないとわからない法則」

「私は、助言されたんだよ。その男性をあなたが絶対に逃したくなかったら、とにかくその男の言う通りにしなさいって。一切反論は許さない。とにかくあなたが「わかる」まで、その男の言う通りに動きなさいって。その男がいい男であればあるほどそうしなさいって。私は反論したんだ。『そんなことできない。そんなの女は男の奴隷じゃないか』って」

× × × × × ×