聖書の次に大切といわれた本。イマジネーションのSF冒険物語

第一部1678年。第二部が1684年に出版されました。年表的には暗黒の中世はもう終わっているはずです。だいたい4世紀から14世紀までの千年が中世とされています。ルネッサンスが15世紀ぐらいですからね。

Theキリスト教文学、の代表選手のような『天路歴程』が、17世紀に書かれていることにまず驚きました。これほど濃厚なキリスト教文学は中世に書かれているはずだと思うのが普通だと思います。

まあ19世紀末になってもロシアのような辺境の地ではキリスト教文学が書かれ、それがいまだに世界最高の文学なんていわれているわけですから、やはりキリスト教が分からないと西洋文化は理解できないということでしょう。

カラマーゾフの兄弟『大審問官』。神は存在するのか? 前提を疑え!

物語の最後の救い(オチ)をキリスト教の神の王国に求める作品に心底驚いてしまいました。ロシアは時代が4世紀ほどずれているんじゃあるまいか?

ドストエフスキー作品の読み方(『カラマーゾフの兄弟』の評価)

主人公クリスチャン(キリスト教徒)が、天の都をめざして冒険するという物語です。天の都というのは神の王国のことです。つまりは死=昇天がエンディングとなります。

家族の反対、周囲の嘲笑、信仰に挫折するあらゆる誘惑、偽の希望、形だけ真似する偽善者。神のルールを守らないもの、さまざまな困難や誘惑に打ち勝ってクリスチャンは天の都へとたどりつきます。途中で立ちふさがる巨人や怪物も信仰を妨害するものの比喩であり、冒険の体裁をとった修身の本だといえるでしょう。だからキリスト教世界から大切にされたのですね。

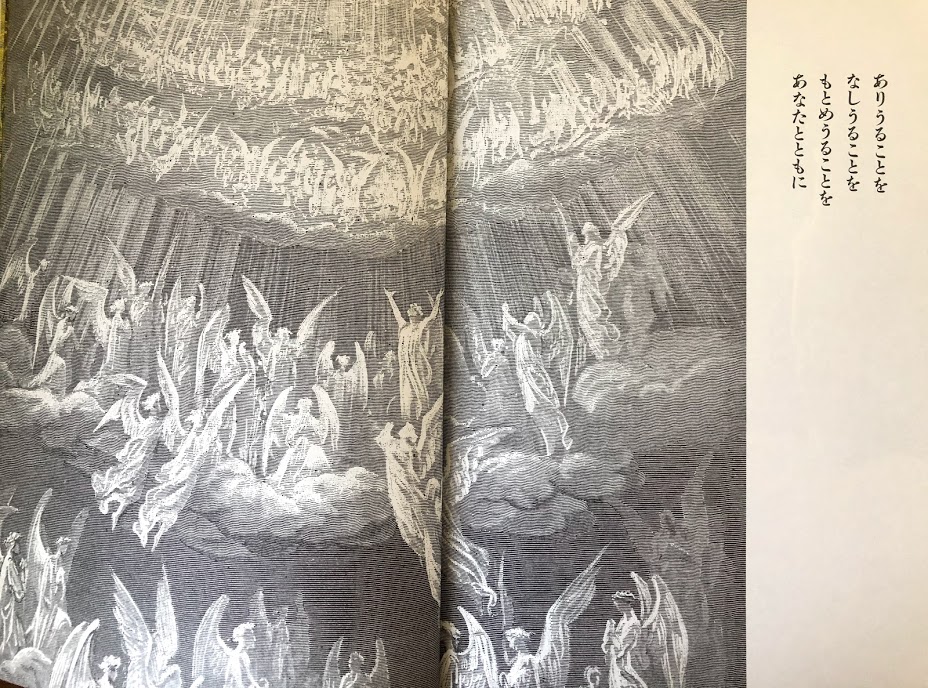

谷口江里也・ギュスターヴ・ドレ。ダンテの『神曲』の素晴らしさ

第一部。天の都・神の王国を目ざして

滅びの町で、心に悩みある重荷を背負った男が悩んでいます。

「自分の魂を救うためにはいったいどうすればよいのだ」

エヴァンジェリスト(神の言葉を人々に伝える人)に導かれ、男は家族をすてて旅立ちます。そして天の都を目指します。これは信仰生活に入ることの比喩でしょう。彼の名まえはクリスチャンです。キリストを信じる者。キリスト教徒ですね。

キリスト教が世界一の信者数を誇る不滅の宗教であるのはなぜなのか?【獄中記】オスカー・ワイルド

頑固者のオブスティネットと、すぐに信じるプライアブルがクリスチャンのあとを追います。彼らはキャラクターであり、また概念でもあります。

頑固者は頑固なゆえに信仰に入ることができず、すぐに信じるプライアブルも頑固者オブスティネットよりはキリスト教を信じるものの『落胆の沼』に落ちて、出だしの災難に耐えられずに、もと来た町へと引き換えしてしまいます。クリスチャンはヘルプという男から助けてもらいます。

世俗の町に住む世渡り上手のワイズマンは「背中の重荷を軽くするにはエヴァンジェリスト(福音)ではなく、道徳の町に住むリーガリティー(律法主義者)かシヴィリティー(礼儀)のいうことを聞いた方がいい」と助言します。しかしそれは信仰生活ではなく、律法や道徳にしたがえという信仰生活からの離脱をすすめるものでした。誘惑です。

「自分のいのちを愛するものは、これを失う。」聖書の言葉を思い出し、クリスチャンは門を叩いて、向こうの世界(キリスト教)へと足を踏み入れます。

そこでインタープリター(解説者)と会います。インタープリターは、聖書の福音を信じて、偽の案内人には引っかからないようにと忠告します。

クリスチャンが道を進むとそこには十字架があって、いままでずっと背負ってきた重荷が背中から滑り落ちました。天使が近づいてきて「神の恵みによりあなたの罪は許された」といいます。そして巻物をもらいます。

その先に、まぬけのシンプル、なまけもののスロース、ずうずうしいプリザンプションが鎖につながれ眠っていました。クリスチャンは彼らを助けようとしますが、拒否されてしまいます。

これは布教活動がうまくいかないことの比喩でしょう。

その先には形式主義者のフォーマリストと偽善者ヒポクリシーが歩いていますが、エヴァンジェリストが示した門をくぐってはいませんでした。分かれ道でひとりは『危険』を、もうひとりは『破滅』を選び、戻ってはきませんでした。

ここでの門とは教会の比喩ではないかと思います。ちゃんとした教会を通らないと天国にはいけないよ、という意味だと思います。

クリスチャンは「いのちの泉」を飲んで、険しい山道を登っていきます。二頭の猛獣が道をふさいでいるといって臆病者ティマラスと人を信用しないミストラストが道を下って戻っていきました。クリスチャンは天使にもらった巻物を落としてしまったことに気づくが、道を引き返して巻物を取り戻します。

二頭の猛獣は勇気ある信仰をためそうとしているのでした。道の真ん中を通れば手出しはしなかった。クリスチャンは「麗しの宮殿」の門番ウォッチフルに泊めてくれるように頼みます。宮殿には思慮深いディスクレッションと三人の娘、慎み深いプルーデンス、神を敬うパイエティー、愛情深いチャリティーがいて、宮殿の中でモーセの杖、ギデオンのたいまつ、サムソンのろばのあご骨、ダビデがゴリアテを倒した石などを見せてもらいます。

クリスチャンは剣と盾、鎧をもらって「屈辱の谷」へと向かいます。そこで滅びの町の王アポリュオンと出会います。アポリュオンはクリスチャンに滅びの町へ戻れと命令します。しかしクリスチャンの王はもはやアポリュオンではなく別のお方です。二人は戦い、クリスチャンはすんでのところでアポリュオンを剣で刺して倒したのでした。

「死の陰の谷」は死が翼を広げて待っているおそろしいところでした。ここでも引き返す人に出会いますが、クリスチャンは進んでいきます。彼の信仰はぐらつきますが、忠実な友フェイスフルと道連れになって死の陰の谷を抜けたのでした。

フェイスフルとクリスチャンは「虚栄の町」に着きました。売っているものはみなくだらないものばかりで悪人が町をうろついていましたが、天の都に行くにはどうしてもこの町を通らなければなりませんでした。二人は捕らえられてしまいます。そして棒で打ち叩かれ、檻に閉じ込めて見せ物にされます。町の人たちは二人を悪意をむき出しにしてののしり、おもしろがってからかいました。鞭打ち、手錠や足かせで縛って苦しめました。裁判長は善い行いを憎むヘイト・グッド。やっかみやのエンヴィー、迷信深いスーパースティション、お世辞ばかりのピック・サンクの証言で二人は有罪になります。フェイスフルは処刑されてしまいました。輝く馬車に乗って天の都へとフェイスフルの魂は登っていきます。

一方釈放されたクリスチャンは、希望を失わないホープフルとともに「虚栄の町」を抜け出します。クリスチャンは「道草の原」を歩きますが間違った方角でした。うぬぼれやのヴェイン・コノフィデンスは、深い穴に落ちて見えなくなってしまいました。

二人は本道に戻り「疑いの城」へと向かいます。そこで人を絶望に陥れる巨人ディスペアと疑い深い妻ディフェンスにつかまって拷問を受けます。ホープフルは自殺しようとしますが、キリスト教では自殺は禁じられています。二人は虐待に耐え続けますが、クリスチャンは懐に「希望」という名の鍵を持っていました。二人は「疑いの城」を抜け出し「楽しみの山々」にたどり着きました。その山は羊たちのためにいのちをすてたインマヌエルさまのものでした。その山にいる羊飼いの名まえは知識のあるノレッジ、経験豊かなエクスピーリエンス、用心深いウォッチフル、誠実なシンシアでした。彼らに案内されて「誤りが丘」を見物に行くと、偽の案内人たちの言葉を信じ込み、騙されて崖下に落ちた人たちの死骸を発見しました。「警戒の山」からは「疑いの城」が見えました。「澄みが丘」からは天の都の門を見ることができます。

二人はさらに先に進むと無知なイグノランスと出会います。イグノランスはキリスト教信者のようでしたが、門から出発しなかったために、最後は天の都に入れてもらえません。

これは教会を通さないと救われないことを比喩していると思います。イグノランスはそのうちにいなくなってしまいました。分かれ道でどっちに進めばよいのか迷っていると、案内を申し出た口のうまいフラタラーに騙されて大きな網にかかってしまいます。しかし天使に救われます。天使は二人を激しく鞭打って懲らしめました。

「魔法の国」では、眠ってしまいそうになりましたが、事前に注意されていたので、切り抜けることができました。「ベウラの国」(神のやどる場所)は素晴らしい場所で、白い衣を身にまとった人に出会います。

「ベウラの国」と「天の都」との間には、流れの激しい広く深い川がありました。

「この川を渡らなければ、天の都の門にたどり着くことはできません。川以外の道をたどって天の都に行ったのはエノクとエリヤのみ」と白い人はいいました。

この川は死の比喩でしょう。聖書ではエノクとエリヤは死をむかえていないとされているため、この死の川を渡っていないのです。

川の深さは信仰の深さによって深くも浅くも感じられるものでした。二人は徒渉に苦しみますが、

「おまえが深い流れを渡るとき、わたしもいっしょにいるのだ」

という聖書の言葉を思い出し、川を渡り切ります。

天の都はそそりたつ丘の上にありました。白い衣の人は天使でした。そこには貧しさも、悩みもなく、別れも、悲しみも、病も、死もありません。主をたたえながら永遠に過ごすのです。

二人は白い衣を着せられて、天の都の門に迎え入れられました。

キリスト教の本質は、この肉体この意識のまま死者が復活すること、そして永遠の命を得ることができるということ

第二部。真のキリスト者となるための道程を描いた物語

第二部は第一部の焼き直しです。やはり信仰と苦難の物語になっています。その途中の困難は第一部のクリスチャンと同じもので、同じ道程をたどっています。天の都にたどり着く道筋はひとつしかありません。第一部のクリスチャンの妻クリスティアーナが、天の都へとたどり着くための冒険を描いたものが第二部です。天の都にいたるということは「死ぬこと」であり、ここでは人間が死ぬときの心得、キリスト者として死ぬことの心がまえについて説いてあるのです。だから聖書の次に大切な本などとかつていわれたわけですね。

「天の都にたどり着くためには、人々のあざけりや、苦しみ、悲しみなど、さまざまな試練を通らなければなりません。喜びは悲しみから生まれ、悲しみの後には幸せが訪れるのです」

クリスティアーナは天使に導かれ、夫の後を追って、天の都への旅を決意します。

「友達である私たちをすてて、行き先もわからないところへ旅立つなんて」と非難されますが、

「夫に『勝手にひとりで出ていくがいいわ』といったことを後悔しています」「お父さん(クリスチャン)は今、天の都で元気に暮らしています」と、息子たち、ご近所さんたちを連れて、旅に出るのでした。

ほとんどの旅路ではクリスチャンの妻だということで、特に歓迎されます。信仰を先んじた夫のおかげをたくさんこうむっています。

「死んだ後の命などない」と思っている人に出会いますが、彼は下を向いたまま、上を見ようともせず、藁やごみを熊手でひっかきまわしているだけでした。

良いものはすべてどこから来るのかを知ることです。

マレーシアの国教がキリスト教ではなくイスラム教であることの不思議

人は健康であればあるほど罪におちいりやすいものです。世を去る日のことをいつも心にとめていきなければなりません。幸せの国への道は険しい上り坂でした。

クリスチャンが巻物を忘れた原因は、必要が満たされると感謝を忘れてしまうことが原因でした。

このように第一部の解題も第二部では行われます。

夫(父親)が戦った「屈辱の谷」や「死の陰の谷」「虚栄の町」などをクリスティアーナ一行は進んでいきます。

そしてクリスチャンが苦しめられた巨人ディスペアを退治するのでした。

ベウラの国に到着すると、主がクリスティアーナを呼んでいます。十日以内に白い衣を着て主の玉座の前に立つように、というのです。

クリスティアーナは苦しみ多い旅路がまもなく終わり、なつかしい夫と再びともに暮らせるという使いの言葉をよろこびにあふれて聞きました。

「わたしの死がみんなに役立ってほしいと思います。あなたたちもやがて一人ひとりこの世を去っていかなければなりません。すべての行いは神への愛から生まれなければならない」

そしてクリスティアーナが天の都へと旅立つ日が来ました。

「主よ、わたしはあなたのみもとにまいります」

冒険物語のようにみえて、登場人物はすべて抽象的な概念のネーミングとなっています。いわば人間のように見えて人間でなく、怪物のように見えて怪物ではありません。すべては信仰を貫徹することの難しさの比喩なのでした。

永遠の命を得るための冒険の書、それが『天路歴程』なのでした。

ヒゲの魅力。イエスは髭づらなのに、ブッダは顎ツルツルなのは何故だ?

※私は「私的十大小説」という著書の中で、「聖書」を10冊の本のひとつに挙げています。よかったらこちらもご覧ください。

× × × × × ×

『ギルガメッシュ叙事詩』にも描かれなかった、人類最古の問いに対する本当の答え

(本文より)「エンキドゥが死ぬなら、自分もいずれ死ぬのだ」

ギルガメッシュは「死を超えた永遠の命」を探し求めて旅立ちますが、結局、それを見つけることはできませんでした。

「人間は死ぬように作られている」

そんなあたりまえのことを悟って、ギルガメッシュは帰ってくるのです。

しかし私の読書の旅で見つけた答えは、ギルガメッシュとはすこし違うものでした。

なぜ人は死ななければならないのか?

その答えは、個よりも種を優先させるように遺伝子にプログラムされている、というものでした。

子供のために犠牲になる母親の愛のようなものが、なぜ人(私)は死ななければならないのかの答えでした。

エウレーカ! とうとう見つけた。そんな気がしました。わたしはずっと答えが知りたかったのです。

× × × × × ×