ジェイムス・ジョイス『ユリシーズ』よりもホメロス『オデュッセイア』の方を読むべき理由

ここで取り上げるのはジョイスの「ユリシーズ」です。そしてここで書こうとしているのは「創作」「物語」のことです。「文学」ではありません。文学だと「人間の真実を追求する」臭が漂います。学究ではなく、エンターテイメントのことです。

戦争や冒険は体験したものにとってはリアルな現実ですが、体験していない者にとってはフィクションに似ています。「わたし(=作者)」の現実の中に、戦争や冒険がなければ、それは「わたしにとってのリアル」ではありません。

すると「わたしにとってのリアル=たわいもない日常を書こう」というやからが必ず現れるのです。人間の真実とはこの日常そのものにあるのだから、という理論武装がなされます。作者としては「人間の真実を描いているつもり」なのです。

「たわいもない日常」だったら、誰だって経験しています。何も本を読む必要はありません。本を読むよりも自分が経験した方が面白いに決まっています。

日常の真実は、読書体験でなく、リアルに生きることができるのです。リアルRPG、リアル・ドラクエです。こんなに楽しいものはありません。平凡な日常よりも、大冒険をこそ、わたしたちは読みたいのです。

『ユリシーズ』は『オデッセイ』を日常の一日に落とし込んだものだといわれています。

※関連記事

小説のはじまりは「怒り」。詩聖ホメロス『イリアス』は軍功帳。神話。文学

トロイ戦争その後。オデュッセイアの表ルートと、アエネーイスの裏ルート

写本による淘汰。『イリアス』と『オデュッセイア』のあいだ。テレゴノス・コンプレックス

× × × × × ×

このブログの著者が執筆した「なぜ生きるのか? 何のために生きるのか?」を追求した純文学小説です。

「きみが望むならあげるよ。海の底の珊瑚の白い花束を。ぼくのからだの一部だけど、きみが欲しいならあげる。」

「金色の波をすべるあなたは、まるで海に浮かぶ星のよう。夕日を背に浴び、きれいな軌跡をえがいて還ってくるの。夢みるように何度も何度も、波を泳いでわたしのもとへ。」

※本作は小説『ツバサ』の前編部分に相当するものです。

アマゾン、楽天で無料公開しています。ぜひお読みください。

× × × × × ×

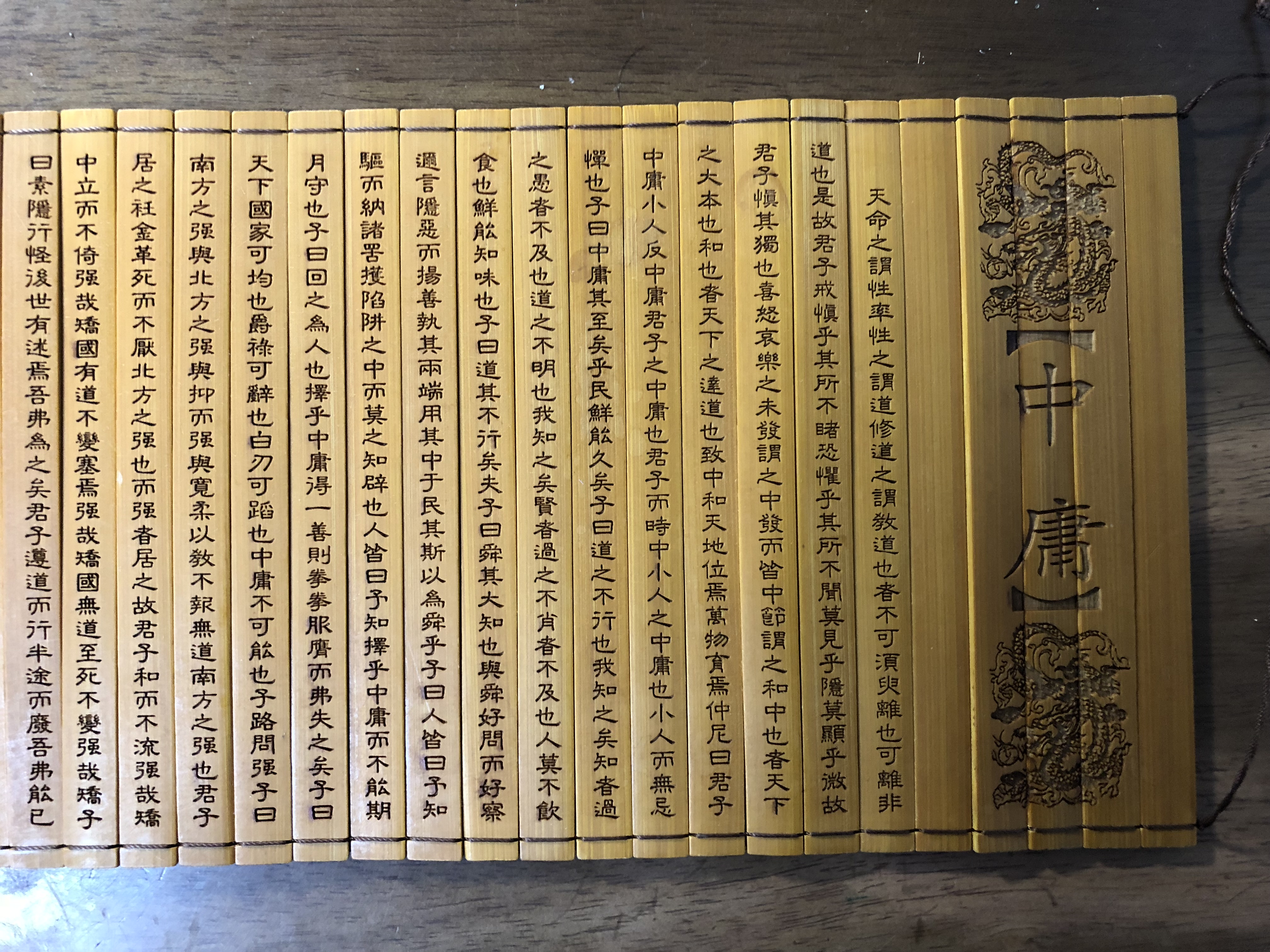

ユリシーズはオデュッセイアが下敷き

わたしが本当に書きたかったのは世界文学の古典『オデュッセイア』のことです。なのにどうして『ユリシーズ』もとりあげたのかというと、「オデュッセイア」を下敷きに『ユリシーズ』は描いているからです。

ユリシーズというのはオデュッセイアの英語読みです。タイトルからして作者は下敷きを隠すつもりがありません。というよりも、むしろ挑戦しているのです。

誰もが知る大冒険を、どれほど見事に日常の中に調理してみせるか、作家としてのおれの腕を「見てくれ」という読者への宣戦布告のようなものです。

古代ギリシアの大冒険を、現代アイルランドのありふれた日常に仮託して小説化しているのです。トロイの木馬を発案した知将オデュッセウスの10年にも及ぶ大冒険(漂泊)が、平凡な小市民の一日に対応して描かれているのです。

これは日本でいえば「西遊記」に描かれた西天取教のエッセンスを、平凡な江戸時代の庶民の一日の中で描きつくす試みのようなものです。『西遊記』の物語の終わりで孫悟空は「仏」になります。わずか一日で庶民を仏にするのは容易ではないでしょうが、他力本願の専唱念仏だったら何とかなりそうです。『ユリシーズ』というのはそういうことです。なむなむ。

神話を平凡な一日を仮託するというのは具体的にどういうことでしょうか?

たとえばギリシア神話の冥界を墓地に、冥府の主ハデスを墓地の管理人に、冥界の番犬ケルベロスを会葬に立ち会う神父に、という風に役割を割り振って日常に寄せていくわけです。

オデュッセウスが航海の途中で遭難し打ち寄せられた孤島の美女ナウシカは、通りすがりの色っぽい若い娘に仮託されます。

なんとオデュッセイアの故郷イタケー島は「自宅」です。やっぱりね。そうだと思ったよ。

トロイア戦争の勝利から故郷へ帰るためのオデュッセウスの10年に及ぶ苦難の大冒険は、平凡な中年男が自宅に帰る話しになっちゃっているのです。

『ユリシーズ』の中では文学上の実験もされているのですが、わたしは「平凡な一日もまた大冒険だ」みたいな発想に、なにか失墜、堕落のようなものを感じるのです。物語よ。小説よ。これでいいのか!? と問いかけたくなります。

この世界は奇跡。すべての一日が神話に匹敵する。そりゃそうだけど、だからってそれでいいのか。

この世界は奇跡なんだから、すべての一日が神話に匹敵する。

作者の主張を斟酌すればこういうことのようです。そりゃそうなんだろうけど、だからってそれでいいのか??

「生きていることは奇跡です。この世界は神話に等しいのです。オデュッセウスが故郷イタケー島に帰ったように、誰だって一日の終わりに自宅に帰るではありませんか。それが真実でないなら、私たちの人生に真実があるでしょうか?」

すべての一日が神話に匹敵する、というわけである。むむむ……だからってそんな物語が読みたいですか? わたしはあまり読みたいとは思いません。

「人生を生きるには二つの方法しかない。一つは奇跡などまったく存在しないと思うこと。もう一つはすべてが奇跡だと思うこと」

アインシュタインはそう言いました。そりゃあ平凡な日常だって奇跡なんでしょうけど……主張はいちいちごもっともであるが、どうです。みなさん。こういう物語を読む気になりますか?

とてもじゃないが、私は読む気になれません。っていうか、どうせ読むなら原点のオデュッセイアが読みたいと思いませんか?

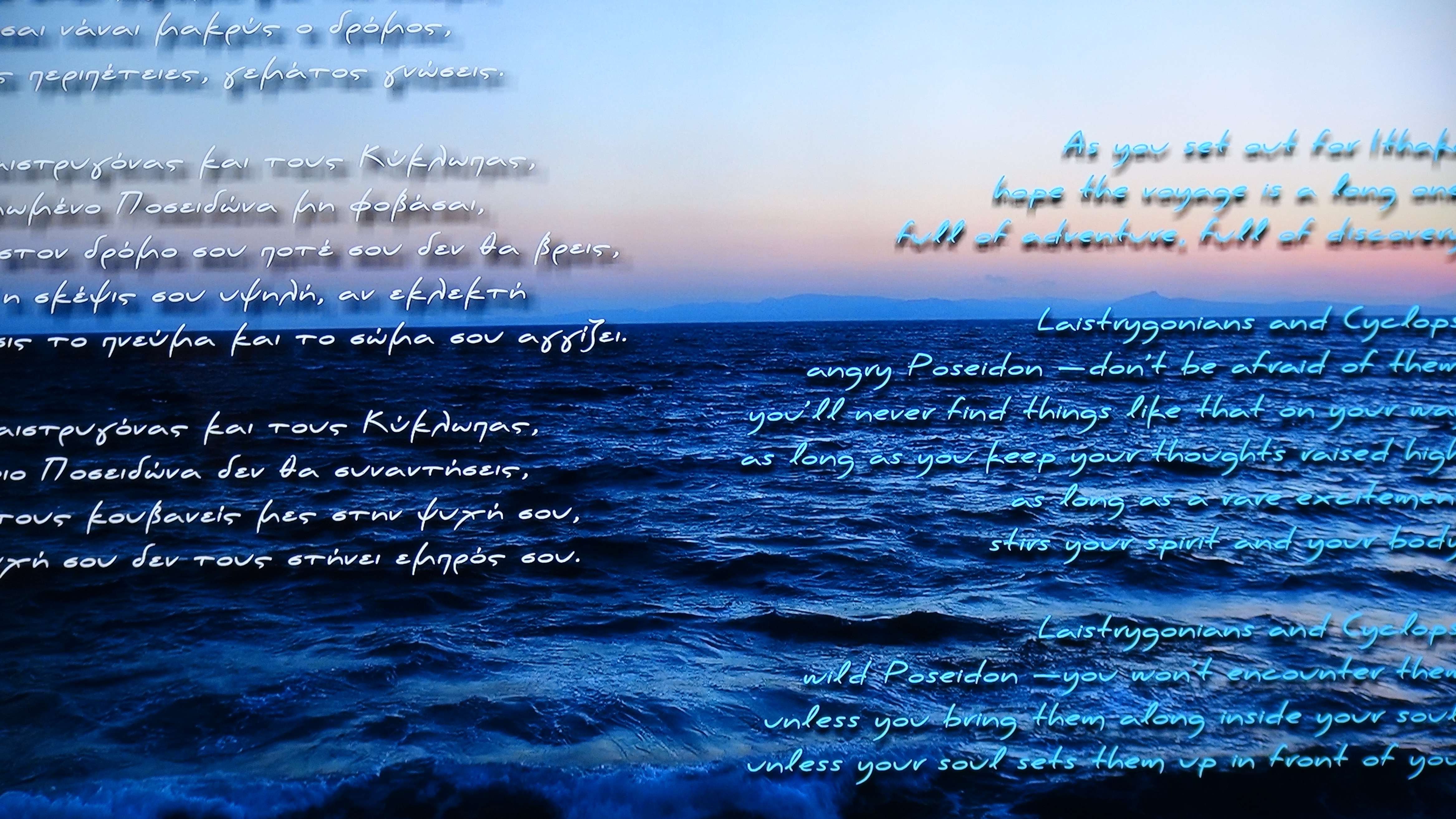

オデュッセイアは大冒険の別名

オデッセイとは、ただの「オデュッセイア」の意味ではなく、今では壮大な物語、大冒険を差す一般名詞にさえなっています。「さあ。オデュッセイアのはじまりだ」と言ったら、大冒険のはじまりだという意味です。

映画「2001年宇宙の旅」の現代は「スペースオデッセイ2001」です。

トロイア戦争を勝利して終えたイタケーの王オデュッセウスの故郷への帰郷は、困難なことこの上ない大冒険になってしまいました。ただ故郷へ帰るだけなのに。

ボスポラス海峡を渡って陸路で帰るルートもあったでしょうに。地中海クルーズ(海路)での帰国を選んだのが運のツキでした。

なぜならオデュッセウスは海神ポセイドンに嫌われて、帰宅を邪魔されているからです。そう簡単に帰れるはずがありません。ポセイドンですよ。神話中ナンバー2の神様に邪魔されているのに、どうしてたやすく帰れるというのでしょうか?

答えはひとつしかありません。捨てる神あれば拾う神あり。戦いの女神アテネや、空を飛ぶ靴を履くヘルメス神などの神様が、オデュッセウスを助けてくれるからです。

人間の力でなされることはひとつもない。すべては神の御意思——というのは『イリアス』から変わりません。

この時代の物語は、人間が戦っている上空で、神様が空中戦をやっているイメージです。主人公が勝つのは主人公に味方した神が勝つからであり、主人公が負けるのは主人公に味方した神が負けるから、なのです。何事も神次第なのです。だから『オデュッセイア』は『ギリシア神話』の神の痕跡のひとつとされています。

『古事記』に似ています。文学の中で立派に宗教していたのです。『古事記』の天照大神をうやまうように、『オデュッセイア』の女神パラス・アテナをうやまっていたのです。

寄港する島ごとにトラブルが発生。アニメ『ワンピース』『銀河鉄道999』のようなストーリー

オデュッセウスは家に帰るという目的のために航海します。寄港する島(遭難して流れ着く島)ごとに大事件があり、生存を脅かすような怪物がいます。そいつらを倒して事件を解決してまた次の冒険の島へと進んでいくわけです。まるでアニメ『ワンピース』のような物語。それがオデュッセイアです。船を汽車に変えれば『銀河鉄道999』みたいだとも言えます。

オデュッセイアは紀元前8世紀の作品ですから、ワンピースはオデュッセイアの2800年後の後継作品ということになりますね。

クロコダイルやゲッコー・モリアやドフラミンゴの代わりに、一つ目の巨人キュクロプス、サイレンの魔女、怪物スキュラなどが登場するのです。

どうです。これぞ物語ではありますまいか? これでも『ユリシーズ』が読みたい?

いや、古典の原典のほうを読みましょうよ。

リアルRPG、リアル・ドラクエ。本を読むより、自分が体験した方がいい

そもそも「たわいもない日常」だったら、自分だって経験しています。何も本を読む必要はありません。本を読むよりも自分が経験した方が面白いに決まっています。

日常が真実ならば、その真実をリアルに生きることができるのです。リアルRPG、リアル・ドラクエです。こんなに楽しいものはありません。

リアルでヒリヒリした肌感は、リアルワールドでしか味わえないものです。

文字よりも肉声からもらう情報の方が人間にとっては情報量が多いと言われています。感情というのは文字からよりも言葉そのものから伝わるのだ。

泣き声とか悲鳴とか、そういったものは文章では表現しきれません。しかしリアルに聞けばたとえ相手が外国人だって気持ちがわかってしまうものなのです。

ヒトラーが『我が闘争』の冒頭で、文章に書かれたものよりも演説の方が人の心を動かすというような内容のことを述べています。活字よりも肉声の方がはるかに感情を届けるものだからです。

文章のブログよりも映像のYouTubeの方が閲覧数が多く収益化しやすい

文章のブログよりも映像のYouTubeの方が閲覧数が多く収益化しやすいのは、それが理由でしょう。

上記のようにわたしは「日常」を描こうとする作家のスタンスには賛同できません。むしろアニメの宮崎駿監督のように魔法と飛行とインドラの矢を描いた作品こそ見たいと思うのです。

子供だましのB級作品だと思いますか? 絵空事だと思いますか? 本当にそうでしょうか。人間の「つながり」のようなものは極限状態でこそ輝くものです。追い詰められ、虚飾を剥ぎ取られ、一番大切なものしか選べないときに、人間の真実は輝くものなのです。

真実を暴くには装置がいります。それこそが虚構ではないかと思うのです。

果敢な冒険の物語のなかにこそ「人間の真実」がまざまざと描かれているものなのです。

だから「ユリシーズ」ではなく「オデュッセイア」なのです。古典の原典のほうを読みましょう。

× × × × × ×

このブログの著者が執筆した純文学小説です。

「かけがえがないなんてことが、どうして言えるだろう。むしろ、こういうべきだった。その人がどんな生き方をしたかで、まわりの人間の人生が変わる、だから人は替えがきかない、と」

「私は、助言されたんだよ。その男性をあなたが絶対に逃したくなかったら、とにかくその男の言う通りにしなさいって。一切反論は許さない。とにかくあなたが「わかる」まで、その男の言う通りに動きなさいって。その男がいい男であればあるほどそうしなさいって。私は反論したんだ。『そんなことできない。そんなの女は男の奴隷じゃないか』って」

本作は小説『ツバサ』の後半部分にあたるものです。アマゾン、楽天で無料公開しています。ぜひお読みください。

× × × × × ×

物語のあらすじを述べることについての私の考えはこちらをご覧ください。

私は反あらすじ派です。作品のあらすじ、主題はあんがい単純なものです。要約すればたった数行で作者の言いたかった趣旨は尽きてしまいます。世の中にはたくさんの物語がありますが、主役のキャラクター、ストーリーは違っても、要約した趣旨は同じようなものだったりします。

たいていの物語は、主人公が何かを追いかけるか、何かから逃げる話しですよね? 生まれ、よろこび、苦しみ、死んでいく話のはずです。あらすじは短くすればするほど、どの物語も同じものになってしまいます。だったら何のためにたくさんの物語があるのでしょうか。

あらすじや要約した主題からは何も生まれません。観念的な言葉で語らず、血の通った物語にしたことで、作品は生命を得て、主題以上のものになるのです。

作品のあらすじを知って、それで読んだ気にならないでください。作品の命はそこにはないのです。

人間描写のおもしろさ、つまり小説力があれば、どんなあらすじだって面白く書けるし、それがなければ、どんなあらすじだってつまらない作品にしかなりません。

しかしあらすじ(全体地図)を知った上で、自分がどのあたりにいるのか(現在位置)を確認しつつ読書することを私はオススメしています。

作品のあらすじや主題の紹介は、そのように活用してください。

本は電子書籍がおすすめです

本を読んで何かを考えた「あなた」。人生には『仕事を辞める』という選択肢があります。

これからもたくさんの良質な本に出会いたいという「あなた」。本は場所をとらない電子書籍がおすすめです。

kindle unlimitedは、電子書籍kindleキンドルを利用した和書12万冊、洋書120万冊以上の読み放題サービスです。

kindleの使い方

アマゾンプライムの使い方・入会方法

オーディブルの使い方

私はオーディオブックは究極の文章上達術だと思っています。