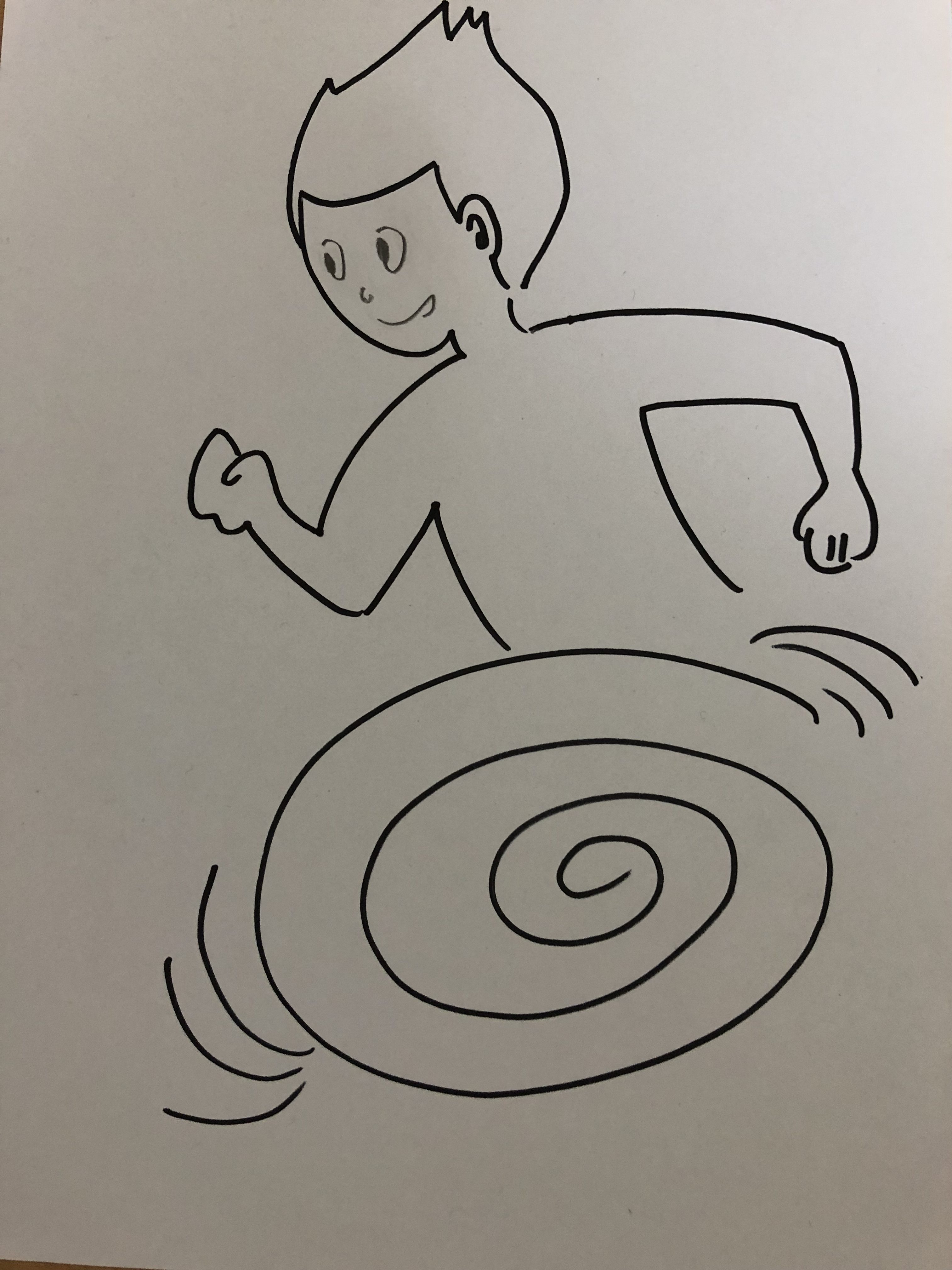

劇画タッチの最近のマンガではあまり見ませんが、ひと昔前のギャグマンガでは、すごく早く走る人の足元はクルクルと車輪のように渦が回っていました。

たとえばいじめられっ子の暴力から逃げるときの主人公の足元は、渦巻きナルトのようでした。

車輪のように足を回転させていることを象徴的に表現したものですが、マンガ家の観察力はどれほどのものでしょうか?

それを実際に検証してみましょう。

※※※YouTube動画はじめました※※※

書籍『市民ランナーという走り方(マラソンサブスリー・グランドスラム養成講座)』の内容をYouTubeにて公開しています。言葉のイメージ喚起力でランニングフォームを最適化して、同じ練習量でも速く走れるようになるランニング新メソッドについて解説しています。

『マラソンの走り方・サブスリー養成講座』

気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×

マンガの表現に学ぶ実走。下半身をクルクル回転させるイメージで走ってみよう

みなさんは古いアメリカン・コミックを読んだことがありますでしょうか?

あるいは日本の古いギャグマンガでも結構です。

それらマンガの中で、大急ぎで走るキャラクターは、どのように描かれていましたか?

とくに劇画というリアルタッチのものが流行する以前のマンガでは、速く走る人がどのように表現されていたか、思いだしてください。

そう。上半身は普通に描かれているのに、下半身は竜巻みたいな円が描かれていました。

足をクルクル回転させることを、台風が回転するように描くことで、目にもとまらぬ速さで走っていることを表現して見せたわけです。

そしてわたし達はこの絵を見て「ああ、これはすごく速く走っているんだな」と認識します。

この絵はとてもよく「走るということの特徴」を捉えている側面があります。さすが漫画家の観察眼は鋭いですね。

元気がないから走れないのではなく、走るから元気が出てくるのだ

今日はどうも元気が出ないな、と思っても、まずは走りだしてみましょう。最初は気分が乗らなくても、走っているうちに元気が出てきます。

そもそも元気がないから走れないのではなく、走るから元気が出てくるのです。楽しいから笑うのではなく、笑うから楽しいのです。あくまでも肉体が先です。

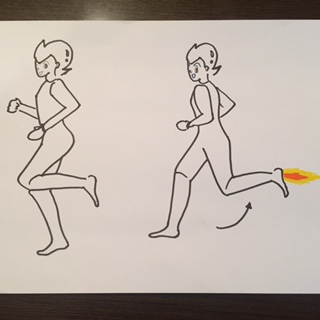

それでも気持ちが乗ってこなかったら、さあ気分転換ランニングのはじまりです。今日はマンガのキャラクターのように、脚を自転車のペダルのように回転させるイメージで走ってみましょう。急に走るのが楽しくなって、気分が乗ってくるかもしれません。

私が究極的には推奨しているストライド走法では、走ることとはひとつひとつの大ジャンプの連続に他ならないのですが、複数のフォームを持とう(今いちばん楽なフォームで走ろう)ということこそが本サブスリー養成講座のキモ・要諦ですので、長いレースの中、ときにはピッチ走法に切り替えることもあります。

マラソンの極意「複数のフォームを使い回す」で、ストライド走法からピッチ走法に切り替えるときに、リズムが崩れて戸惑いをおぼえることがあります。そのときマンガのように、足をクルクル車輪のように回転させるイメージをしてピッチ走法に切り替えると、切り替えがうまくいきます。脚を回転させるイメージをもつことでジャンプの意識を消すことができるからです。膝を中心にクルクル回すように走ります。

リズム感はクルクルクルクル~と途切れないリズムになります。音符が途切れることがなくなり、引っ掛かりをなくしてスムーズに回転させることを意識することで、おのずとピッチが上がります。

この際、意識は膝に置きます。ヒザを回すイメージです。

ランニングというのは歯車がかみ合って回る機械のようなもの

ランニングというのは歯車がかみ合って回る機械のようなものです。

膝を柔らかく使って「アトムのジェット走法」をつかって膝を折りたたみます。

勢いをつけないと膝は折りたためないことから、自然と「カカト落としを効果的に決める走法」が決まり、「フォアフット着地」になることでしょう。

ランニングの歯車を回してくれるイグニッションキーは、フォアフット着地(ヘルメスの靴)でも、折りたたんだ膝(アトムのジェット)でも、振り下ろした足(踵落とし)でも、どれでも構いません。

要は、ひとつひとつのテクニックは、単体で独立したものではなく、次の動作へと回転的に繋がっていくものなのです。

それを表現したマンガの表現「足をクルクルと回転させる」は、非常によくできた表現だと言わざるを得ないのです。

ランニングは歯車が嚙み合って次の動作へと回転的に繋がっていくもの

走るときに筋肉を意識するのはよくありません。「走りながら筋トレしているかもしれない」からです。

膝の先端には膝蓋骨という固くて大きな骨があります。その膝を意識して回転させるイメージを持ちます。膝を回すと大腿骨が太鼓のバチのように大きく動きます。

筋肉を意識するよりは骨を意識した方がよいのです。骨は疲れません。

上半身はフワッと腰椎を支点にして浮かせるようにして、腹背筋の力は抜いてしまいます。

背筋の力を抜くためには、アタマの重みで前後のバランスを取ります。

ここで言う「マンガのようにクルクルと足を回転させる」というのはあくまでも入力意識の問題で、物理的な動きとは別ですが、走るときの意識のひとつとしてとても有効なので、ご紹介させていただきます。

ランニングというのは歯車がかみ合って回る機械のようなものです。ひとつひとつのテクニックは、単体で独立したものではなく、次の動作へと回転的に繋がっていくものなのです。それを表現したマンガの表現「足をクルクルと回転させる」は、非常によくできた表現だと言わざるを得ないのです。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×