言葉(イメージ)を脳裏に描くだけで、たったそれだけで速く走れるようになる

これまでにわたしは書籍『市民ランナーという走り方(グランドスラム養成講座)』(サブスリー養成講座)を通じて、言葉の力(意識改革)で速く走る方法を書いてきました。

マラソン・サブスリーという難易度高めな関門を突破するために、ただ月間走行距離を増やすだけでは能がありません。

『ヤジロベエ走法』や『踵落としを効果的に決める・走法』といった言葉(イメージ)を脳裏に描くだけで、たったそれだけで速く走れるようになるということが、書物を書いた動機でした。わたしのサブスリー突破の原動力となった方法論だったのに、他にそのようなことを書いている人がいなかったからです。

しかしそうはいっても限界があります。言葉(イメージ)の力で、無限に速くなるわけではありません。もしそれが可能なら人は無限に速く走れます。なぜなら言葉の力は無限だからです。

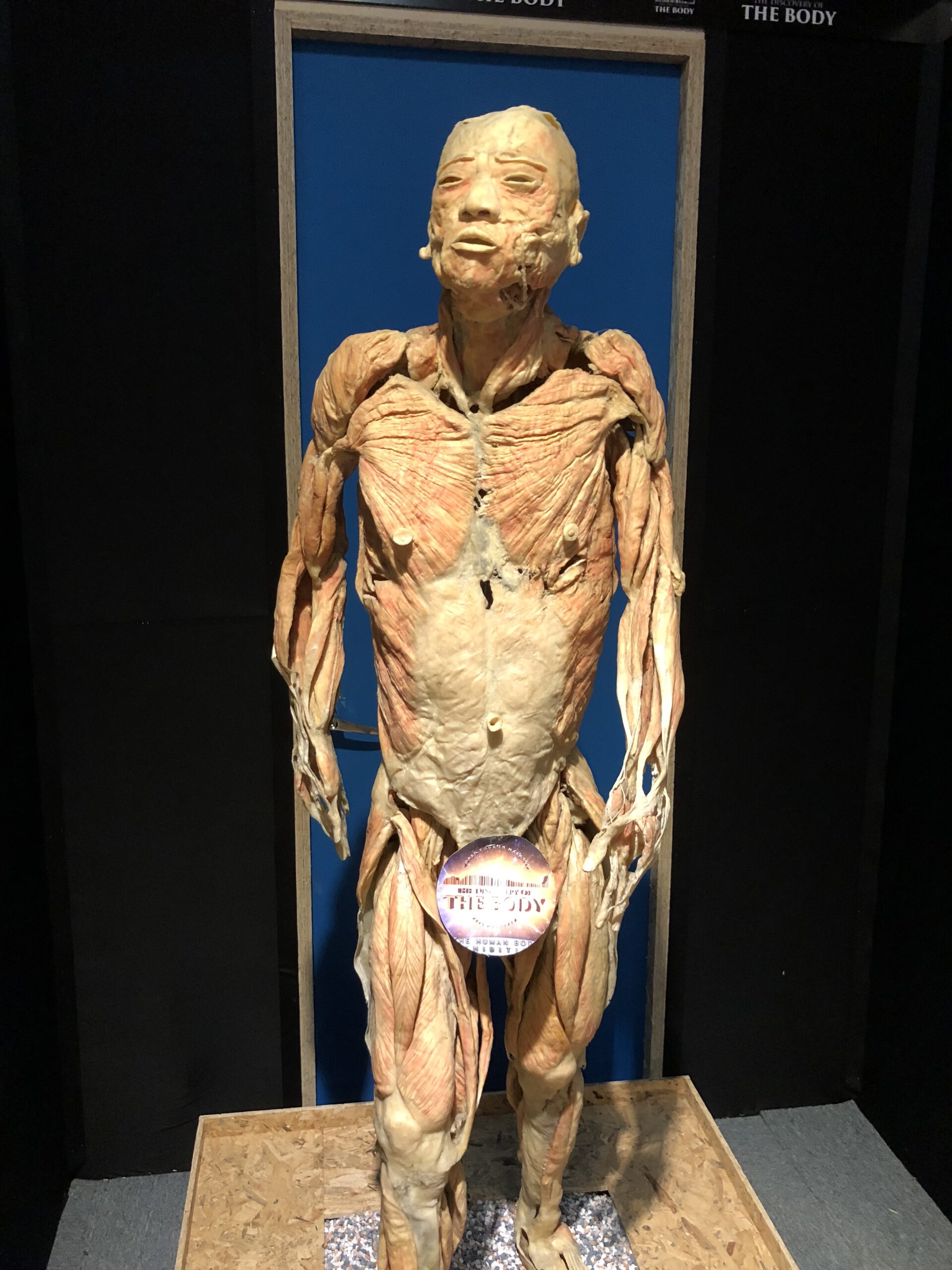

このページではこれまでの数々の走法理論を否定するような『そうはいっても肉体(バネ)がすべて』ということを書いています。

この言葉を最初に書いてしまったら書物を書き記す資格はないと思いますが、これまでにさんざん言葉のイメージ力を発信してきたわたしには、この内容を書く資格があると思って書くことにしました。

ぜひ最後までお読みください。

※※※YouTube動画はじめました※※※

書籍『市民ランナーという走り方(マラソンサブスリー・グランドスラム養成講座)』の内容をYouTubeにて公開しています。言葉のイメージ喚起力でランニングフォームを最適化して、同じ練習量でも速く走れるようになるランニング新メソッドについて解説しています。気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×

そうはいっても肉体(バネ)がすべて

そうはいっても肉体(バネ)がすべて。

そうはいっても肉体(バネ)がすべて。

こんなことを書いてしまうと「身も蓋もない」ため、他の方の書物には書いてありません。

人を努力から遠ざける言葉、人から希望を奪う言葉です。わたしはこういう言葉は好きではありません。しかし書かざるをえません。それは「真理」だからです。

アスリートはどうして引退の時が来るのでしょうか。それは肉体が衰えるからです。

肉体を突き動かしてきた「言葉のイメージ力」が衰えたわけではありません。衰えたのは筋力であり、体のバネです。

からだのバネが弱くなると、ストライドが短くなります。昔と同じ速さで走れなくなるのです。

ランナー人生には賞味期限がある

「マラソンは何歳から始めても10年はタイムが縮む」ということは、逆にいえば10年でタイムは伸びなくなるということです。そうはいっても肉体がすべてです。

膝には寿命があります。タイムが伸びたといっても、しょせんは長時間走るということに慣れただけです。長距離走の特別な才能があったわけではありません。青天井でタイムが伸びるわけがありません。

「潜在的に出しうるタイムを出した」ところで頭打ちです。そのランナー人生の賞味期限が10年だと言われているのです。

テクニック不要。筋力がついたら、できなかったことが自然とできるようになった体験談。

スポーツ(肉体パフォーマンス)における筋肉の重要性について、ひとつエピソードをご紹介します。

私のパートナーのイロハは学生時代に体操部の選手でした。

体操部だったイロハは、鉄棒なんかも得意な子だったのですが、体操はじめたての頃は「蹴上がり」ができなかったんだそうです。

蹴上がりというのは、ぶら下がった鉄棒から足を前に振り上げて、下がってきた足の勢いを利用して鉄棒の上にひょいっと上がるという技です。

中学生になって、はじめて体操部に入ったイロハは、体操部の顧問に筋トレばかりやらされたそうです。この顧問先生は体操経験者で指導実績がある先生だったのですが、体操のテクニックは一切教えることなく、最初はひたすら筋トレをやらせたそうです。

ランニングに比べると、体操ははるかに高度なテクニックが必要な運動ですが、これはいったいどういうことだったのでしょうか? 体操部の顧問先生は、肉体のパフォーマンスを言語化するのが苦手だったのでしょうか。イメージを人に伝達するのは、自分ができちゃうこととは別の能力が必要です。それが足りなかったのでしょうか?

さて、ここからが重要なエピソードです。

腕や腹筋が鍛えられてきたなあと実感し始めたころ、イロハが試しに蹴上がりをやってみたら、なんとあっさりできちゃったんだそうです。

何らのテクニックを教わったわけじゃないのに、筋肉がついたら、できなかったことが自然とできるようになっちゃった。

もちろん「蹴上がり」にはテクニックがあります。言葉のイメージ力でそれを触発することも可能でしょう。しかしどういうタイミングでどういう筋肉の使い方をするかが分かっていても、足を振り上げる筋肉や、体を持ち上げる腕力がなければどうすることもできません。

鉄棒の蹴上がりにおける経験ですが、サブスリーを狙うマラソンだって同じことです。

筋力さえつけば、走れなかった距離が走れるようになる。切れなかったタイムが切れるようになる。

イロハの体操での経験は、そのことを教えてくれます。

年をとると肉体はどうなるのか

走るスピードは「ストライド×ピッチ」で決まります。単純なものです。

ランニング本の多くがピッチ走法を重要視する中、わたしの講座では「ストライドこそ重要だ」と主張してきました。

しかし年をとると、体にバネがなくなり、ストライドが短くなってきます。

年をとっても「筋肉が衰えたなあ」とはあまり感じません。筋肉は筋トレすればつけることができます。しかしバネが衰えたなあ、と感じます。いくら筋トレしても、バネは復活しません。

ピッチは「命のリズム感」なので年をとってもさほど衰えません。

ウルトラマラソンの走り方「ばあちゃん走法」は、じいちゃんの素晴らしいピッチ走法に敬意を表して命名したものです。

おじいちゃんランナーがすごいピッチを刻んでも、あまり速く走れないのはストライドが短いからです。ストライドは走り方で改善できますが、肉体のバネによるところが大です。

ランニングのスピードは体のバネ次第なので、自分史上最高のパフォーマンスを発揮したかったら「バネのある若いうち」ということになるのです。

多くのアスリートはバネを失って引退していくのです。

バネ走法。弾むようなからだのバネは「生きていることの証」

みなさん、弾むように走っていますか? 肉体が弾むような感じがバネです。

みなさん、弾むように走っていますか? 肉体が弾むような感じがバネです。

長距離レースの後半に「ゾンビ走り」しているバテバテランナーがいますが、「ゾンビ走り」の特徴はいっさいバネが効いていない走り方をしているところです。バネで弾んでいないから死人のように見えるのです。

逆に言えば、バネは「生きていることの証」といってもいいでしょう。

若者はピョンピョン弾んでいるものです。それが生きているってことなのです。子どもは走り回っています。

肉体のバネの効いた「バネ走法」で走れば、ストライドが伸びて速く走ることができます。

腰などのショックアブソーバーをつかって、足が地面からもらう反力を吸収してしまってはいないでしょうか? これは「ゆっくりジョガー」によく見られる走り方です。

人間は脳ミソが大事なので、できるだけ脳に衝撃がいかない走り方を無意識のうちにしてしまいます。それが膝関節や腰といった衝撃吸収装置をつかって地面からの反力を吸収し脳天まで衝撃がいかないような走り方なのです。

バネを効かせるには土台が固くなければなりません。底面がグラグラではバネは高く飛びあがれません。肉体というバネを効かせるのも同じ考え方です。関節がグラグラで衝撃吸収の効いた状態では肉体は高く飛びあがれません。アスファルトからの反力の上に身体がなければバネは効きません。着地の瞬間は関節はグッと固定します。衝撃吸収はバネ力で相殺するのです。

それでは脳天に衝撃が行ってしまうではないか、と思いますか? 脳ミソはさらにフワッと高くして、衝撃が届かないようにするのです。それがわたしのいう「浮遊感」なのです。

「残りの人生で、今日がいちばん若い日」走りはじめるのにいちばんふさわしい日は「今日」

言葉のイメージ力を裏切ってしまう肉体(バネ)の老い。「そうはいっても肉体がすべて」というテーマで書き始めたコラムでしたが「老いてはどうしようもなりません」というオチにはなりませんでした。

言葉のイメージ力を裏切ってしまう肉体(バネ)の老い。「そうはいっても肉体がすべて」というテーマで書き始めたコラムでしたが「老いてはどうしようもなりません」というオチにはなりませんでした。

アスリートがバネをなくして引退していくほど肉体のバネが超重要ならば、まだこのバネを最大限につかっていない人には、さらなる変革のチャンスがある、というオチになったようです。バネ走法になっていない人は、バネ走法で走るべきでしょう。

そうはいっても言葉の力(走法理論)でいくらでも速くなるわけではありません。むしろ「肉体がすべて」というのが厳粛な真理です。

その真理を前にしても、言葉の力でできることはあります。筆者は言葉の力を最後まで信じているみたいです。

「残りの人生で、今日がいちばん若い日」という言葉があります。

もしもあなたがサブスリーを目指すなら、いちばんチャンスがあるのは「今日」です。

もしもあなたが一念発起して走りはじめるのならば、いちばんふさわしい日は「今日」に他なりません。

バネのない生気のないゾンビ走りではなく、生きる歓びにバネで弾むようなあなたの走りを見て「オレも走ってみようかな」と誰かが思うのです。

バネ走法で元気に走るあなたの走りが町を明るくして、走る文化を地の果てまでひろげていくのです。

さあ、一緒に走りましょう。

× × × × × ×

※雑誌『ランナーズ』の元ライターである本ブログの筆者の書籍『市民ランナーという走り方』(サブスリー・グランドスラム養成講座)。Amazon電子書籍版、ペーパーバック版(紙書籍)発売中。

「コーチのひとことで私のランニングは劇的に進化しました」エリートランナーがこう言っているのを聞くことがあります。市民ランナーはこのような奇跡を体験することはできないのでしょうか?

いいえ。できます。そのために書かれた本が本書『市民ランナーという走り方』。ランニングフォームをつくるための脳内イメージワードによって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。「言葉の力によって速くなる」という本書の新理論によって、あなたのランニングを進化させ、現状を打破し、自己ベスト更新、そして市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」って何?

●絶対にやってはいけない「スクワット走法」とはどんなフォーム?

●ピッチ走法よりもストライド走法! ハサミは両方に開かれる走法。

●スピードで遊ぶ。スピードを楽しむ。オオカミランニングのすすめ。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」

本書を読めば、言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化されて、同じトレーニング量でも速く走ることができるようになります。

※カルペ・ディエム。この本は「ハウツーランニング」の体裁をした市民ランナーという生き方に関する本です。あなたはどうして走るのですか? あなたよりも速く走る人はいくらでもいるというのに。市民ランナーがなぜ走るのか、本書では一つの答えを提示しています。

星月夜を舞台に、宇宙を翔けるように、街灯に輝く夜の街を駆け抜けましょう。あなたが走れば、夜の街はイルミネーションを灯したように輝くのです。そして生きるよろこびに満ち溢れたあなたの走りを見て、自分もそんな風に生きたいと、あなたから勇気をもらって、どこかの誰かがあなたの足跡を追いかけて走り出すのです。歓喜を魔法のようにまき散らしながら、この世界を走りましょう。それが市民ランナーという走り方です。

× × × × × ×