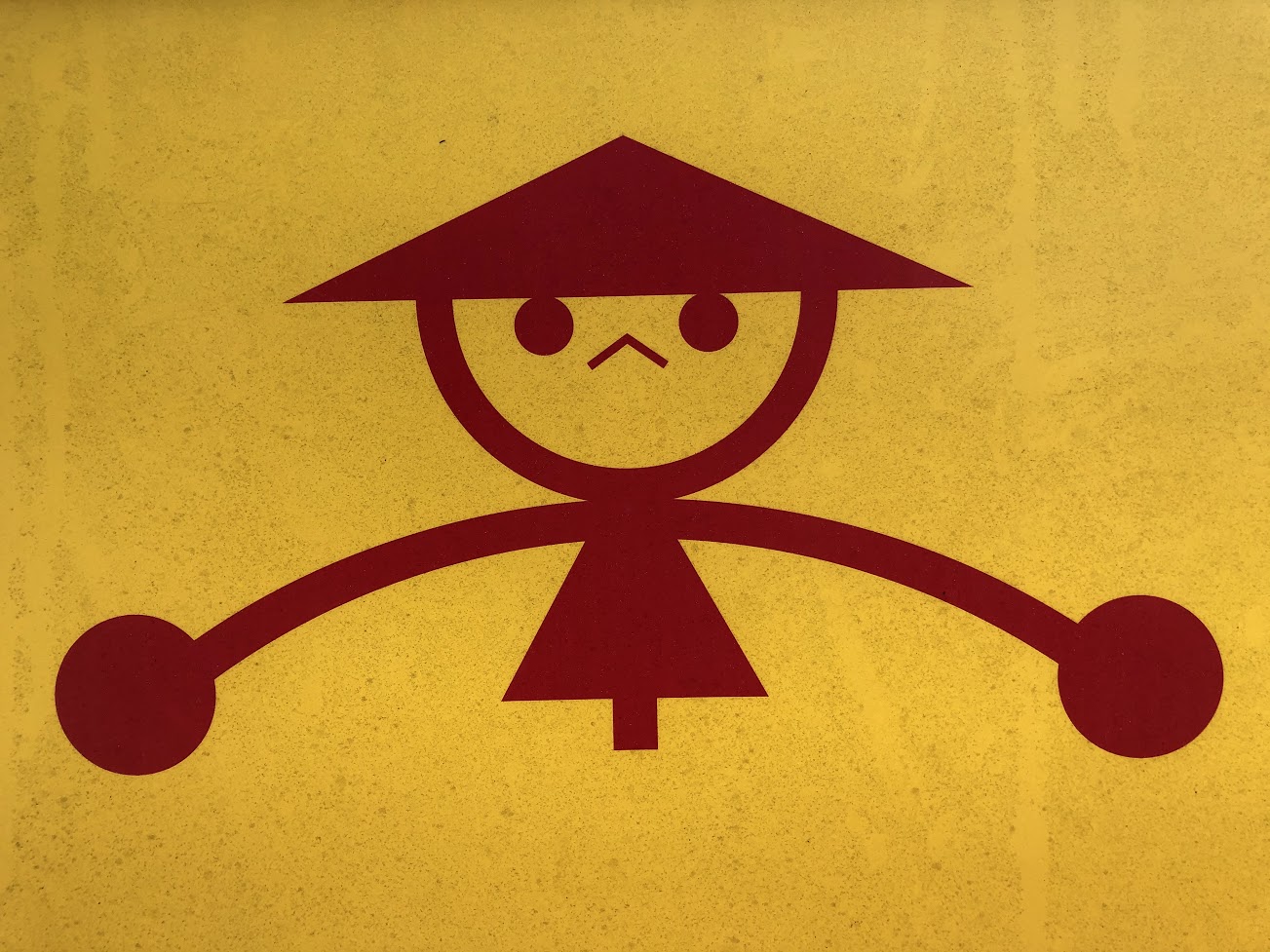

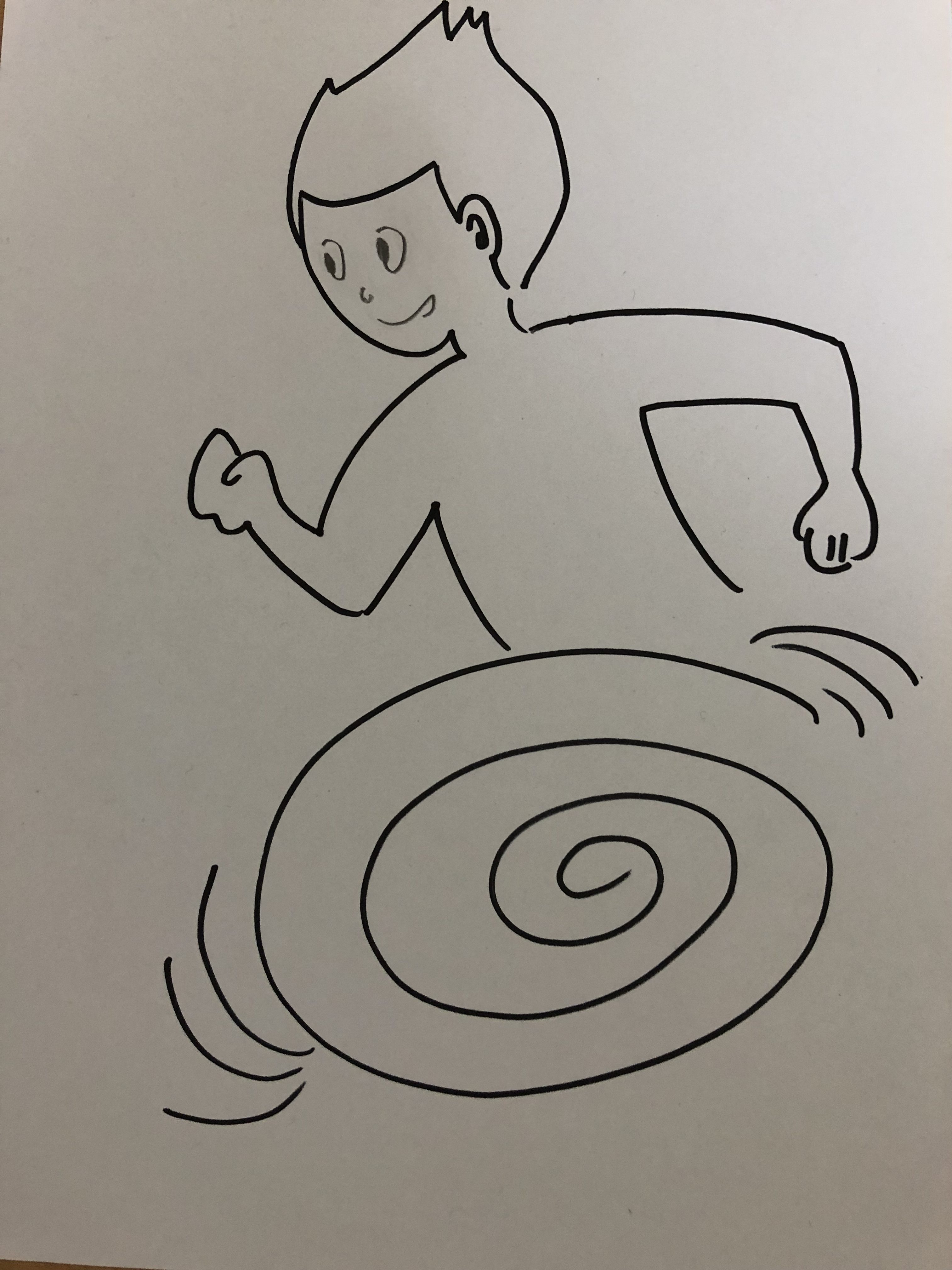

みなさん今日も楽しく走っていますか? ここでは、私ハルトのサブスリー養成講座の核の理論のひとつ「ヤジロベエ走法」について書いています。

昔は「天秤走法」と呼んでいましたが、よりしっくりくる「入力ワード」を求めて、いまではヤジロベエ走法と呼んでいます。

この走法は、ランニング中の上半身の体重処理を腰椎の一点でヤジロベエのようにバランスをとって処理するという走法です。そのため上半身は前のめりだった初心者フォームからすこし直立、中立するようになります。

ヤジロベエ走法で上半身の力を抜くことにより、よりダイナミックなスピードフォームで走ることができるようになります。

※※※YouTube動画はじめました※※※

書籍『市民ランナーという走り方(マラソンサブスリー・グランドスラム養成講座)』の内容をYouTubeにて公開しています。言葉のイメージ喚起力でランニングフォームを最適化して、同じ練習量でも速く走れるようになるランニング新メソッドについて解説しています。

『マラソンの走り方・サブスリー養成講座』

気に入っていただけましたら、チャンネル登録をお願いします。

※このブログの筆者の書籍です。Amazon電子書籍で発売中。走るテクニックについて、初心者から上級者向けまでたくさん提供しています。

※言葉のイメージ喚起力で速く走る新メソッドを提唱しています。

市民ランナーはピッチよりもストライドを意識すべきです

このブログでは「サブスリー養成講座」と称して、たくさんの走法、入力意識、速く走るための技術について解説してきました。

他の人の言っていないこと、他の人が言葉にしていないこと、を講座の中では展開してきた自負があります。

この講座の最大の特徴は「理想のフォームを追求するな。フォームは複数ある。その全部を使え」ということに尽きますが、他にも他のサブスリー攻略サイトとは違う特徴をいくつかあげることができます。

「ピッチ走法ではなく、ストライド走法」を推奨していることもそのひとつといえるでしょう。

ほとんどのランニング書籍ではピッチ走法を推奨していることを私は知っています。

超一流の元オリンピック選手や、彼女たちを育てた有名コーチが執筆している書物がピッチ走法を推奨しているのにも関わらず、なぜ市民ランナーのお前がストライド走法を勧めているのか、と思う方も多いと思います。

私もかつてはピッチ走法のランナーでした。そしてサブスリーを達成できないランナーでした。

その時、世界陸上の川内優輝選手をテレビで観戦していて衝撃的なことに気がついたのです。それはこういうことでした。

「これは夢か? 川内よりも、おれの方がピッチが速い」

それがどんなに衝撃的な発見だったか、わかるでしょうか。最初はテレビ中継だと脚の動きがスローモーションになるのかと疑ったほどでした。それほど信じられなかったからです。

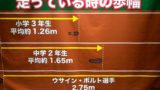

しかし長身189cmの長身、旭化成の堀端宏行選手などと比べると、完全に脚の回転(ピッチ)は自分の方が上だとわかりました。

実は、ピッチというのは子供でも大人でも、市民ランナーでもアスリートでも、さほど変わらないものなのです。180BPMぐらいが最適だとされています。1秒間に3歩のリズム感がマラソンには最適のピッチだと言われています。それは川内優輝でも、この稿を読んでいるあなたでも同じなのです。

でも川内は世界陸上クラス、あなたは市民ランナー。この違いは何なのでしょうか。

もうわかりましたよね。違うのはストライドなのです。あなたと川内優輝の決定的な違いはピッチではありません。ストライドが違うのです。

上虚下実のヤジロベエ走法

元々、才能があって、凄いストライドで物凄く速いエリート選手ばかりを指導しているプロのコーチは、なんとかしてアフリカの黒人選手に勝つために、ピッチ走法(というより省エネ・効率走法)を指導する癖がついています。

元々、才能があって、凄いストライドで物凄く速いエリート選手ばかりを指導しているプロのコーチは、なんとかしてアフリカの黒人選手に勝つために、ピッチ走法(というより省エネ・効率走法)を指導する癖がついています。

同じ土俵のストライドで勝負しては日本人選手は黒人選手にはかないません。そして黒人選手に勝てなければ金メダルを取れないからです。

しかし市民ランナーはエリート選手とは違います。目標は黒人選手に勝つことではなく、自己ベストを更新することです。弱小市民ランナーには「全然、ストライドのない人」がたくさんいます。

プロのコーチはそういう市民ランナーにも「自分のエリート選手」と同じ指導をしてしまいます。だから「ピッチ」「ピッチ」と指導するのですが、これは間違っています。市民ランナーはエリート選手とは逆にストライドを伸ばすような練習をした方がいいのです。

では、どのようにすればストライドは伸ばせるのでしょう。そもそもストライドとはどのようなものでしょうか。

ストライドとは、宙に浮いて滞空移動することであり、体重を減らすことが走力に決定的な影響をあたえます。

その上で、フワッとした浮遊感を感じて走りましょう。宙に浮く「快楽のランニング」です。

フワッと骨盤・腰椎を浮かせてみましょう。すると脚が軽くなるのがわかるでしょう。

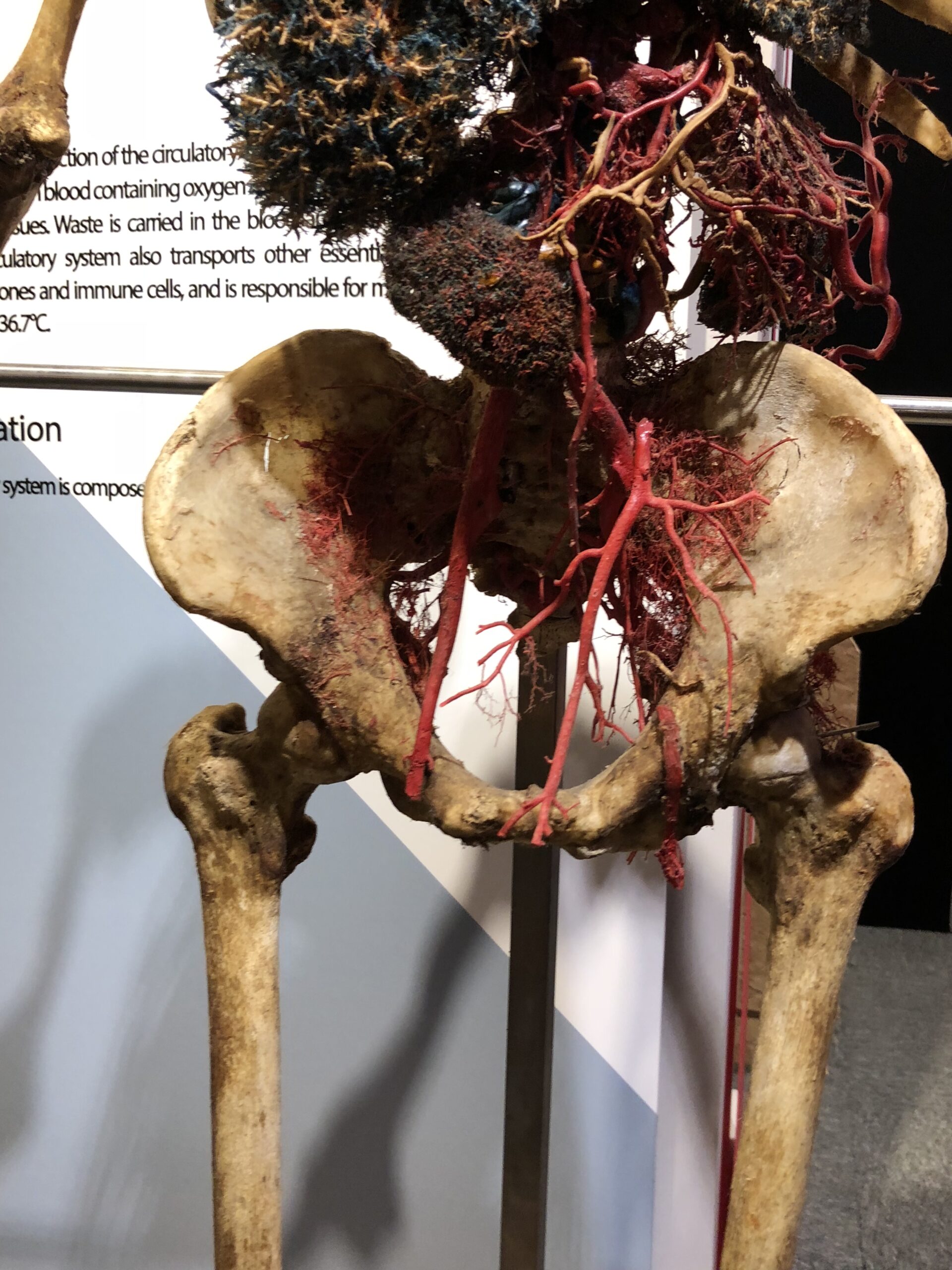

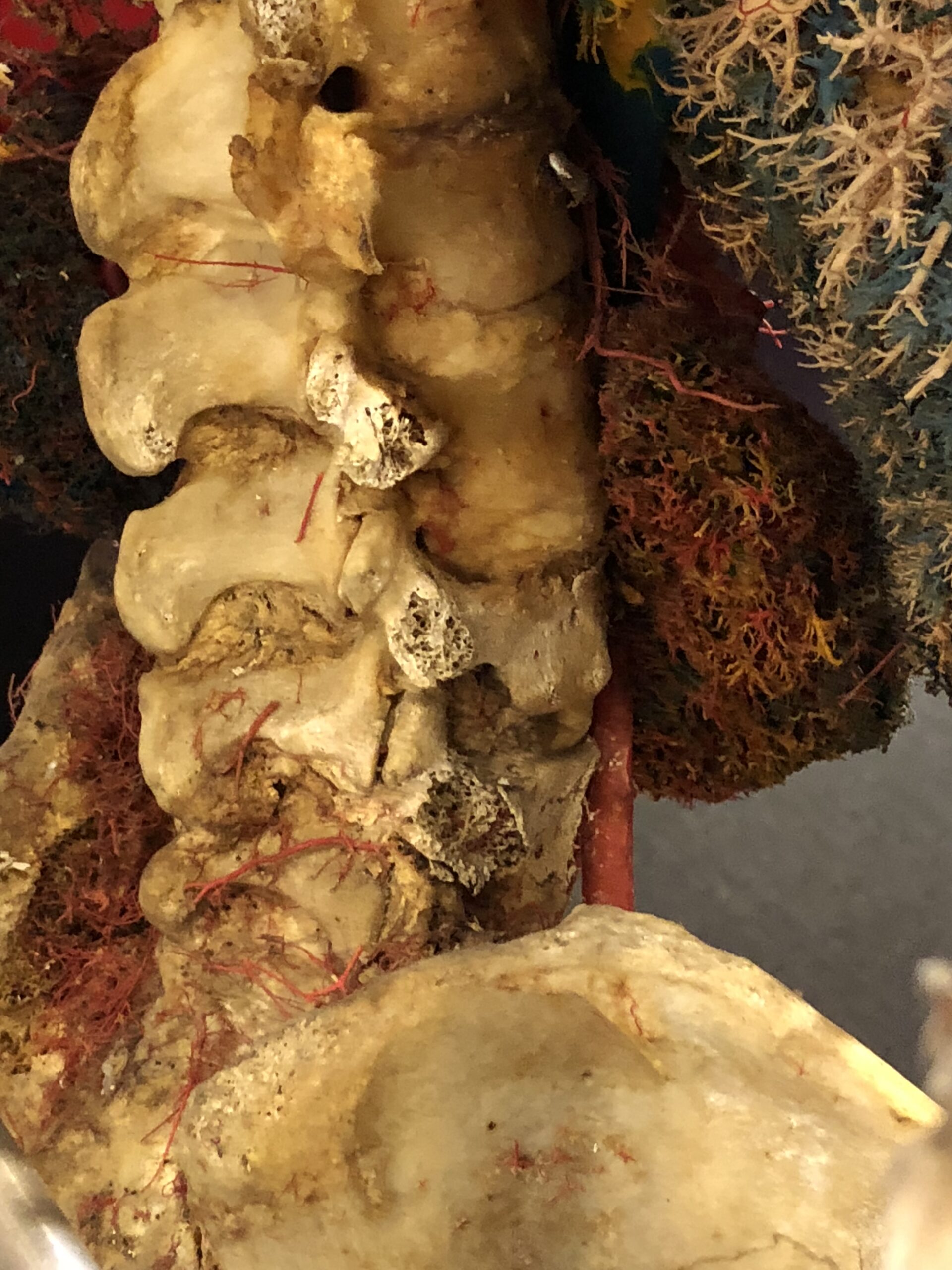

オモチャの「ヤジロベエ」のように腰の一点で上半身を支えるようにします。上半身を腰椎にささえてもらうのです。体重は筋肉で支えるのではなく、骨に支えてもらいましょう。

これができるようになると、腹と背中の筋肉の力を抜くことができます。

とくに前傾姿勢を維持するために緊張しっぱなしで疲弊した腰と背中の筋肉をリラックスさせることは大きなメリットになります。

筋肉をリラックスさせることができるということは、その筋肉を使うことができるということです。

筋肉というのは主動筋と対抗筋が対になっています。

対抗筋を固く緊張させたまま、主動筋だけを動かすというのは、負荷をかけたまま力を振るうことと同じで、効率的ではありません。

主動筋の腸腰筋(脊柱の前についている大腿骨を上げる筋肉)(お腹の筋肉)を動かすためには、対抗筋である脊柱起立筋がリラックスしていることが必要なのです。それができないと相互ピストン運動が力を相殺してしまいます。ブレーキをかけたまま、アクセルを踏むようなものです。

脊柱前後の筋肉を動かしながら、上半身の重さは脊柱に支えてもらうため、感覚としては上半身はフワッと浮いたようになります。腰椎がバランスをとって、ヤジロベエのように上半身を支えているのです。

これがヤジロベエ走法(旧名・天秤走法)です。背中の筋肉を休めて、腸腰筋を力強く使うための走法です。

そして腰椎の一点で上半身をヤジロベエのようにバランスをとって支えます。そして腹や背中の筋肉は脱力して、ただ前に進むためだけにすべての力を使います。

上半身の姿勢の維持に筋力をつかわないところが、動的バランス走法とヤジロベエ走法の違いです。

動的バランス走法はすっと通った一本の脊柱を動かさないイメージですが、ヤジロベエ走法では上半身はブレても構いません。足が大きく動くわけですから、むしろ上半身はブレて当然です。

ガチガチに動かない不動直立の背骨よりは、むしろすこし揺らした方がリラックスできるのではないかと思います。すこし揺らすことが脱力のコツです。

ヤジロベエは土台が動いてブレても、やがて元のバランスに戻ってきます。そのイメージです。

ヤジロベエがバランスして元に戻ってくるときの力を利用して、体をよじりながら反対側の足を前に出すようにします。

あなたがボクサーなら「デンプシーロール」のように背骨を左右によじりながら脚を繰り出すといえば伝わるでしょうか。

渓流をシャケが登るときには、背骨をよじって全身の力で流れに逆らいながら進んでいきます。そのようにランナーも脊椎まわりの筋肉をよじり使いながら走ります。動かさないために、姿勢を維持するために筋力をつかわないようにしてください。揺れたら揺れたでいいのです。頭蓋骨があるため脊椎は揺れても倒れません。頭が重りとなっているから脊椎まわりの筋肉を思いきりダイナミックに動かしても倒れるまではいかないのです。

動的バランス走法が腸腰筋など体の前面の筋肉を駆使して走る走法だとすれば、ヤジロベエ走法は腰やお尻など体の前面も背面も両方の筋肉を使って走ります。脊髄を立たせ腕を後ろに引くことで背面の筋肉がゆるみダイナミックに動かせるようになるのです。

腰で走る走法

大きなストライドを確保するためには腰を使う必要があります。

大きなストライドを確保するためには腰を使う必要があります。

脊髄を立てると、前傾した「動的バランス走法」にくらべて、背中の肉に余裕ができるはずです。

背中の肉に余裕ができると、腰をダイナミックに動かすことができます。

さらに大きく腰を使って走るためには、胸を開いて、肩の力を抜くことです。

具体的には、背中の肩甲骨を寄せて肩を下にストンと落とします。すると背中がゆるみます。

背中がゆるめば、腰を動かしてダイナミックに走ることができます。

おまけに背中がゆるんで胸が開けば呼吸が楽になります。

呼吸がスムーズにいかなければ、速く走ることはできません。

このように「ヤジロベエ走法」は一石二鳥の走法なのです。

ストライドを稼ぐための走法・ヤジロベエ走法

ヤジロベエ走法(旧名・天秤走法)では、おへそから下は全部脚だという意識で走ります。ヤジロベエの支点となっている一点(腰椎)から下は、移動するための推進装置です。

ヤジロベエ走法(旧名・天秤走法)では、おへそから下は全部脚だという意識で走ります。ヤジロベエの支点となっている一点(腰椎)から下は、移動するための推進装置です。

では上半身は何のためについているのでしょうか。

上半身は酸素を取り込む肺のためにあります。風船を膨らませて浮かべるように、肺に空気をいっぱい取り込みます。

体重を支えているのは筋肉ではなく骨です。

リラックスした腹と背中の筋肉で大腿骨を太鼓を叩くバチのように動かします。

大腿骨はお腹の深いところにある腸腰筋(腰椎と大腿骨を結ぶ筋肉。主に股関節を屈曲させる働きをする)をつかって持ち上げます。この筋肉は深部にあるため意識しにくい筋肉なのですが、この筋肉が使えているということはその対抗筋である腰(背中)の筋肉がよく動いているはずです。腰から背中の筋肉が大きく動いている時にはその対抗筋である腸腰筋が動いていて大腿骨が大きく前に持ち上がっているのが確認できるでしょう。

ここで意識するのは「ハサミは両方に開かれる走法」です。不動の大地を踏みつけるのではなく、抵抗なしの空気を膝蹴りするようにして切り裂きます。両足を意識せず、片足だけに集中して大丈夫です。

前に進むためにはアスファルトを蹴らなければ(押さなければ)ならないと思い込んでいる人がいると思いますが、そんなことはありません。ハサミは両方に開かれます。一方のハサミの刃が開くとき(膝蹴りの前脚)、もう一方のハサミの刃(体重を支えている後ろ足)も勝手に開かれます。だから前脚だけ意識しておけば大丈夫なのです。心配いりません。

上級者の走り方。ヤジロベエ走法は肩の力を抜く走法

「動的バランス走法」よりも「ヤジロベエ走法」を私が進化系と位置づけているのは、結局、背中の筋肉を緩めることができるか、につきます。

「動的バランス走法」には、骨盤・腰椎の浮遊感がありません。ヤジロベエ走法のように一点バランスの上で浮いておらず、腰の筋肉は常に緊張しています。

単純にずっと固くなっている筋肉よりも、ときどき緩んだ筋肉の方が血行がいいことは容易に想像がつくと思います。血行がいいということは、長時間使えるということです。走るときにはリラックスすることが大切なのです。

腰を入れて骨盤が直立、中立していた方が、股関節からぐいっと大腿骨を前に突き出すことができます。よりストライドを稼ぐことができるのです。

「動的バランス走法」では脚が高くあがりません。前に倒れないように「おっとっと」と自然に足が前に出る走法は、どちらかといえばピッチ走法向きです。ストライドを伸ばすためにはヤジロベエ走法の方が優れています。

遠投する場合、落下距離も含めなければ本当の意味で飛距離は出ません。動的バランス走法ではボールが上昇している間の飛距離しかカウントしていません。この場合の飛距離とはストライドのことです。動的バランス走法よりもヤジロベエ走法の方がストライドが大きくなるのです。

走ることで下半身は当然ブレますが、土台がぶれてもバランスをとるヤジロベエのように腰椎で上半身のバランスをとりましょう。

動的バランス走法では、上半身を動いていないとバランスが取れないほど前に倒してオットットと足が勝手に出てしまう力を利用します。

それに対してヤジロベエ走法では上半身は腰椎でバランスをとっているだけですから、自分の筋肉でジャンプしなければ前に進むことはできません。

だったら動的バランス走法の方が速く走れるんじゃないかと思うかもしれません。しかし、そうではないのです。スピードはピッチではなく、ストライドで稼ぎます。

フワッと宙に浮いてストライドを稼げる走り、それがヤジロベエ走法です。

重力に引いてもらってオットットと走る動的バランス走法では着地筋を酷使します。重力に引かれる反面、前につんのめる感じになります。

しかし腰椎で上半身を支えるヤジロベエ走法なら上半身がゼログラビティになりますので、脚が引っかかることなく回すことができます。

その結果、ストライドが稼げるのです。

足が自然と前にトットットッと前に出るよりも、フワッと宙に浮く方が速いのです。

下に引く重力を利用するよりも、自分の筋肉の方が強いと信じて、中上級者は「動的バランス走法」から「ヤジロベエ走法」に移行してください。「ヤジロベエ走法」で上半身がフワッと浮遊した感覚になるのは、上半身の体重処理を腰椎のみにまかせて腹背筋の力を抜くためです。対抗筋の力を抜いてこそ、主動筋のパワーを発揮できます。

「動的バランス走法」にくらべて「ヤジロベエ走法」は背筋(腰の筋肉)を決定的に緩めることができます。すると腸腰筋もよりダイナミックに動かすことができるのです。

背筋(腰の筋肉)を緩めるもうひとつの方法は、肩を下げてリラックスさせることです。肩を上げて走っている初心者ランナーを多く見かけますが、肩を上げると胸式呼吸になりがちです。

さらに背筋を緩めることができません。筋肉は長く伸ばして使っては緩みません。短く使ってこそ緩むのです。肩の力を抜いて、肩を下ろせば、その分、背筋はリラックスして、よりダイナミックな動きが可能となります。そのためにはヤジロベエ走法です。

動的バランス走法と違って、ヤジロベエ走法は腰椎で上半身の力を支えているので、肩の力を抜いて背筋を緩めることが可能です。ヤジロベエ走法は上半身全ての力を抜く走法です。上半身の力を柔軟に緩めるからこそ、下半身の地震のような動きのなかでも、腰椎の一点でバランスをとる事ができるのです。

そう、ヤジロベエのように。

すべてのフォームを使え。それが究極の正解

ヤジロベエ走法は腰椎だけで上半身を支えて腹背筋をリラックスさせる走法です。上半身がフワッと浮遊するような感覚で走ります。

しかし、レースの途中で、腹圧をつかったパワー走法(トランポリン呼吸法)を発揮したいと思ったら、そちらに切り替えてください。

そうなったら上半身のリフトアップをやめて、別のフォームに切り替えましょう。

フォームを変えることを恐れてはいけません。

先日のアジア大会のマラソンでもそうでしたが、元オリンピック金メダリストの解説者が、こう言います。

アスリート解説者「苦しいですね。あきらかに先ほどまでとフォームが変わってきました」

ここではフォームが変わることは「悪いこと」「アカンこと」のように言われています。

しかしそれは優勝を狙う選手の場合です。オリンピックの金メダルを狙う選手の場合です。

金メダル狙いと、市民ランナーの自己ベスト狙いはまったく違います。

エリートほど究極のたった一つの走法にこだわるものです。彼らは最速を目指していますから仕方がありません。

しかし私たち市民ランナーが目指しているのは「最速」ではありません「自分史上最高」です。

アスリート解説者「苦しいんでしょうね。顎が上がってしまいました」

しかし顎を上げて頭の重さを背骨の上に乗せて、背骨で頭蓋骨を支えると、背筋を休めることができます。やってみてください。今まで緊張していた筋肉をリラックスさせることができるのです。

すこしスピードは落ちるかもしれませんが、なにもフォームAからフォームBに変わっただけで、レースを諦めることはありません。優勝を狙っているわけじゃないんですから。

「ヤジロベエ走法」で休ませた腰・背中の筋肉が復活していたら、また「動的バランス走法」に戻ってもいいでしょう。「ハサミは両方に開かれる走法」「天秤走法」「ヘルメスの靴」でも構いません。

速く走るためのランニングの極意「アトムのジェット走法」は駆使できていますか? 「踵落としを効果的に決める・走法」も忘れないでください。

複数のフォームを使い回して、自分のすべてを使ってゴールを目指すこと。それが私のサブスリー養成講座の核心です。戦闘速度と巡航速度、どちらも大切です。両方持っていることが強みとなるのです。

ストライド走法とピッチ走法、どちらが正解か? どちらの走法を使うべきなのか?

ランニングの世界では「永遠のテーマ」「答えのない永遠の問い」のように語られるこの二つの走法の優劣ですが、私にはもう答えが出ています。

どっちも使え。これが正解です。

すべての走法を駆使して、自分史上最高のゴールを目指しましょう。

あなたの自分史上最高のゴールに、私のサブスリー養成講座がお役に立てたならこんなにうれしいことはありません。

× × × × × × 雑誌『ランナーズ』のライターが語るマラソンの新メソッド。ランニングフォームをつくるための脳内イメージ・言葉によって速く走れるようになるという新メソッドを本書では提唱しています。言葉のもつイメージ喚起力で、フォームが効率化・最適化して速く走れるようになる新理論。言葉による走法革命のやり方は、とくに走法が未熟な市民ランナーであればあるほど効果的です。あなたのランニングを進化させ、市民ランナーの三冠・グランドスラム(マラソン・サブスリー。100km・サブテン。富士登山競争のサミッター)を達成するのをサポートします。

●言葉の力で速くなる「動的バランス走法」「ヘルメスの靴」「アトムのジェット走法」「かかと落としを効果的に決める走法」「ハサミは両方に開かれる走法」

●腹圧をかける走法。呼吸の限界がスピードの限界。背の低い、太った人のように走る。

●マラソンの極意「複数のフォームを使い回せ」とは?

●究極の走り方「あなたの走り方は、あなたの肉体に聞け」の本当の意味は?

●【肉体宣言】生きていることのよろこびは身体をつかうことにこそある。

(本文より)

・マラソンクイズ「二本の脚は円を描くコンパスのようなものです。腰を落とした方が歩幅はひろがります。腰の位置を高く保つと、必然的に歩幅は狭まります。しかし従来のマラソン本では腰高のランニングフォームをすすめています。どうして陸上コーチたちは歩幅が広くなる腰低フォームではなく、歩幅が狭くなる腰高フォームを推奨するのでしょうか?」このクイズに即答できないなら、あなたのランニングフォームには大きく改善する余地があります。

・ピッチ走法には大問題があります。実は、苦しくなった時、ピッチを維持する最も効果的な方法はストライドを狭めることです。高速ピッチを刻むというのは、時としてストライドを犠牲にして成立しているのです。

・鳥が大空を舞うように、クジラが大海を泳ぐように、神からさずかった肉体でこの世界を駆けめぐることが生きがいです。神は、犬や猫にもこの世界を楽しむすべをあたえてくださいました。人間だって同じです。

・あなたはもっとも自分がインスピレーションを感じた「イメージを伝える言葉」を自分の胸に抱いて練習すればいいのです。最高の表現は「あなた」自身が見つけることです。あなたの経験に裏打ちされた、あなたの表現ほど、あなたにとってふさわしい言葉は他にありません。

× × × × × ×